2025-07-29 04:59:04

来源: 无

在战火纷飞的抗战岁月里,英士大学以其坚韧的精神和深厚的文化底蕴,成为一处文化绿洲。师生们虽历经风雨,却始终弦歌不辍,用文化的力量抵抗着山河破碎的苦难。

今天,就让我们一起前往丽水市云和县石塘镇小顺村,沿着英士大学师生的足迹,寻找这所大学的传奇故事。

小顺村成了

英士大学师生的新家

1939年,诞生于战火之中的英士大学在丽水艰难起步。当时,这所大学打算在当地长期办下去,但随后浙赣战役的爆发,日本侵略者逼近丽水,对丽水的轰炸越来越频繁。为躲避战火,丽水、松阳的英士大学师生们别无选择,只能撤退,开启了颠沛流离的“迁校之路”。

师生们跋山涉水、翻山越岭,在云和、景宁、泰顺等地落脚。据《英士大学钩沉》一书记载:丽水城内的校本部及工、医两院,大部分师生员工先撤,教学器材、文卷资料装入200多只木箱,雇佣挑夫100余人,随后出发。上午离城,下午丽水县城即告陷落。由教务长陈荩民率领一路,从云和转入景宁,后南下泰顺,暂驻司前乡。与此同时,英士大学校本部由专人带领的另一路人员、物资,由丽水突围后撤至云和县长汀村,后转三溪乡各村。松阳的农学院,迁至云和霞晓桥村。1942年8月28日—31日,丽水、松阳相继克复,日军退回金华,英士大学本部、合作专修科迁到霞晓桥村的农学院,集中到云和县小顺村,筹备开学。

此时的云和,成了浙江的政治、经济、文化和抗日救亡运动中心。1942年5月,浙江省省会迁入云和,省政府及其所属厅处,各企事业单位等2万余人随之入迁。中共浙江省委也在云和秘密开展工作,组织推动抗日救亡运动。地处浙南偏远山区的云和一时名人云集,山城空前繁荣。

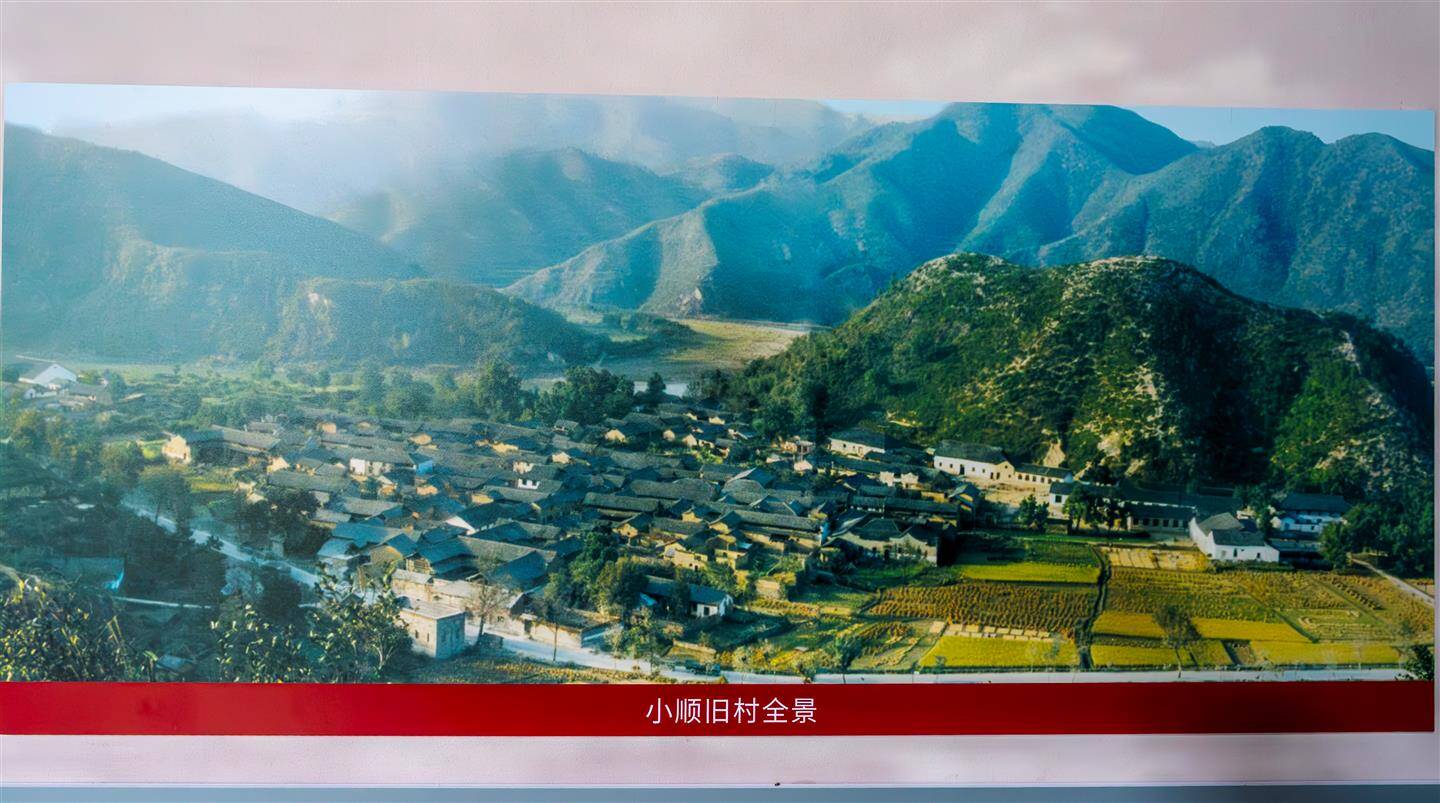

小顺村距离云和县城20公里左右,三面傍山,一面临水,世外桃源一般。它位于清澈的龙泉溪下游溪畔,龙泉溪是瓯江上游干流。在烽火连天的抗战岁月里,的确是一个相对隐蔽的好去处。

地处偏僻的小顺,却是抗战时期的战略要地。这里建有浙江省铁工厂。

抗战初期,时任国民政府浙江省主席黄绍竑洞察局势,在小顺开始兴建浙江省铁工厂,专门生产步枪、机枪、子弹和手榴弹。大批从杭州、宁波等地转运并停积在大港头的机器设备,以汽车和木帆船等交通工具源源不断地运抵小顺。1938年,浙江省铁工厂正式成立,这是当时浙江最大的兵工企业,有工人2000多人。小顺总厂建成后,在距离小顺十多公里的大港头附近一带又分别建了三个分厂,进行配套生产。

一个地处偏僻的小山村,为何能在抗战时期成为战略要地?历时8年编纂《小顺志》的云和县文化馆原馆长徐景舟说,小顺水路有瓯江,可上龙泉下温州;陆路有贯通闽浙两省的丽(水)浦(城)公路;南有古道通达景宁至泰顺,北有回环的龙泉溪水为屏障,可退可守。1938年春,浙江省政府建设厅派专人到云和县考察,小顺因如此优越的战略地位,一下就被相中。

条件艰苦

却给师生们留下美好回忆

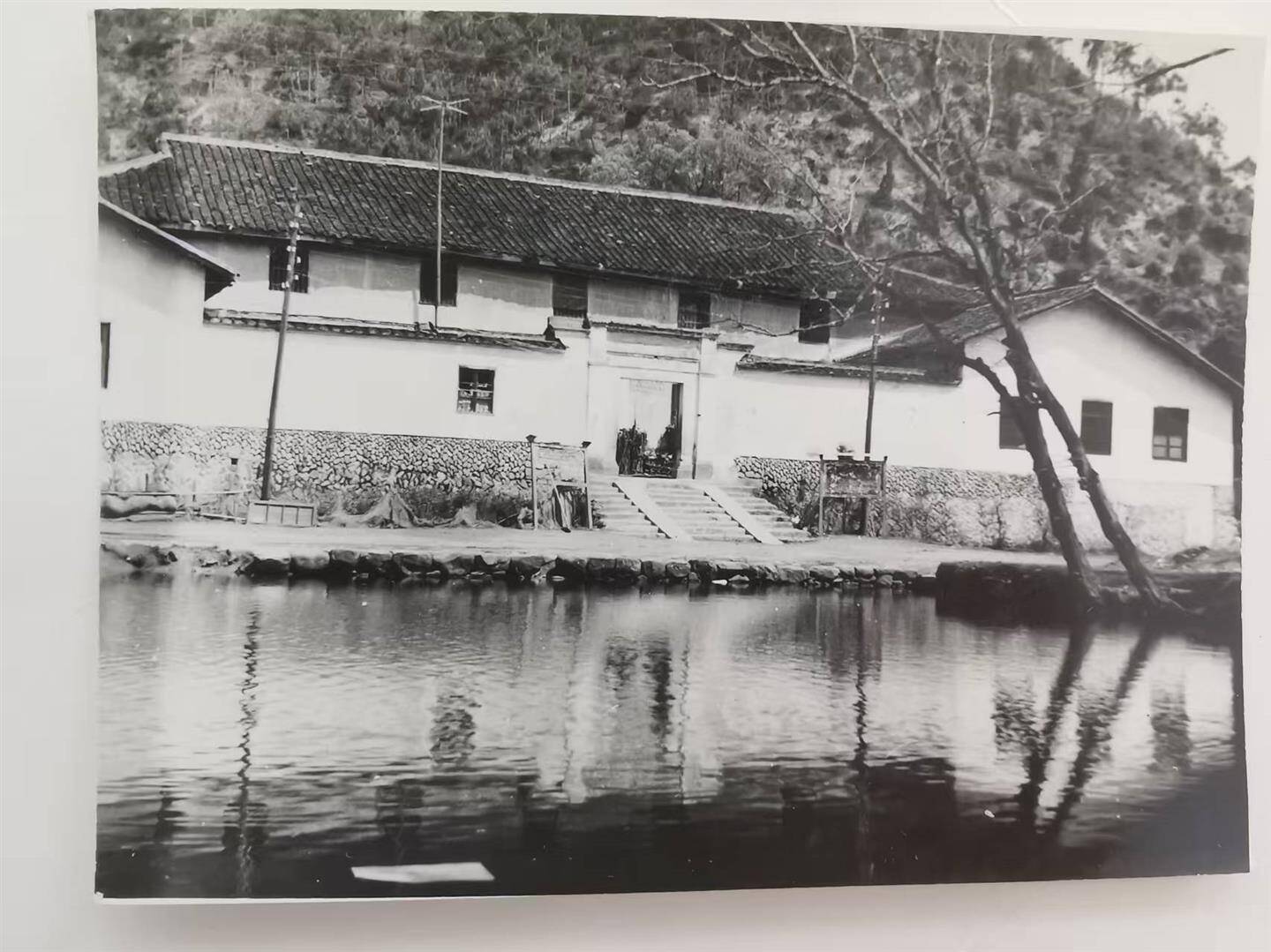

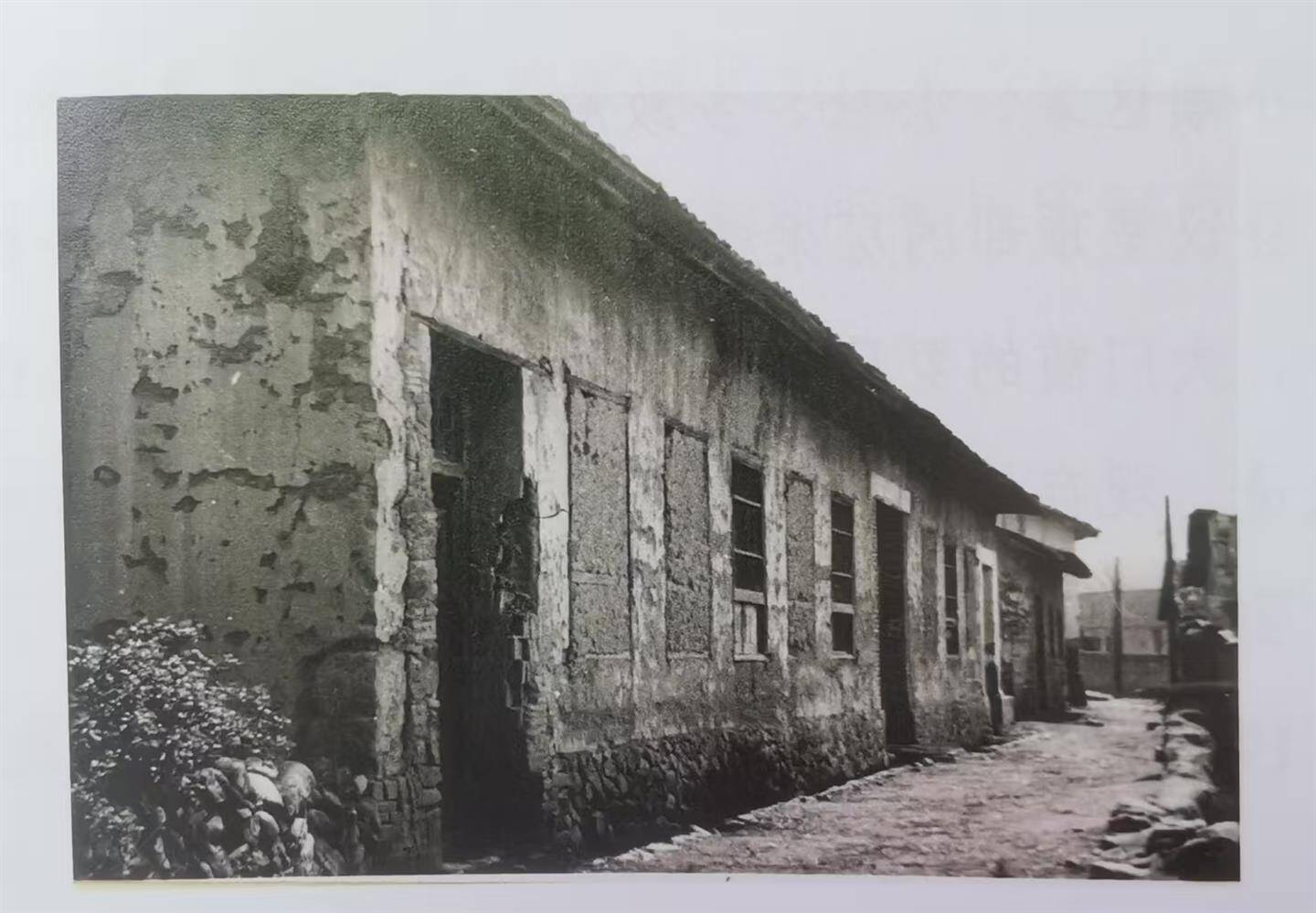

浙赣战役爆发后,1942年6月,浙江省铁工厂南迁。工厂前脚刚搬走,英士大学师生们就来了。英士大学迁至小顺后,借用铁工厂南迁后遗存的厂房和弄峡儿新工房、魏家祠堂作为学校用房。

现年101岁的浙江师范大学原校长蒋风就是英士大学农学院学生,他在《思念小顺》一文中写道:“我到小顺英士大学报到后,就住在浙江铁工厂的一间规模恢宏的大车间里。在那个车间里,放下了300多(张)成排并列的双层铺,成了全校七八百个男生共卧的大寝室。”

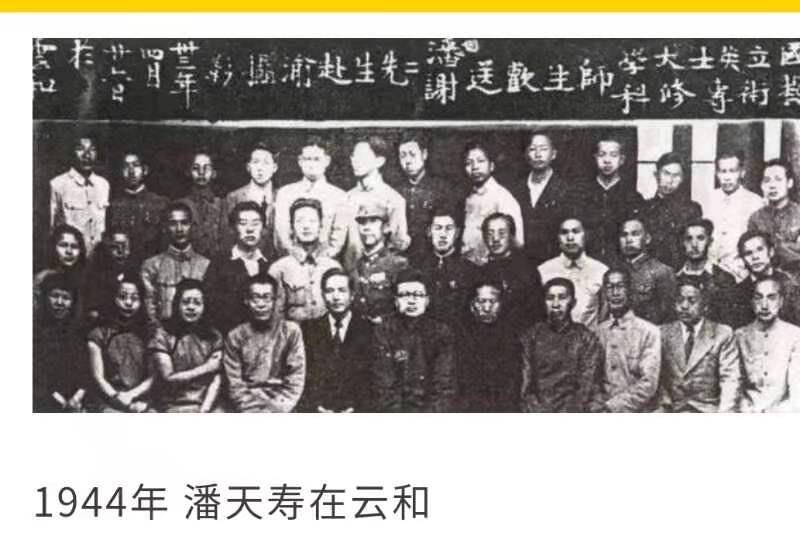

1942年12月,东南联合大学归并英士大学,浙江省立英士大学改为国立。英士大学工学院划出,独立为国立北洋工学院。1943年5月,东南联大筹委会设计委员兼文学院院长、东阳人杜佐周被任命为国立英士大学校长。6月21日,东南联大法学院和艺术专修科正式并入国立英士大学。

在蒋风看来,艺术专修科是当时英士大学最引人瞩目的专业,因为在这个专业任教的,是一批著名画家、学者,如潘天寿、俞剑华、谢海燕、倪贻德、孙多慈、郑仁山,许多慕名而来的学子,就围聚在这些名家身旁。在小顺街头,瓯江碧流之滨,还有开满油菜花的田野,常可见带着画夹的学生在写生,忘了连天的烽火、忘了弥漫的硝烟。一群年轻人,相聚在这个世外桃源,度过了一段难忘的时光。

92岁的小顺村村民陈益光曾是一名放牛娃,小时候,他在田里放牛,小顺田野上,正是油菜花盛开的时节,黄焦焦一片,一眼望不到头,陈益光和他的牛成了英士大学学生画画的模特。学生们请他坐到牛背上,挥动手中画笔,定格这个美好瞬间。

“这是魏家祠堂,以前潘天寿在这里待过。”在小顺村文化礼堂,村委会原委员陈小伟指着小顺村旧照上的一间房子说。

潘天寿纪念馆原馆长卢忻撰写的《流离岁月——潘天寿夫妇在云和》一文,这样描绘云和小顺的英士大学:“英士大学办的艺术专修科倒像模像样,教师的阵容相当整齐……小顺没什么商店,要吃肉得听敲锣声,农民杀猪就敲锣让大家来买肉。一个月大概有一次可以吃到肉,要是有块牛肝也宝贝得不得了,物资匮乏可想而知。尽管物质生活艰苦,教授们也会自得其乐。教诗词的学画,教画的学唱戏,在深山密林之中有着这么一批文化精英。”

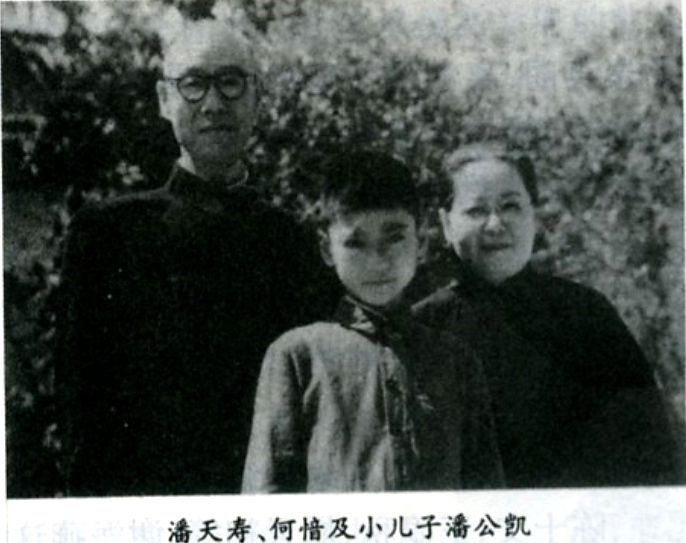

在当时,艺术专修科的教学相当有实力,潘天寿是绘画组主任,倪贻德是工艺组主任。但在重庆的国立艺专的日子不好过,由于人事更迭,学校几乎失去凝聚力,教育部决定聘请德高望重的潘天寿当国立艺专校长,他多次婉拒,国立艺专学生联名恳求,他只好赴任。

显而易见,潘天寿是留恋英士大学在小顺时的教学时光的。《流离岁月——潘天寿夫妇在云和》一文还原了英士大学学生送别潘天寿的场景:“在英士大学艺术专修科任教时间虽不长,但师生感情却不浅……他们到处奔走期望挽留住先生。后来发现这样做并不明智,才转过来欢送先生。这些学生大多数来自沦陷区,经济上较拮据。临别的早晨,他们只得用油条、大饼、豆浆来作饯行。全班同学送潘先生从小顺一直送到云和县城,并拍照留念。潘先生又留他们在自己家里吃中餐,依依惜别,情真意切。他们中间有好几位以后到了国立艺专,成了潘先生的助手,一辈子从事中国画教学。”

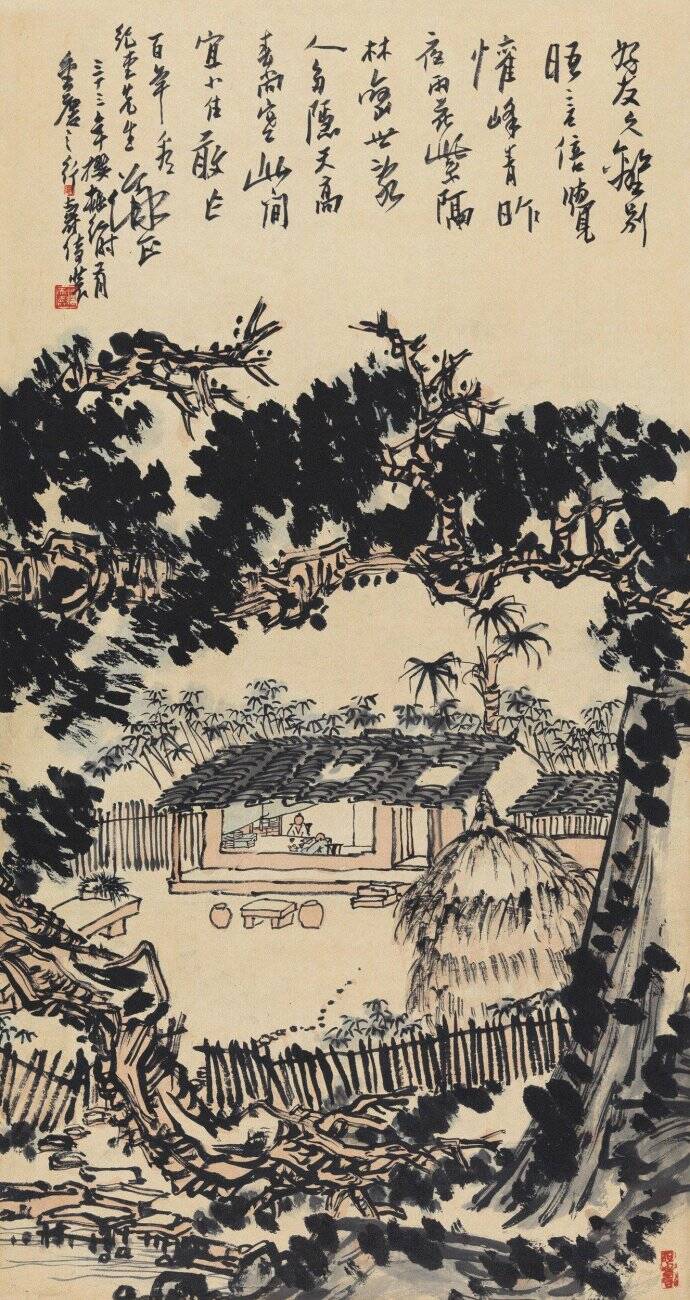

深山密林之中,有一处围着篱笆的小院,两间小屋白墙黛瓦,一派恬静舒适的田园风光。这是潘天寿《山庄晤旧图》中描绘的风光。“好友久离别,晤言倍觉欢。峰青昨夜雨,花紫隔林峦。世乱人多隐,天高春尚寒。此间宜小住,敢作百年看。纪堂先生诲正。三十三年樱桃红时,有重庆之行,寿倚装。”临行之前,潘天寿以此画作为礼物,赠送给校长杜佐周。2013年,在中国嘉德拍卖会上,这幅画的成交价为1610万元。“在小顺,潘天寿创作了一批画作,‘小瑞春楼’是潘天寿在小顺时的斋名。”云和县政协文化文史和学习委员会副主任魏世荣说。

小顺村的抗战印迹

小顺村曾随处可见抗战遗迹。上世纪80年代,因建设石塘水库电站,旧时的小顺村从此静静地躺在水下了。如今的小顺村,在村附近建有小顺抗战文化建筑群,复建了黄绍竑公馆、浙江省铁工厂等抗战历史文化遗址。此外,小顺村还有周恩来视察小顺浙江省铁工厂纪念碑、冯雪峰疗伤旧居。在小顺村文化礼堂的展厅里,一段段红色记忆被一一呈现,村里接待了一拨又一拨接受爱国主义教育的游客。

穿过一段山间小路,迎面看到一尊雕像:周恩来一身戎装,振臂高呼。1939年4月2日下午,周恩来离开金华经丽水抵达小顺。次日,他视察了浙江省铁工厂,并在沉香宫向全厂员工发表了工人阶级“顶天立地”的抗日演讲:“前方战士浴血奋战,英勇杀敌!后方你们工人生产武器,支援了前线,都是为了一个共同的目标——抗日救国!”当讲到“工人”二字时,周恩来形象地说:“工字上顶天,人字两脚立地,工人两字连起来是天字,你们工人是顶天立地的英雄……只要我们团结起来,胜利一定属于我们。”

一栋不起眼的泥瓦平房,房子边上是一条小溪。这是义乌籍诗人、文艺理论家冯雪峰的隐居地。冯雪峰从上饶集中营被党组织营救出来后,1943年,经庆元辗转来到小顺养伤,旧居留存至今。

当年,爱好诗歌的蒋风,听说冯雪峰在此隐居,常常会在周边的那些小山村里乱走胡闯,期望能与这位心仪已久的革命诗人不期而遇……

时光荏苒,80多年过去了,英士大学在小顺留下了很多动人故事,留下了一些珍贵的老物件。丽水市政协委员蓝义荣无意中在乡间发现了一张课桌。这是一张双人课桌,表面已斑驳破败,课桌上写的几个字仍清晰可见:“国立英士大学会计专修科”,桌子抽屉上的两块盖板仍可正常翻折。这张课桌,曾流落到一所乡村小学,四条桌腿被锯短了一截,以供小学生使用。

“生活在战争年代的人够艰难的,但青春毕竟是美丽的。云和小顺的生活,今天仍留下了许多让人留念的记忆,多美啊!尽管已经过去半个世纪了,昔日的小顺还会浮上脑海,一往情深地留下无尽的思念。”蒋风这样回忆在小顺的岁月。英士大学在小顺,学校没有一座高楼,却大师云集。一个个美好的故事,汇成最动人的音符,激励着战火中的年轻人。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。