2025-07-29 21:28:32

来源: 无

7月29日上午,东阳市南市街道西坞村中央的池塘边,83岁的吴永才老人翘首以盼。10时许,一辆车缓缓开过来,在“为烈士寻亲”公益活动发起者叶庆华陪同下,浙江传媒学院动画与数字艺术学院的蒋辰老师手捧一幅装裱精致的画像从车上下来,吴永才瞬间眼睛一亮。在接过画像的刹那,他声音哽咽,泪水滑落,双手微微颤抖,“您回家了……走,我给您准备了您最爱吃的汤圆,还有梅干菜肉”。这幅通过AI技术复原的吴复夏画像,让老人第一次清晰看到了这位从未谋面的英雄叔叔的模样。

2009年,孟祥斌烈士遗孀叶庆华发起“为烈士寻亲”公益活动,16年来,她和爱心团队先后帮助817位烈士找到了亲人。由于许多烈士生前没有留下任何影像资料,为了让思念更有形,2021年3月开始,叶庆华又联动媒体和高校,发动广大有绘画才能的志愿者一起为烈士画像。4年多来,已完成700多位烈士的画像,作为“提灯者”,她把一个又一个烈士画像送“回家”。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,叶庆华与浙江传媒学院等单位一起推出新的“圆梦行动”——用AI绘制80位抗战英烈的画像。东阳籍空军烈士吴复夏就是其中的一个。

在西坞村的老屋,吴永才和老伴一早便开始忙碌,打扫房间,擦拭桌椅,为亲爱的叔叔准备他生前最爱吃的家乡美食。接过叔叔的画像后,吴永才端端正正地将其放在桌子中央,向叔叔倾诉80多年来的思念。从叔叔的从军经历到壮烈牺牲,再到遵照遗愿在家乡捐建小学,回忆如潮水般翻涌,老人几度哽咽。

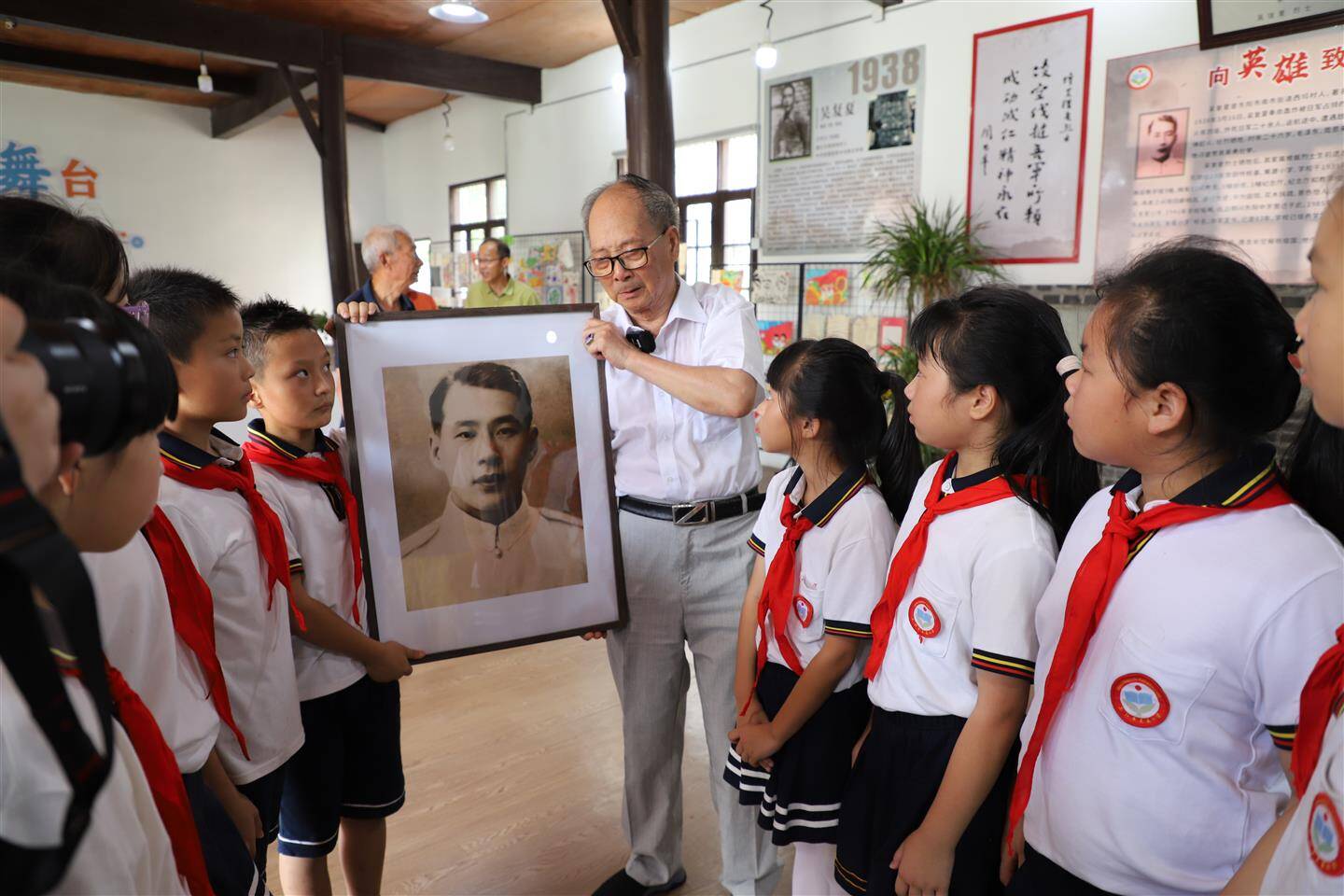

随后,吴永才捧着叔叔的画像来到村口的复夏小学。在复夏纪念厅,孩子们围着老人聆听英雄的故事;在教室里,他和孩子们一起观看AI作品《凌空英魂》。2分40秒的影像播放时,全场寂静无声。画面中,吴复夏驾驶战机穿越硝烟,机翼中弹后,他毅然决然地驾机撞向敌机的场景震撼人心。短片结尾,吴复夏一句“抗战胜利了吗?”引得孩子们大声回应:“我们胜利了!”一问一答,形成跨越时空的互动,让烈士精神的传承在此刻有了最生动的体现。“我们是复夏小学的学生,我们今天都是吴复夏。”孩子们清朗的声音回荡在教室里。

“这比任何教科书都更能让孩子理解什么是英雄。”叶庆华说,这些年她坚持为烈士画像,如今看到AI技术让英烈“动起来”,更坚信“英雄永远不会被遗忘”。

随后,师生们又来到校园东侧的烈士墓前祭扫。青绿色墓碑上,“吴复夏烈士之墓”7个大字历经风雨依然清晰。84年来,复夏小学培养了一批又一批孩子,每年清明节,学校都会组织全校师生祭奠吴复夏,给学生们讲吴复夏的故事。

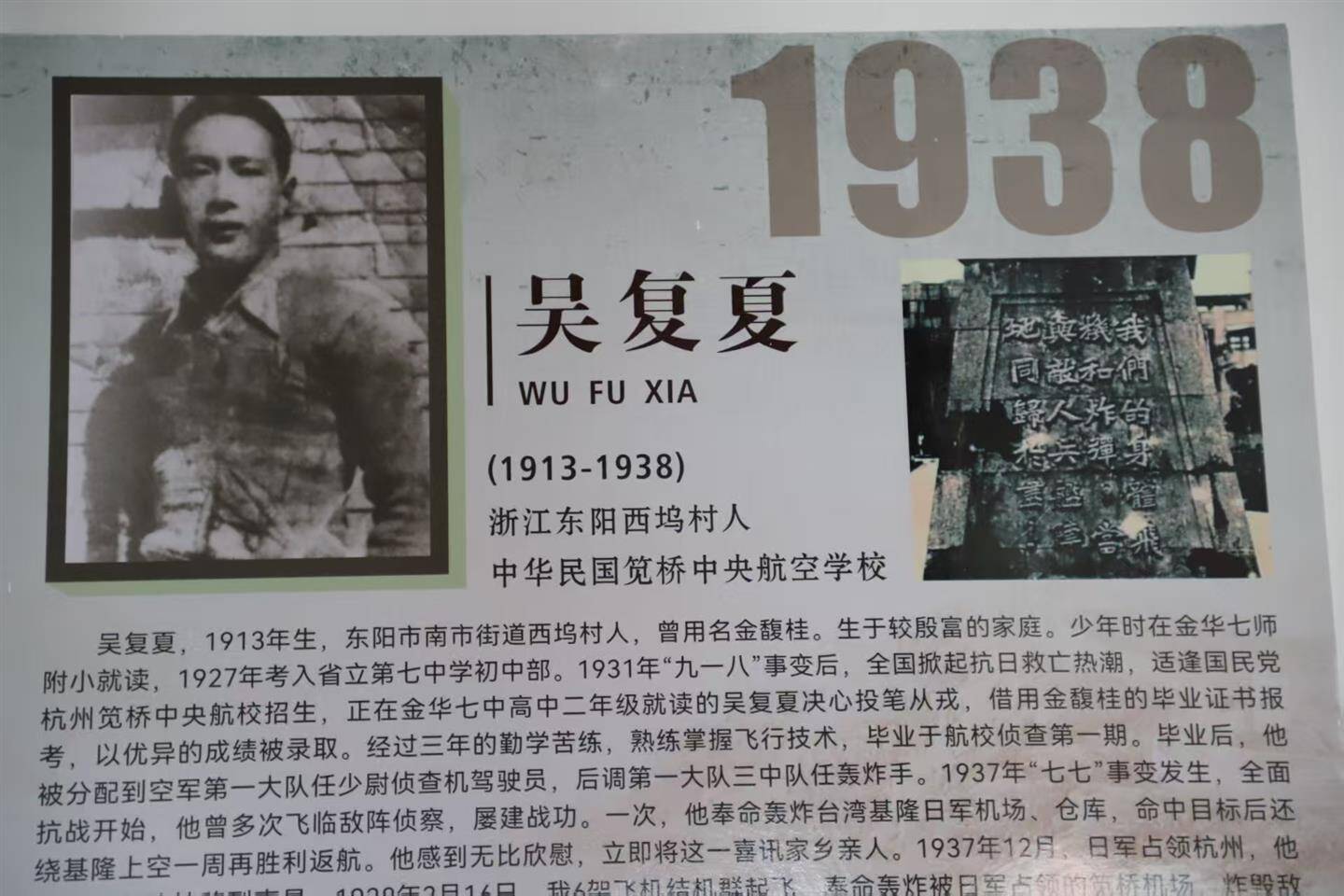

吴复夏1913年出生于西坞村,家境优越且勤奋好学,考入省立七中(今金华一中)。“九一八”事变后,他投笔从戎,考入杭州笕桥航校,成为第一代飞行员。“我们的身体、飞机和子弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!”毕业后,吴复夏被分配到空军第一大队任少尉侦察机驾驶员,后改任轰炸手。他多次奉命出战,屡建战功,晋升为中尉队员。

1938年3月16日,吴复夏与战友驾机从南昌起飞,奉命轰炸被日本占领的杭州笕桥机场。他们一口气炸毁了11架敌机和4座仓库,返航途中突遭敌机截击,双方发生激烈空战。吴复夏一连击伤3架敌机,战斗中,座机右边油箱中弹起火。千钧一发之际,吴复夏果断命令战友跳伞,自己驾机直撞敌机,壮烈牺牲,时年25岁。

吴复夏的英雄壮举感动了无数人。毛泽东主席从延安给他的亲属寄来慰问信,称吴复夏“具有民族气节,对敌英勇作战,为国家作出较大贡献”。周恩来为他题词:“凌空伐挞,吾军所赖;成功成仁,精神永在。”

蒋辰带领学院数字媒体艺术学生团队,为吴复夏创作了AI复原画像和视频作品《凌空英魂》。画像中的吴复夏身着军装,五官英挺俊朗,眼神坚毅明亮,嘴角还带着淡淡的笑意。团队采用艺术微喷数字版画工艺呈现复原画像,不仅形象逼真,还能实现“百年不褪色”的保存效果。视频则复原了吴复夏驾驶战机在空中战斗的场景,让受众仿佛穿越时空,真切地感受到战争的残酷与英烈的无畏。“太像了!仿佛亲眼看到了叔叔生前的战斗经历。”吴永才看后激动地说。

在视频作品的创作过程中,历史细节考证是难点之一。为了让英烈“活”起来,并且符合历史真实,蒋辰带领学生进行了一个多月的创作。蒋辰两次前往西坞村实地调研,还收集了叶庆华提供的史料以及网上公开文献等诸多素材。创作过程中,团队观看了大量抗战历史影像,仔细揣摩战斗中的战士形象,先用画笔描摹出一张张历史还原图,再借助AI将其转化为影像。蒋辰表示:“我们想让观众在短片里看到英雄的温度,所以设计了吴复夏提问‘抗战胜利了吗’。现场,孩子们的回应就是视频最好的结尾。”

“相比传统画像,AI能实现动态重现,让英烈故事从‘静态讲述’变成‘沉浸式体验’。”蒋辰还提到,从最初的手绘画像到如今的AI影像,技术在不断变化,但初心从未改变。“我们做这些,就是想让英烈精神在新时代有新的传承方式。”

吴复夏的老家西坞村,处处都有纪念他的印记。家人按照他的遗愿,用抚恤金和家中的部分良田在村口建起了复夏小学,修建了烈士墓;后来复夏小学扩建时,学校里面的复夏纪念厅也进行了修缮;村里还建造了复夏公园,竖起了复夏雕塑,文化礼堂最醒目的位置也摆放了吴复夏的事迹介绍。

其中,复夏小学的琅琅书声里,更是藏着吴复夏未竟的心愿。77岁的村民蒋观法与复夏小学有着深厚的渊源,他的二伯蒋德梁是该校第一任校长,哥哥蒋观汉是第一届毕业生,他自己和村里的伙伴们也都曾在这里求学。这所学校已走过80余年历程,像他这样的近万名学子从这里毕业、启航。“复夏小学让我们农村的穷孩子都能读上书,英雄的故事要一代代传下去。”多年来,学校始终坚持通过各类活动传颂吴复夏的事迹,以其精神激励一代代师生。现任校长潘培梁正是该校校友,如今正接力传承烈士精神,续写着学校与英雄的故事。

不过,令人遗憾的是,吴复夏曾生活近20年的故居,至今未能得到修缮。这座西南坞廿间头民居,是东阳市第三批全国文物普查登录点,也是一栋三进20间的典型清代民居,占地近500平方米。据吴氏宗谱记载,其已有245年历史,建筑布局合理,雕梁画栋,门前还有一口大池塘。1913年,吴复夏出生在这里,童年和少年都在此度过。1931年他投笔从戎,1933年还曾回家看望过父母,1938年牺牲后魂归故里。

老宅的命运牵动着许多人的心。前几年,居住在此的18户农户大多陆续迁出,大家一致同意将房屋捐出作为纪念馆。由于年久失修,老宅许多地方漏水甚至坍塌已被列为危房。吴永才希望,此事能引起南市街道和有关部门的重视,尽快加以修缮,作为吴复夏唯一健在的侄子,他也愿意捐赠部分善款。“这不仅是我们家的祖屋,更是英雄的故居。”

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。