2025-08-01 04:21:04

来源: 无

上一期讲到英士大学师生从丽水踏上“迁校之路”,在云和县小顺村度过了一段相对安稳的时光。然而,好景不长,逐渐蔓延的战火,让撤至小顺的英士大学课堂依然放不下一张安静的书桌。

据云和县当地史料记载,1942年8月,日军在云和县城上空投弹,两天共投弹200多枚,其中多数为细菌弹,1943年至1944年,鼠疫在当地流行开来,全县因鼠疫死亡的估计有300多人。鼠疫的流行给英士大学师生的心里蒙上了阴影,云和县城和小顺也成了不安全的地方。1944年8月,丽温战役爆发,丽水沦陷。形势越来越严峻,英士大学小顺部分不得不搬迁到泰顺。

“上世纪40年代,从小顺出发去泰顺,一路上基本都是翻山越岭,走古道,有100多公里的山路,崎岖难行。”云和县文化馆原馆长徐景舟说,另有一条水路也可到达司前,但由于日军进攻永嘉,水路不通。这样,小顺至司前,唯一能走的,就是一条蜿蜒于崇山峻岭之中的官道——云景泰县道。

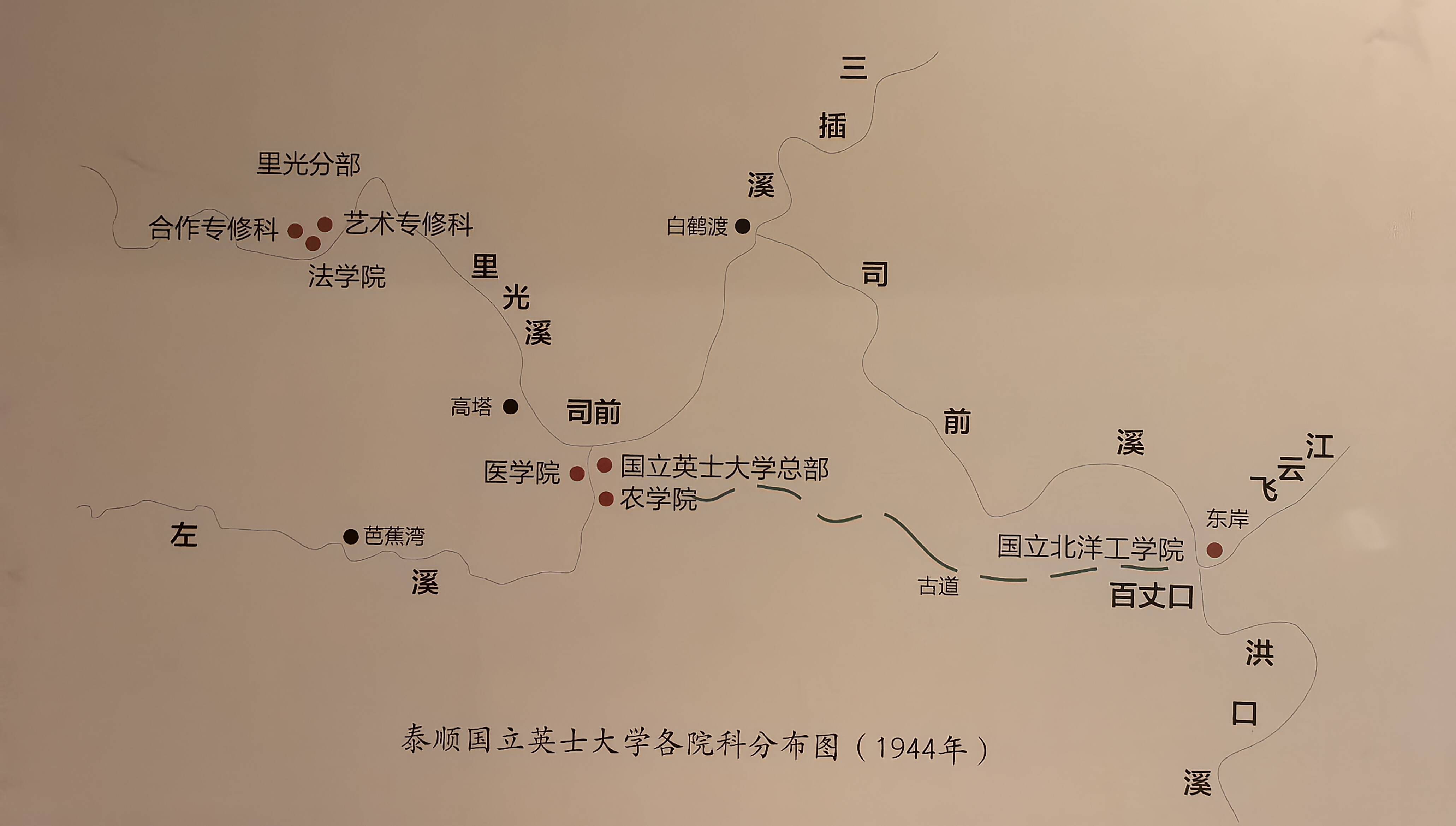

这次迁校行动,开始于1944年8月底,英士大学校长杜佐周率领小顺及云和办事处师生(行政、财政、会计三个专修科跟随所属省政府厅处另地转移),沿着云景古道、景泰古道,于9月中旬到达泰顺司前、里光,与先期抵达泰顺的农学院和医学院会合,并将法学院、艺术专修科、合作专修科和农、医二院一年级设在里光村,农、医二院二年级及以上仍设在司前村。从英士大学独立出去的北洋工学院则在百丈办学。

菜根有余甘 敝絮有余温

司前村位于泰顺北部,为畲族主要聚居地,是温州历史上第一位状元徐奭的故乡。司前村群山环抱,三面都是高山,东面有水道与百丈、瑞安一带相通,有古道北通景宁,东连百丈口,南至泰顺县城,是泰顺较早开发的地方之一,自古就是交通要道,优越的地理位置使其成为区域货物的集散地,当地有很多名门望族、大户人家,村里不少大宅成为英士大学师生读书的好去处,比如村里的夏氏老宅(现已拆)就是医学院院址,它曾是泰顺有名的大宅院,仅一处宅院就容纳了医学院全部高年级学生。

英士大学的行政总部设在司前村东村碉楼,碉楼又名德秀楼。这栋楼就是英士大学司前总部办公大楼旧址。德秀楼所在的陶宅,如今已是国立英士大学陈列馆。时光荏苒,黑瓦青砖,依稀可溯昔日之风貌。建于2017年的陈列馆,通过大量历史实物和资料,还原了英大的峥嵘岁月。

可以说,德秀楼是英士大学保存最完好的老建筑之一。沧海桑田,这栋白墙黛瓦的传统建筑静静矗立,威严、庄重。

这是一栋木制建筑,每层都有多个房间,一楼是老师的办公室,推开办公室斑驳的木门,里面布置十分简单,一桌一椅,少量的办公用品。爬上楼梯,二楼是老师们的办公区域,过去,中间区域有一张长桌,老师们就在长桌上办公。三楼则是校长办公室及校长的住宿房间,杜佐周曾在他办公室门口写下一副对联:“背靠鳌岭千载秀 面对龟山万年青。”

时至今日,依然能感受到司前是一个清净之地,是学习的好地方。当年,地处深山的英士大学,隐蔽办学,敌人飞机找不到,师生们不需要躲避空袭,学生们可以安心求学。

《英士大学钩沉》作者陈圣格在英士大学陈列馆内

英士大学师生在司前村的日子比较艰苦。校长杜佐周曾写下《国立英士大学校歌》,歌词中写道:“菜根有余甘,敝絮有余温。困而学之,毋负吾先民。”英士大学师生的艰苦卓绝,可见一斑。

学生们生活虽然清苦,但都非常珍惜这来之不易的求学机会,学习非常刻苦,校风也非常好。有人说,好校风来自好校长,1943年,杜佐周出任英士大学校长后,致力于提高办学水平。当时,正值抗日战争艰难时期,学校搬迁,颠沛流离,十分艰苦。“英士大学在抗战中成立,亦可说是在炮火中诞生的,人事贫乏,设备空虚;又地处前方,常受战事影响而播迁。校局艰难,可谓达于极点。艰难困苦,使人得到磨炼的机会,对于人格、学问都有裨益。”

据浙江师范大学原校长蒋风回忆,在泰顺求学,整整一年就是吃三样菜,春天吃毛笋,早餐是盐巴煮毛笋,中餐是毛笋,晚餐还是毛笋,连油花也见不到一两朵。吃到夏天,毛笋都已长成嫩竹,啃不动了,就换成番薯丝,三餐清一色一个样,吃到秋天芥菜上市,一日三餐吃芥菜,一变也不变。吃到后来,双眼近视不断加深,且缺乏营养患了夜盲症,太阳快下山时分,眼前一片模糊,什么也看不见了。住处只有桐油灯,灯芯一点就结皮,只好左手不停拨灯草,右手一页页翻书。

英士大学在司前,为当地人做了不少好事,当地百姓感念至今。

87岁的陶育乐对于英士大学还依稀有点印象。她生于1938年,英士大学来村里时,她大概四五岁光景。陈列馆所在的房子是陶家的祖宅,司前的回澜桥是由先辈陶化龙祖孙四代在清代兴建的。

“我爸妈都认识杜佐周校长,还有一个姓蒋的先生,戴着一副眼镜。我爸爸曾是司前小学校长,我妈妈跟英士大学老师们的家属经常来往,我记得有的师母穿着旗袍,以前还有书信交往。”据陶育乐回忆,当时英士大学医学院在司前村还办过医务室。“司前村乃至邻村村民患病,都会找过来看病,医学院师生还经常抢救脑膜炎患者,我姐姐也患了脑膜炎,他们尽力抢救了,但姐姐体质太差,没有救回来。”

英大师生营救美国飞行员

已故的历史学者、浙江师范大学历史系中国史硕士研究生导师龚剑锋曾说,英士大学还有一个难能可贵的特点:“当时,由于战火侵袭,中国东部的大学大部分都已西迁,比如浙大辗转四次西迁,行程2600公里,被称为‘文军长征’。别的大学颠沛流离,英士大学虽数次搬迁,却一直没有离开过浙江,一直坚持在抗战烽火的前哨办学,让大量来自沦陷区的学生有书可读。这是中华民族永不屈服的象征,增强了国人抗战的信心,很能体现英士大学的气节和风骨。”

在抗战时期,英士大学师生参与了一次美国飞行员的营救行动。据史料记载,1944年4月4日临近中午时分,两架美国轰炸机在执行任务后返回途中,其中一架由美国飞行员奎因隶驾驶的轰炸机被日军机枪击中油箱,飞临泰顺一带时燃料不足,不得不弃机跳伞。飞机坠落在司前乡左溪峡谷一个叫芭蕉湾的小山上,奎因隶打开降落伞飘落到高塔村的山坡上。

巨大的爆炸声引来几百名村民前来围观。不明情况的奎因隶一手持枪,一手拿着布条,上面写着中文“我是中国朋友,我需要帮助”,却没人敢接近。闻讯赶来的英士大学师生壮着胆子跟他交谈。这才知道是一名需要帮助的美国飞行员,两名大学生搀扶着受伤的奎因隶,将他送到英士大学行政楼,也就是德秀楼。

对于美国飞行员,陶育乐也还有些印象。她说,奎因隶在德秀楼二楼养伤,“当年,我哥抱着我,就在窗口往里看飞行员,那是一个蓝眼睛、高鼻梁、白皮肤的外国人,他就坐在桌子旁边”。

陶育乐回忆司前英大往事

据当年毕业留校的游修龄先生回忆,奎因隶跳伞时随身带着一个背包,里面有很多救生用品,还有干粮、针线包、小刀等。他随身带着一张军用地图,用丝绸做的,十分轻薄。用手一揉,只有乒乓球那么大,摊开来就有一张方桌子大,正反两面都有地图。奎因隶被安置在司前村陶宅养伤,杜佐周和老师们每天都来看他,和他聊天。一个人的时候,他就静静地看书。

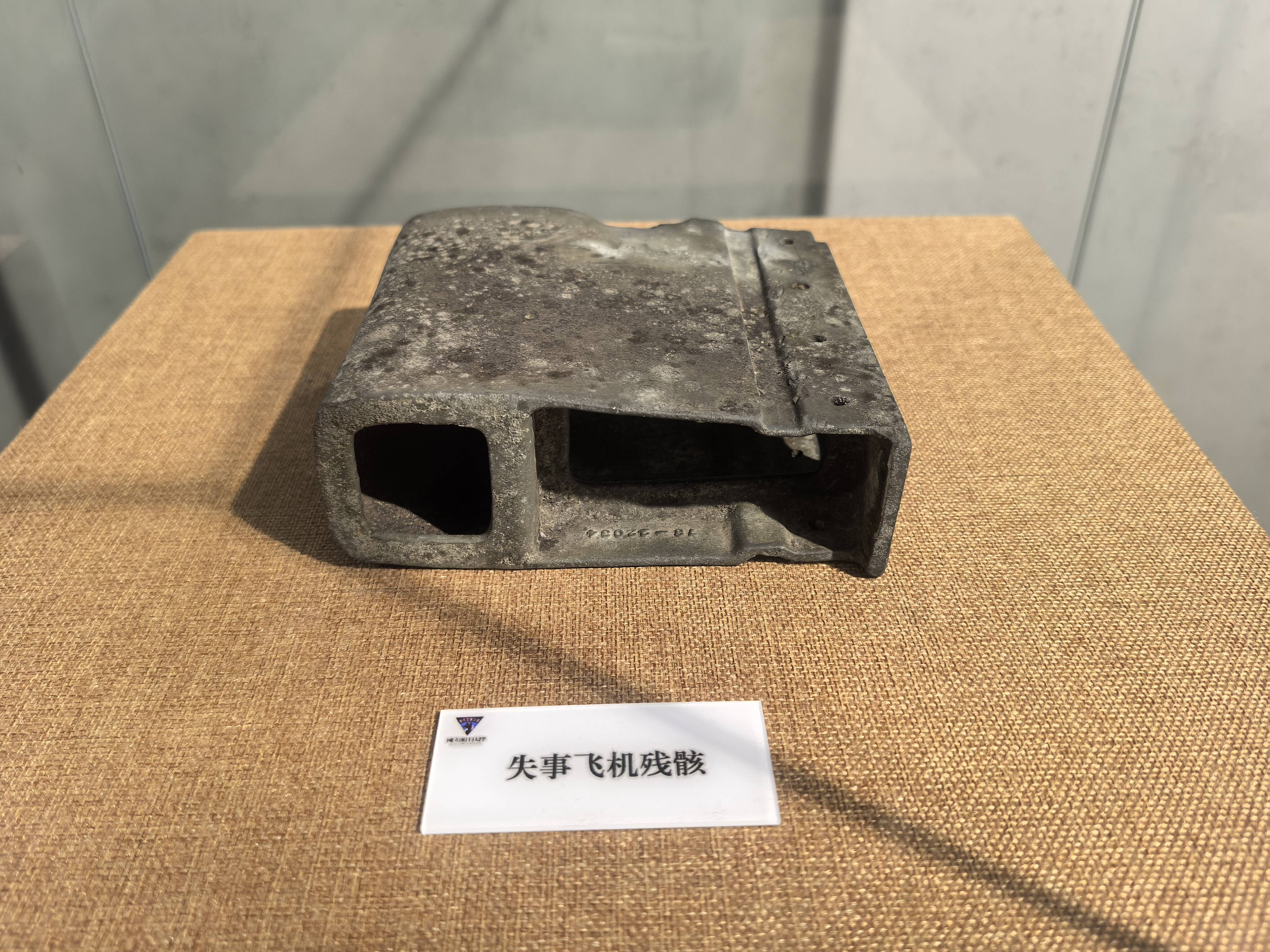

泰顺县政府接到报告后,第二天上午就派员赶到司前村。当天下午,学校和政府在英士大学的一个庭院中为奎因隶举行欢迎会,与会者400人左右,台上还贴了横幅,大意是欢迎同盟军为中国抗日最后胜利而努力。会上,奎因隶腼腆地发表讲话,杜佐周在一旁翻译。奎因隶说,幸亏在这里有一所大学,要不然他就没命了,他感谢英士大学。4月8日,驻扎在文成的国民党驻军派遣7名士兵来英士大学,把奎因隶接走了。半个月后,飞机的主要残骸也被运往云和。“过去,英士大学上下课的铃声,就是敲一块飞机残片发出来的声音。”陶育乐回忆。

德秀楼的桌子

在英士大学陈列馆,陈列着一块编号为73-22034的飞机残片。这是一年后当地居民蓝必苗在事发地山脚发现的。这块残片,便是中美联合抗战、两国人民友谊的历史见证,也是英士大学师生参与抗战的珍贵记忆。

里光村的读书声

7月,司前镇里光村的荷花到了盛开的时节。

绿浪翻涌,芙蕖映日,不知道当年的英士大学学生们有没有欣赏过如此美景,有没有在荷风里散步聊天,畅想未来?

里光村一景

里光是个古老的村庄,里光,原名“李庄”,因唐末李姓迁居于此而得名。明清时代,随着林、罗、陈三姓迁入而改名“里庄”,又因“庄”与“光”谐音而改为今名。清代里光村发展了土纸制造业,有多家造纸坊。村民多以挑担获取经济收入。

1942年,一群大学生的到来,给这个宁静古朴的村庄增添了几许生机。他们是英士大学工学院学生。1943年,东南联大法学院并入英士大学,8月迁到里光村。工学院迁出至百丈东岸村。1944年9月,英士大学在小顺办学的部分也迁至泰顺。此时,在里光上学的有法学院,农学院、医学院一年级,艺术专修科、合作专修科学生。一个只有不到百来户人家的小村庄,接纳了师生差不多四五百人。

好在里光村多大宅院。教室主要借用罗、林、陈三姓祠堂和马仙宫。村民们主动让出最好的房子给教师居住,也尽量将闲置的房间腾空,给学生当宿舍。

英士大学办学旧址

今年102岁的罗祖发,是英大里光办学往事的见证者。第一批大学生到来时,他19岁。他家也接纳了一群群朝气蓬勃的学生。房子如今已久经风雨,地上布满青苔,木板嘎吱作响。曾经,二楼中堂挤挤挨挨住了36个学生。艰苦的生活里,读书声从未断绝。冬天大雪没过门前台阶,学生们也是天一亮就起来读英文。罗祖发家二楼的板壁上,还留着几行字,依稀可辨是文天祥的诗句:人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

里光远近皆山,风景秀丽,村边有清澈溪流,学生们在溪上筑了坝,就变成了天然的游泳池。庙宇旁的空地被改造为操场,成了师生打球的场所。读书、写字、画画……在这美丽的村庄,英士大学的学生们度过了一段平静时光。

罗祖发展示英士大学校徽

里光生活,也给金华画家施明德留下深刻印象。他曾以深情之笔,回忆那段岁月:

1944年夏天,我也考入这个学校,学校已迁到泰顺深山中的里光。山中生活十分艰苦,冬天穿的是发来的救济棉衣,吃的是发霉的糙米饭,照明用的是桐油灯、煤油灯。但大家志趣相同,共同语言多,非常投契。后来回忆这段生活都津津乐道,其味无穷。如望(杜如望,编者注)不但学画,还学作诗。一天黄昏,山雾四合,山村暮色苍茫,高山上角麂哀鸣,如望作了一首诗:《黄昏怪兽向人啼》,我至今不忘。住的小院门口有副对联:“一帘花雨王维画,四壁云山杜甫诗。”有个同学叫卢琴画,也是很有趣味又幽默的,有一次对我说“一帘花雨卢琴画,四壁云山如望诗”,引得大家满堂哄笑。

抗战时很难买到宣纸,只有泰顺产的竹制土纸,可我们连这土纸也买不起。朱恒、杜如望、卢琴画每天早起把桌子擦干净,用笔蘸了水在桌子上练习画兰、竹及其他,画好用抹布擦了又画,那种认真神态,至今尤深印脑中。

百丈口的北洋工学院

1943年,英士大学工学院划出,独立为北洋工学院(注:北洋工学院的前身北洋大学,为中国近代第一所大学。抗战期间,北洋校名不复存在,各界纷纷要求复校,因此,英士大学升为国立后,工学院独立为北洋工学院)。

距离司前10公里远的地方,一个叫百丈(又称百丈口)的古镇,就是北洋工学院曾经的办学地。百丈位于泰顺县东北部,飞云江上游司前、洪口两条溪流汇合处,是泰顺本地货物外运的中转站,也是外地货物的批发和销售中心,有“六县码头”之誉。

北洋工学院校舍遗迹

“抗战时期,百丈是三省六县物资吞吐地,木划船多达300艘,有‘小上海’之称。街上人走来走去都要擦肩而过。”说起往事,本地人还有些许自豪。

在百丈街上开杂货店的严昌春,听闻我们是来寻访北洋工学院旧址的,当即表示带我们去。他联系了一艘船,因为寻访旧址,需乘船前往。

坐几分钟船就看到一座山坡,小道蜿蜒而上,可见一片废弃校舍。断壁残垣,野草丛生。这块山地,是严昌春的父亲严其仁(又叫严其银)捐给北洋工学院建校舍的。具体多少亩严昌春也说不清,只知道是种茶油树的山,可产300斤茶油。北洋工学院搬走后,又成了百丈小学校舍。如今废弃的校舍,那些红砖建筑,应是百丈小学后建的。北洋工学院的遗迹,只剩下一道残垣。

“学校位于与百丈口镇隔河(山溪)相望的山坡上,中间有一座用竹子和木桩搭起来的人行便桥。”徐杰然、吴恒安《回忆泰顺北洋工学院》一文中的描述,与眼前地理位置恰为相似。“教室是土墙、木架、草顶盖的简陋土房,教室地面是天然土地,虽有窗框,但无玻璃,雨天如遇斜风,教室里就水流遍地,泥泞难以下脚。”文中继续写道。求学条件艰苦,生活条件亦然。粗瓷小碟中倒点豆油,加上一根灯芯,就是学生们晚上自习时的照明光源。宿舍是装稻谷用的大谷仓,“我记得我就和另外七八个同学在一个大谷仓的通铺上睡了两年”。

严昌春说起父亲捐地往事

抗战时期,大家深知读书的机会来之不易,因此学习都很努力。土木工程系在一份报告中写道:“本校曾受过炮火之洗礼,迁移至穷乡僻壤之泰顺,因此学生多养成刻苦耐劳之习惯。本系学生尤能爱惜光阴,孜孜不倦,对于各种实习兴趣尤浓……”

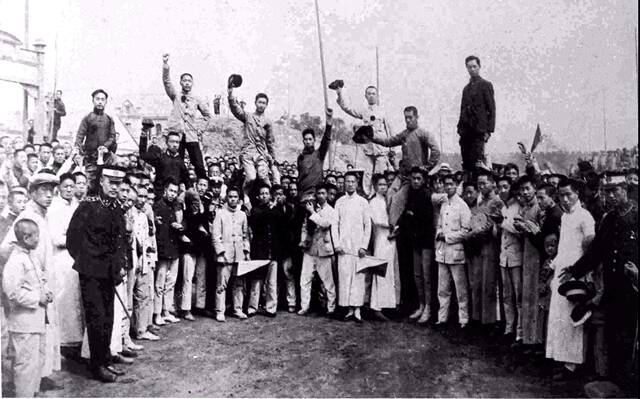

值得一提的还有北洋工学院代理院长陈荩民。陈荩民原名陈宏勋,天台人。他是五四运动先驱,翻墙进入曹汝霖住宅,打开大门使学生队伍入内,痛打章宗祥,火烧赵家楼。随后,包括陈荩民在内的32人,因未能及时撤离,被反动军警逮捕、关押,后经营救被保释出狱。一张北京各界人士热烈欢迎被捕学生获释的照片被载入史册,照片中,陈荩民被高高举起,接受欢呼。

被高举者最右一人为陈荩民

陈荩民从法国留学归来后,决心教育救国。1939年,陈荩民应聘到英士大学任教授兼教务长。北洋工学院独立后,陈荩民任代理院长。在百丈,陈荩民可谓筚路蓝缕。建校舍时,他亲自联系材料和施工力量,每交涉一事,便需往返数百里,历时许多天,全靠双脚爬山越岭……

如今的百丈镇是新建的。老的百丈镇,因为珊溪水库建设,已在本世纪初沉睡水底。历史却并没有与房屋瓦舍一起沉入水底,总有人在不时打捞记忆。80多年后,北洋工学院的故事仍在百丈流传。

后记:由于地处偏僻,英士大学在泰顺三年,度过了比较稳定的一段时期,直至抗战胜利。1945年11月,英士大学奉令迁移至永嘉(今温州城区),工学院在来福门、清明桥一带复课,法学院在温州中山公园园林管理处及公园走廊复课,农学院在西郊玉环殿复课。

1946年春,英士大学接教育部命令,学校移址金华,并将金华作为永久性校址。因为学校处于动荡之中,迁移工作一拖再拖,当年暑假期间才迁移完毕。

下一站,我们将回到金华,开启英士大学在金华的办学史。

(泰顺县司前畲族镇宣传委员陶津菱为本文撰写提供了诸多帮助,特此感谢。)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。