2025-08-03 22:53:37

来源: 无

“你个‘老六’,放开!”二年级的睿睿指着抢她玩具的小男孩喊道,旁边的弟弟跟着学:“老六!老六!”前两天,这个“小插曲”让带娃聚会的张女士脸一下子红了。这样的场景,不少家长都遇到过:孩子嘴里的“怪话”越来越多,从不知其意的网络黑话烂梗到带脏字的吐槽,让人既无奈又头疼。

这些话,正从孩子嘴里“冒”出来

“因为你善。”最近,苏女士要被这句话气晕了,孩子总是用这句话来搪塞她。苏女士追问意思,孩子却得意地说:“你连这都不知道?”像“如何呢”“又能怎”“被资本做局了”这类网梗,更是让家长们手足无措,直言“根本接不上话”。

学校里的情况更明显。小学班主任刘老师批改学生日记时发现,“芭比Q”“红温了”这类词出现的频率也不低。有学生写道:“同桌又在课堂上做鬼脸,真是个‘老六’。”经询问,孩子们并不清楚其具体含义,只是觉得“大家都这么说”。

最让家长揪心的是脏话的低龄化。程女士带3岁的小儿子在小区玩,孩子抢别人皮球时被制止,脱口而出一句脏话。旁边阿姨打趣:“哎哟,这么小就会这个?”程女士瞬间脸发红,回头一问才知道,是哥哥在家里说,弟弟听了几遍就记住了。“现在家里跟‘扫雷’似的,就怕老大又带出啥新‘怪话’。”

类似的情况也发生在温先生家中。5岁的孩子时不时蹦出些粗话,脾气急躁的爸爸呵斥“闭嘴”后,没过多久,孩子就冲着妈妈喊道:“你有病!”夫妻俩琢磨后才惊觉,孩子的有些语言习惯竟是学自己的:“平时一忙起来没留意,说话就难免糙了些,现在真不知道该怎么教他改过来。”

孩子为何偏爱这些语言?

“孩子学说话,就像海绵吸水,身边人说什么,他就吸什么。”家庭教育指导师赵芳接触过很多类似案例,“很多家长自身不注意用语,转头就怪孩子学坏,其实根源在自己身上。”

孩子之间的“传染力”也不容小觑。刚上小学的小宇突然多了“牛逼”“我靠”等口头禅。妈妈张洁说:“孩子讲,托管班的哥哥姐姐说这些话时,大家都笑得很开心。”这就是孩子的小心思:说同样的话,才能融入小圈子。

互联网更是“推波助澜”的“幕后推手”。各种网络热梗配上魔性画面,孩子看几遍就能学得惟妙惟肖。更麻烦的是,多数孩子只学了“话”,没懂“意思”。“一旦形成习惯,纠正起来会更加困难。”赵芳说。

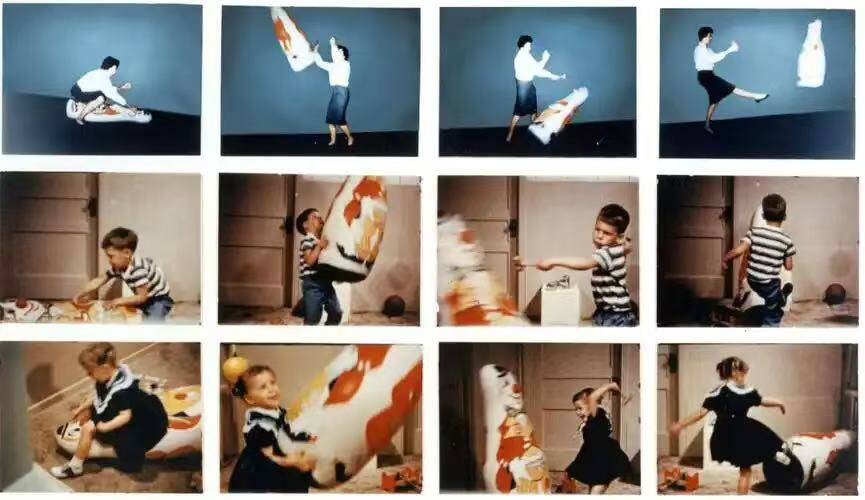

心理学家阿尔伯特·班杜拉的波波玩偶实验

浙江师范大学心理学院副教授、硕士研究生导师房娟从心理学角度分析了这一现象。她提到,心理学家阿尔伯特·班杜拉的波波玩偶实验表明,孩子是否模仿特定行为,关键取决于该行为带来的后果是正向强化还是负面反馈。

房娟进一步指出,这些话语大多朗朗上口、简单易学,加上身边人的影响,孩子很容易模仿。此外,低龄孩子缺乏对语言的评判能力,觉得新奇好玩就会随口说;而年龄稍大的孩子虽初步建立了语言评价体系,但仍可能受到负面偏好的影响——人脑天生对负面信息更敏感。由此,那些不被允许说的“坏话”往往更容易被记住和使用,反而文明用语需要反复教。

试试这些办法,帮孩子“好好说话”

“孩子的语言环境对其语言发展有着至关重要的影响。”赵芳表示,家庭是孩子最早接触的环境,父母既要以身作则规范自身用语,也要注意管控孩子接触的网络内容和同伴交往,引导他们接触积极健康的语言环境。

不过,孩子在接触多样信息的过程中,难免会说出一些家长难懂的语句。对此,房娟建议家长们先别急着否定,而是试着解读孩子想表达的意思及当下的情绪。家长可以表现出好奇,让孩子讲解含义,在探讨中捕捉其内在的情绪并顺势引导,让孩子自己觉察到词语的优劣。

房娟还强调,引导方式需贴合孩子的年龄段特点。幼儿园的低龄孩子认知有限,可简单明了地告知哪些话可说、哪些不可说,清晰界定好坏;小学阶段的孩子,要以共情为基础,先了解他们的想法和感受,再引导认识话语的性质;进入青春期的孩子正值叛逆期,应避免直接说教,通过探讨让他们自主思考语言的合适性。

程女士的做法值得借鉴:发现两个儿子学脏话后,她和丈夫定了“家庭语言规矩”——谁在孩子面前说脏话或低俗网梗,就罚做一天家务。她还和8岁的大儿子约定:“听到同学说不好的话,回来告诉妈妈,咱们一起找个文明的词代替它。”现在大儿子会主动说:“妈妈,今天有人说‘我靠’,我觉得说‘天哪’更合适。”

专家们提醒,无论面对哪个年龄段的孩子,都不要居高临下地否定他们。唯有站在孩子的视角理解他们,建立平等沟通关系,才能更好地帮助孩子学会“好好说话”。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。