2025-08-05 02:46:03

来源: 无

编者按

经过颠沛流离播迁路,1946年夏天,英士大学来到金华,开始了三年办学历程。劫波渡尽书声在,从抗战烽火中走来的英士大学,弦歌不辍,且愈加壮大。

满目疮痍的金华大地,以其包容与热情,接纳了这些远道而来的学子。金华人积极捐地助学,期盼这所大学能永久留在金华。英士大学对金华也可谓影响深远,培养了大批人才的同时,也推动了金华科技的发展、教育的进步。接下去,我们将详尽报道“英士大学在金华”这一课题。

本期,我们邀请《英士大学钩沉》一书作者陈圣格撰写英士大学金华办学概况。为使读者对英士大学在金华的情形有更直观感受,配发曾在2008年《英大上海校友通讯》上刊发的路倞《英大生活琐忆》一文。

感谢英士大学校友施姬周女儿施新为本报提供的英士大学相关资料。同时,也期盼有更多英士大学师生及其后人为本组报道提供更多史料。如有相关线索,可致电0579—83186127。

1946年春,英士大学接到命令移址金华,并以金华作为永久性校址。其时,原校长杜佐周正在办理辞职手续,由东阳籍工学院院长周尚代理校长。因为学校处于动荡之中,迁移工作一拖再拖,当年暑假期间才迁移完毕。

从1937年9月26日日军在金华火车站投下第一颗炸弹,到1945年8月日本侵略者投降,8年浩劫,给金华人民造成巨大伤痕与沉痛记忆。初来乍到的英士大学多方寻找像样的地方用于校址,但校舍无着,只好临时借用天宁寺、原省第五监狱、书院府学旧址及部分民房延续教学工作。

校本部借用天宁寺。天宁寺位于金华城区东南隅的婺江之畔。据光绪《金华县志》记载,天宁寺,旧名大藏院,创建于北宋大中祥符年间(1008—1016),元代仁宗延祐五年(1318)重建。民国时期,这里曾是中山公园的一部分。

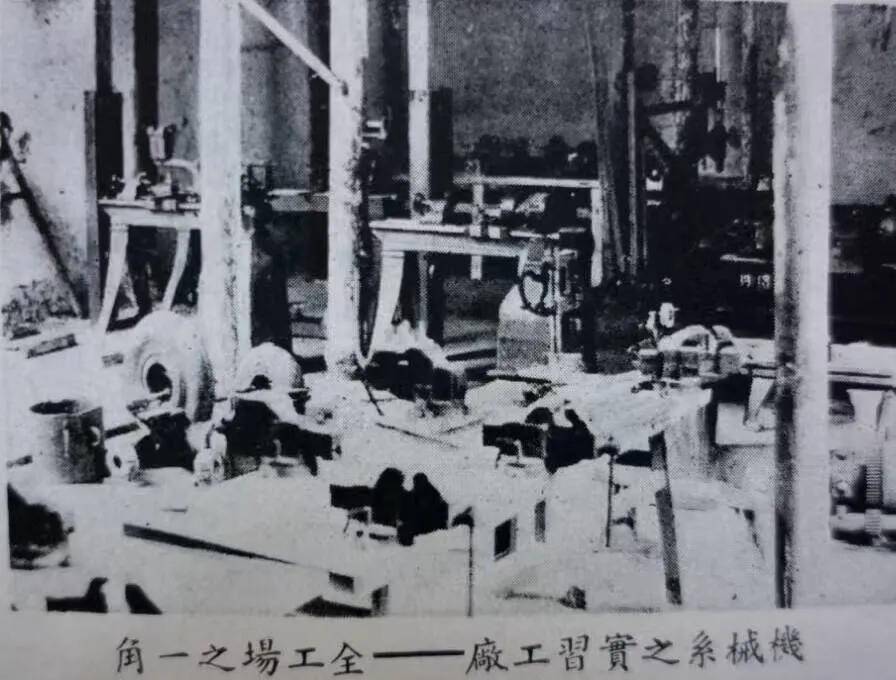

工学院租用东市街高山头原省第五监狱。东市街有着深厚的历史文脉,清道光《金华县志》载:望仙岭以南称东市街,有东市,因名。南北走向, 北端通旌孝街,南端穿过拦路井直抵江岸。东市街三面倚坡一面临水,是婺城最早的古街之一。日军的炮弹让东市街变得千疮百孔,许多木结构房屋被烧掉。抗战胜利后,东市街人回故地恢复家园,但很多人只能搭建简陋泥房遮蔽风雨。在此后的很多年,除了考寓等少数几处明清建筑外,东市街已经没有了古建筑。新中国成立后,东市街高山头原省第五监狱为军队所用。

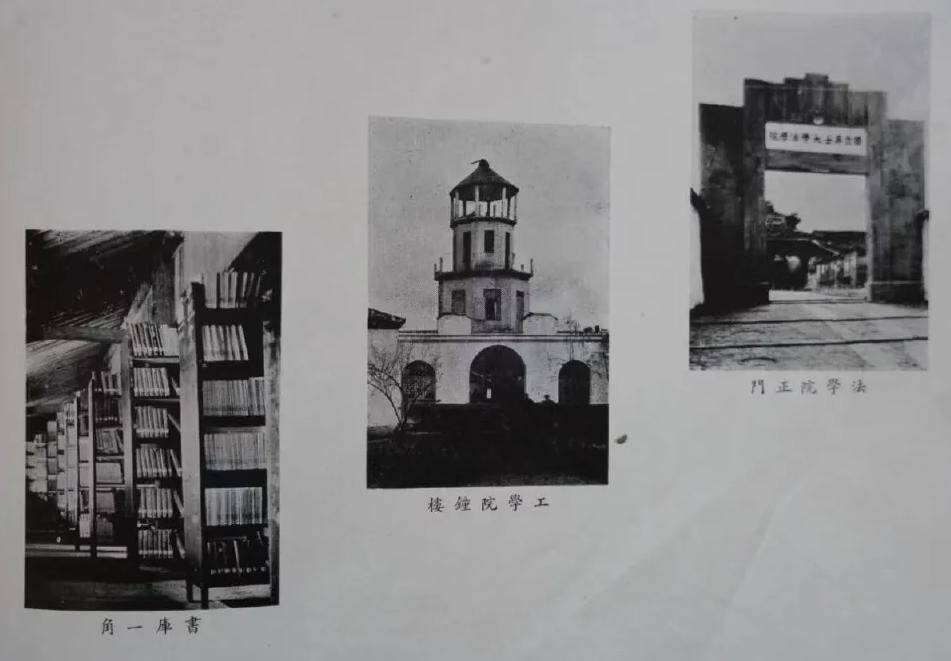

法学院设在丽正书院旧址。据史料记载,丽正书院位于城北三隅。光绪二十八年(1902),金华知府继良按清廷废书院、兴学堂之谕令,改丽正书院为金华中学堂,是为金华中学之前身。丽正书院规模宏大,基本上能满足法学院七八个教学班260多名学生的教学需求。

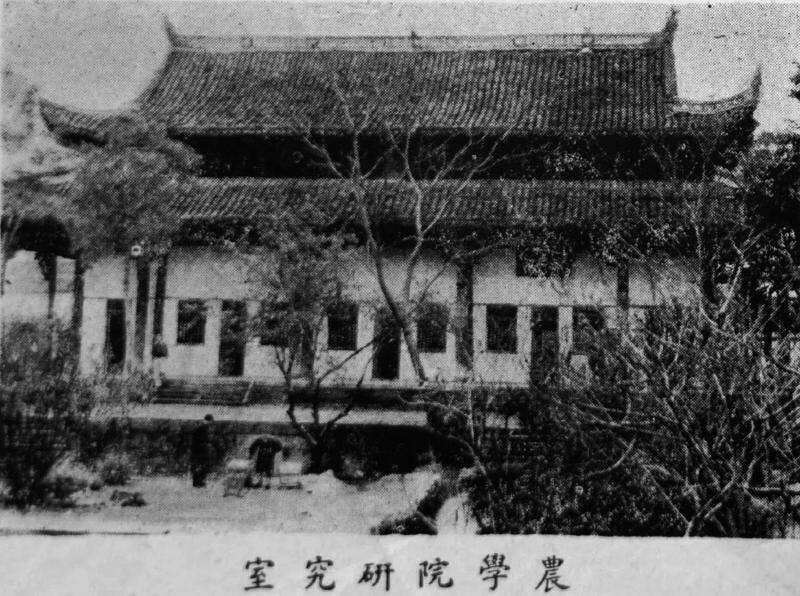

农学院设在金华旧府学旧址。金华府学始建于宋庆历间,明洪武初重建,西靠酒坊巷,北临侍王府,南接八咏楼,处于金华古子城中心地带。古子城是金华最具文化底蕴的地方,这里的每一幢老屋、每一口水井、每一块石碑都带有深深的历史烙印。酒坊巷,是古子城中最出名的一条街巷。1946年,英士大学从温州迁到金华,酒坊巷《浙江潮》编辑部的旧址就成了英士大学图书馆。

1946年暑假,刚刚在金华安定下来的英士大学就地招收新生198人,另加上青年军复员学生115人和上海、南京临时大学学生106人,共计增加419名学生。该学期,学生总人数810人,其中农学院214人(是年增设森林系),工学院213人,法学院383人。由于学生不同意周尚担任英士大学校长,教育部迫于压力只好任命正在养病的原暨南大学校长何炳松为英士大学校长。何炳松积劳成疾,在学校交接过程中不幸因病逝世。9月,任命杨公达为校长。该学期,教员数144人,职员数79人,合计223人。

1947年1月,增设文理学院,设物理、数学、中文、历史、外文和哲学6个系(后二系未正式招生)。招收物理系新生17人,由闻诗为代院长兼系主任。

文理学院设在塔下寺蒋氏宗祠。原金华古城东隅大洪山上有一座古塔叫密印寺塔,因塔身外壁上半部每块砖上都雕有精美的如来佛像,数以万计,故又称万佛塔。1942年,国民党守军以此塔目标过大,容易被日机轰炸为由拆除了塔的上半部,日军入侵后全毁。塔下寺因塔而得名。抗战初期,塔下寺蒋氏宗祠曾被用作《东南日报》总社社址。

4月,杨公达辞职,由汤吉禾接替。当年暑假,招收新生231人,加上青年军复员学生87人和上海、南京临时大学学生50余人,全校学生总数为901人。聘任蔡宾牟为教务长,赵希献为训导长,周尚为总务长,王子瑜为工学院院长,徐陟为农学院院长,赵文炳(后刘支藩)为法学院院长,姜亮夫为文理学院院长。

1948年暑假,招收新生271人,另有青年军复员学生50人和上海、南京临时大学学生9人。是学期,全校学生总数932人,其中农学院175人,工学院382人,法学院289人,文理学院86人;教员总数128人。

1949年2月,汤吉禾辞职,邓传楷继任英士大学校长。邓传楷接任英大校长正值国内通货膨胀、物价日涨之时,管理学校可谓艰苦备尝。在邓传楷领导下,全校师生如期开学上课。学校经费匮乏,教职员工薪水不足部分,邓传楷就把祖传布庄的卖布所得用作贴补,诸教授尽学相授。

5月,邓传楷撤离金华,后由沪赴台。邓传楷赴台后,学校师生员工代表会议推选成立以徐东藩为主委的校务维持委员会,负责学校行政事务。同月,有毕业生190人提前离校(1月已毕业13人)。金华解放前夕,葛定华担任临时代理校长。

1949年初至金华解放前夕,中共地下党积极动员英士大学青年学生参加游击队。先后加入游击队第六支队的青年学生有潘钧、楼志韶、颜启华、吕东明、梁杰之(女)、裘尧鉴、朱翔峰、张道范、宁湘君(女)、郭惠杰、陈光、施福催、陈元一、王培楠、楼锡、陈镇欧、徐廷杰等。

英大在金华三年,设农、工、法和文理4个学院18个系,为全国36所国立大学之一,虽教学设备条件较差,可具有勤奋攻读和关心国家大事的良好校风。教授担负主要教学任务,教学认真负责。农学院教授有徐陟、黄农、范云迁、王珪孙、项廷宣、周汝沅、殷良弼、李慕白、金聿、金国粹、叶常丰、周鸣铮等;工学院教授有周尚、王子瑜、钟龄、董太和、韩祖涵、郑重知、夏之时、李守震、徐桂芳等;法学院教授有孙怀仁、周敦礼、赵文柄、刘支藩、许德瑗、徐东藩、叶作舟、查猛济、卓如、吴兆莘、郭虚中、杨时展、俞启人、姚华廷、吴宿光、陈柏心等;文理学院教授有闻诗、姜亮夫、戴家祥等。其中,大部分人在新中国成立后成为我国高等学校中有关学科的带头人。英大的历届毕业生,新中国成立后大多成为各条战线的骨干。

英大生活琐忆

路 倞

一

我于1946年18岁时考入英大农学院,同年11月独自去英大报到。当时上海至金华的火车尚未贯通,去时须经杭州转车至诸暨再转乘汽车去金华。那时的汽车是带篷的卡车,乘客由车尾爬上车厢后就坐在自己携带的行李上。汽车一路颠簸,至义乌小憩。这时一辆吉普车也跟着停下,车上一位戴眼镜、穿着讲究、略显富态的中年男子走了下来。他的汽车、他的气派引起我的注意,后来在英大报到开学后才对上了号,此人正是刚刚赴任的英大校长杨公达。

这次旅途的艰难,让我向往着火车何时通到金华。转年春天,好消息来了,浙赣线已铺轨至金华,兴奋的我特地同农学院的多位同学一起到郊区见识铺轨的情况,还拍下了多张照片留念。

二

当年英大校舍多由当地民居改建而成,集聚于金华东城。农、法、工三学院分设于东城之西南、西北、东北三角,校部居中。稍后成立的文理学院则靠近校部。农学院校舍是由庙宇改建的。经过几级台阶,走上台地,迎面几排向阳而高挑的平房,这就是农学院了。这几排平房逐排走高,两排之间有宽敞的天井,西侧有厢房,寺庙建筑的轮廓依稀可见。最初我们大一新生挤住在一个大房间里,但不久即迁入校外临街的胜利饭店。这里原是一家旅馆,房子相当老旧,好在都是二三人一间的小房间,住得还比较安静。街对面就是当时金华有名的天香楼饭店,常有英大的同学出入其间,我的20岁生日面就是在这里吃的。

当时英大在校学生不多,农学院有200来人,全校也不过七八百人。由于学校没有礼堂、没有公共活动场所,各学院之间罕有接触。学生课余饭后无处可去,只能走出学校走上街头,于是,那时候的金华大街小巷到处可见三三两两散步的英大同学,一时间竟成为金华特有的一道风景线。

三

农学院有教授讲师20余位。那个时代的教师薪水菲薄,生活本就艰难,加之国民党政府发动内战,造成政治动荡、经济崩溃,教师们既要承受沉重的生活压力,还要担起教学重任,其处境之艰难可以想见。但教师是爱护学生的,那几年的师生关系是融洽的,尽管当时学术气氛并不浓厚,学校举办的学术讲座等等还是深受欢迎。我记得,生物学家秉志,作物育种学家金善宝,经济学家马寅初都曾来农学院开讲。特别是后者,以其渊博的学识、精辟的见解、生动的语言,针砭时弊,入木三分,令人印象深刻。

英大并入浙大后,农学院教授大多自找门路,进入新的学院。徐陟院长担任了北京农大农艺系主任,森林系殷良弼主任担任了北京林学院教务长,农艺系主任周汝沆担任了湖南农学院院长,黄农教授担任了福建农学院院长,刘庚汉教授担任了江西农学院院长,彭起、张仲葛教授任教于北京农大,但彭起不久即随其外籍夫人移居法国。施华吝、吴达璋教授任教于苏北农学院。1953年我出差扬州时曾专诚拜访他们。农经系主任范云迁去了华中农学院,1984年曾来杭州小住并与杭州校友相叙。

四

当年金华还没有剧场影院,同学们的文化生活自然受到影响,以法学院同学为班底的话剧团的演出,可说是为大家奉献的文化大餐。每次演出一票难求。我曾观看他们演出曹禺的话剧《日出》、陈白尘的话剧《升官图》,觉得非常精彩。剧中的几位主演当时成了我心目中的明星,多年以后还能记住他们的名字。

其实,金华周边也有许多风景名胜值得年轻人观赏流连。我曾结伴漫游婺江两岸,曾远涉北山穿越神秘岩洞,曾去兰溪游览那里的山水寺庙和特有的浮渡,还骑车去金华远郊观看当地民间的斗牛。此地的斗牛很有看点:在众人围观的一块水田里,两头壮硕的水牛在深可没膝的淤泥中对峙,接着在驯牛师的挑逗和观众的吆喝下,水牛各自向对方扑去,这时,水牛吃力的哼喝声和牛角发出的对撞声,引起了观众阵阵欢笑和喝彩。

此外,我因爱好音乐、喜欢唱歌,无论是最初的抗日救亡歌曲还是后来的流行民歌,我都曾结识众多歌友,以至一度还在农学院成立了歌咏团。所以我们从无生活枯燥的感觉。此后我又认识了在银行工作的一位宜兴同乡,他不仅是音乐爱好者,还拥有电唱机和古典音乐唱片,舒伯特、莫扎特、德沃夏克、施特劳斯的乐曲是如此美妙,使我第一次知道世界上竟有那么好听的音乐。它们让我入迷,而这也成为我以后几十年生活中的一大爱好。

五

1989年春天,我有缘去金华参加一个会议。这是我四十年后第一次回到金华,旧地重游,自是兴奋。尽管会期短促,我还是匆匆在金华市区走了一遭。我看到火车站与原来分割开的市区已连成一片,人流如潮、相当热闹。那条曾经走过无数遍的石板大街已变成宽阔平坦的水泥马路,两边商店鳞次栉比、一派繁华。农学院那高出一截的宅基地犹在,但上面已盖了新屋。南城墙根的煤渣路已成为便捷平坦的环城马路。

远眺婺江,江边有大片树木,郁郁葱葱,近处则广植花草,别有情趣。看来这里已成为当地的休憩场所。丁字街口有一家旅行社,橱窗里挂着数十张寻人帖子。我驻足细看,竟然发现有一张是台湾人找寻杨熙的。这个杨熙是不是当年农经系毕业的留校助教,他难道还留在金华?那个台湾朋友又会是谁呢,会不会是英大的校友。我觉得英大校友和金华之间似乎还有新的故事。

(本文写于2008年12月18日,原载《英大上海校友通讯》第二十六期)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。