2025-08-05 05:00:03

来源: 无

一

我叫倪金芳,出生于1935年。

我有一位平凡而伟大的父亲,他叫倪根桃,出生于19世纪90年代,老家在上海川沙县,就是现在的浦东新区。他自幼喜爱木工,练就一手精湛的木工技艺。不管是打造家具还是修建房屋,他都能做得又快又好,十里八乡的人都对他的手艺赞不绝口。

1921年,一场突如其来的变故打破父亲原本平静的生活。当时,他给一位地下党员家里盖房子,这一举动引来了反动势力的追捕。为了躲避迫害,父亲不得不背井离乡,踏上逃亡之路,最终辗转来到杭州。

到了杭州后,机缘巧合下父亲认识了我的母亲。母亲是丝厂的一名女工,为人善良淳朴,时常热心地帮助他人。父亲被母亲的善良打动,母亲也欣赏父亲的勤劳和手艺,两人越走越近,最后结为夫妻。那时,日本鬼子到处烧杀抢掠,所到之处一片狼藉。父母带着简单的行李,带着我们一路往南逃。最后,在金华白龙桥一带定居下来。

在那段苦难深重的岁月里,父亲被日军抓去做过挑夫。每天,他都在刺刀的威逼下战战兢兢。周围不断有人倒下,再也没能站起来。幸运的是父亲奇迹般地逃脱了日军的魔掌。

我亲身经历过炮弹在身边炸开的恐怖场景,也曾目睹日军用刺刀硬生生地剖开孕妇的肚子。当时我吓得腿都软了,浑身止不住地发抖,那种恐惧到现在都忘不了。

父母共生养过8个孩子,妈妈为了能让一家人吃上饭,把自己陪嫁时的嫁妆都变卖了。经受住饥饿和疾病的打击,最后健康成长的却只有我和妹妹倪金娣。

我至今都还记得,那年农历正月十三,我带着弟弟去逛庙会。回家之后,我俩同时发高烧,父母心急如焚,赶忙将我们送到医院。父亲跑去向村里的有钱人家借了400斤稻谷,变卖后凑齐了医药费。医生给我和弟弟各打了一针,神色凝重地说,要是能熬过当晚,就能保住性命。最终,我活了下来,弟弟却永远地离开了。

新中国成立后,父亲加入当时的金华县临江木业社,之后,又在临江农机厂、市试验机总厂工作过,为苏孟水库和金华的铁路建设都曾出过力。20世纪50年代,金华县人民医院迁址兰溪门时,他曾参与医院房子的设计、建造,花了很多心血。

1968年,他成了我国实施退休制度后首批享受退休金的退休职工。这一年,我的母亲病逝。

1990年,我退休后,父亲搬来和我们一家人同住。我负责照顾他的饮食起居,父亲身体健康,尽管耳朵有些“背”,对国家大事、本地新闻了如指掌,除了天天看“新闻联播”,还随身带着一枚放大镜看报纸。

1997年4月,我们全家人为父亲举办了简朴而又隆重的百岁寿宴。父亲坐在主位上,脸上洋溢着温和而满足的笑容。

时间转眼来到2000年,生命的终章终究还是来临,走过了两个世纪的父亲带着对生活的眷恋,带着对家人的不舍,平静而又安详地离开了我们。

父亲就像一盏温暖的灯,默默地散发着柔和的光,照亮身边的人。他总跟我们念叨,做人要怀揣着一颗善良的心。在他人遇到困境的时候,要是咱们有能力,能帮一把是一把。

我也一直秉承着父亲的叮嘱,尽己所能帮助了许多素不相识的人。

二

1975年8月4日深夜,一场突如其来的洪水冲垮了当时的金华县岭上乡大片农田。我那时是岭上公社文书兼妇联主任,和其他干部一起发动村民开展生产自救,我拿出自己家里所有的粮食和衣物送给灾民,以至自己连换洗的衣服都没有了。

在走访黄岩孔村时,我了解到村民章乌皮的妻子和儿女都在那次洪灾中丧生了。洪水退走后,章乌皮常常失魂落魄地一个人走到妻儿的坟前哭泣,他整天不吃不喝,在溪边徘徊,嘴里不住地呼唤着妻儿的名字。

针对章乌皮的实际情况,我跟丈夫商量后认为“心病要用心药医”。我带着大米、钱和棉被等,拉着儿子专程赶到章乌皮家中,开导他要坚强地活下去,“留得青山在,不怕没柴烧”,同时让儿子叫章乌皮“爸爸”,认他作干爹。听到一声“爸爸”,目光呆滞的章乌皮突然双眼放光,伸手抱住我儿子,从此他好像换了一个人似的,重新振作了起来。

1996年3月,我来到市区婺州公园锻炼身体,不经意间发现一名50来岁的女子晕倒在水池边,她的头部浸在水中,身体还在微微蠕动。我心头一紧,急忙上前将她扶起,随后奔向公园门口,试图拦下出租车送她去医院。然而,接连几辆出租车的司机都因怕麻烦而拒绝搭载,我跑到路旁的公用电话亭,迅速拨通了市人民医院的急救电话。

待救护车呼啸而至,将她抬上车后,我又骑着自行车赶回家,向丈夫要了800元现金。丈夫询问用途,我接过钱,边跑边答:“去救一个人!”

赶到市人民医院急诊室,我替病人垫付了费用,并办理就诊手续。直到当晚11点,病人才缓缓苏醒过来。令人奇怪的是,她始终不肯透露自己的姓名和住址。

无奈之下,我只好跑到报社和电视台、广播电台,请求他们刊播寻人启事。次日,《金华日报》刊登了相关图片报道。幸运的是,那名女子的女儿和女婿看到了报道,急忙赶到医院。旁边的医生见状,指着我对他们说:“多亏了这位大妈,是她救的人,也是她垫付的医疗费。”

还有一名外来建设者受伤住进了市中心医院,正当他孤苦无助之际,我给他送去了钱和食品。由于经常往医院跑,以至市中心医院烧伤科和急诊室的医生一照面便对我说:“您又来了……”那语气里,满是对我的认可与赞许。

类似这样助人为乐的暖心事,在我的生活里还有很多。他们问我的姓名,我总是回答:“我姓金,叫金华老太婆。”

三

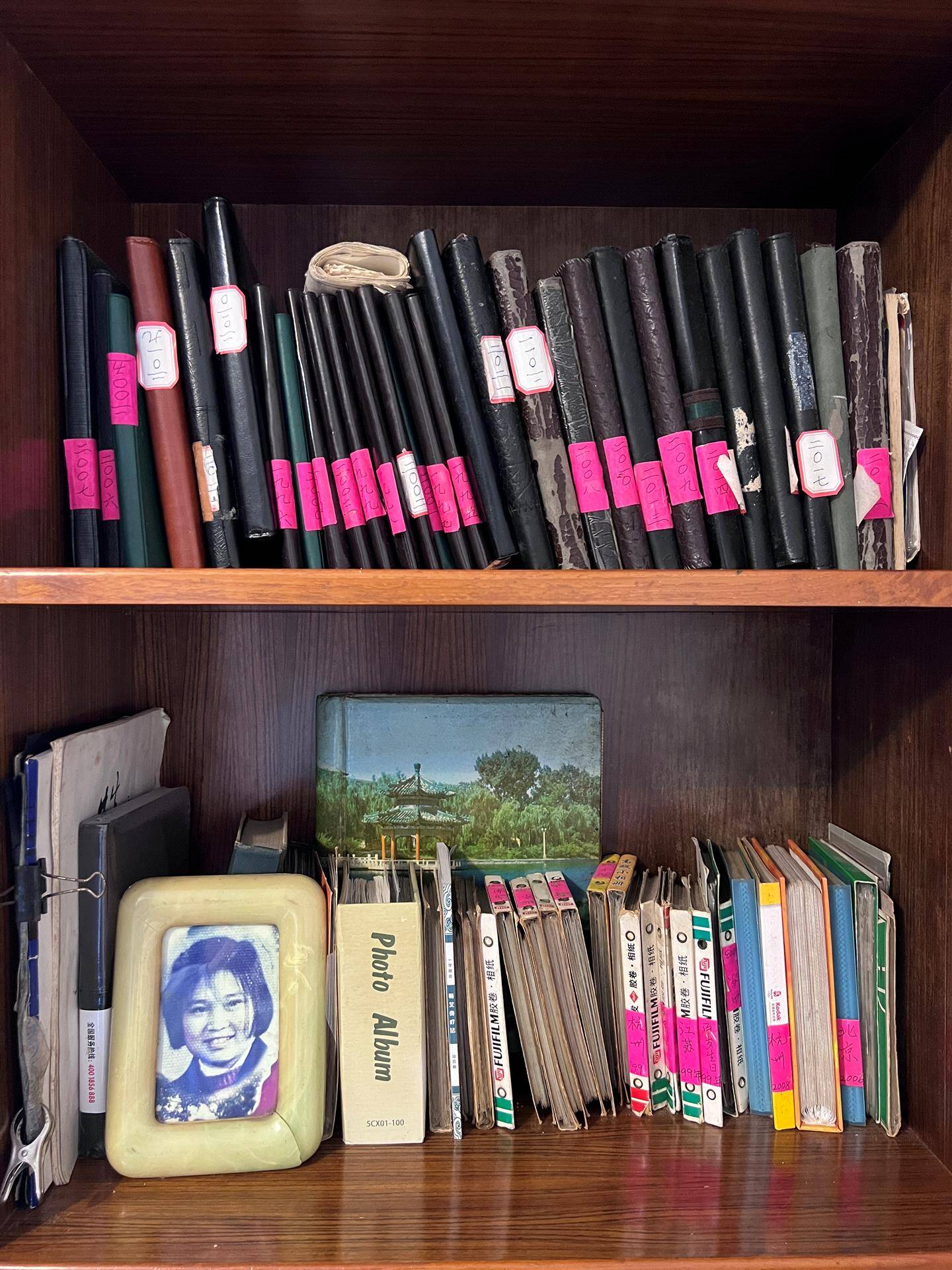

我平时对别人特别大方,只要别人有需要,我总会尽自己所能去帮忙,从不计较得失。轮到自己过日子的时候,我就变得特别节约,能省的地方就省。家里书柜上摆了好多本记账本,每一本都密密麻麻地记着我生活中的收支情况,它们是我勤俭持家的真实写照。

于我而言,行善早已融入生活的点点滴滴,成为一种习惯。在闲暇时光,我还有诸多爱好:打乒乓球、画画、写字……它们共同构筑起我充实、快乐、健康且长寿的美好人生。

我和丈夫是自由恋爱走到一起的。那时候,因为工作上有不少业务往来,我们常常一起讨论方案、解决问题。在一次次的合作中,彼此的优点和魅力渐渐展现出来,情愫也在不知不觉间滋生。婚后,日子虽然平淡,但充满了温暖和幸福,我们的感情也一直如同初见时那般美好。

20多年前,丈夫离世,我的生活仿佛被抽走了一抹重要的色彩,一度陷入黯淡与寂静之中。为了重新找寻生活的乐趣与意义,我踏入了老年大学的课堂,学习花鸟画。

在众多的花鸟题材里,我唯独对牡丹情有独钟。牡丹,国色天香的姿态,雍容华贵的气质,宛如一位优雅的仙子,瞬间就俘获了我的心。自那以后,我用心去描绘牡丹的每一片花瓣、每一根花蕊。这一画,便是20多个春秋。

如今,家里的每一面墙上都挂满了我精心绘制的各式牡丹画作。有的牡丹绽放得热烈奔放,似在尽情展现生命的活力;有的则含苞待放,宛如羞涩的少女,透着几分娇俏与可爱。每一幅画都倾注了我的心血与情感,也寄托我对美好生活的向往。牡丹花开寓意着家宅兴旺、国泰民安,我经常把画作赠送给亲朋好友,分享这份画画的快乐。

80岁的时候,我又重拾乒乓球。早年腰背曾受过伤,再加上平日里绘画时总要长时间弯腰弓背,我的日常活动因此备受困扰。然而,自从开始练习乒乓球,我不仅结识了更多志同道合的朋友,身体也愈发硬朗起来。甚至连直立弯腰、双手撑地这种年轻人都不一定能完成的“高柔韧度”动作,对我来说也是小菜一碟。

如今,我已步入九旬高龄。眼睛不花,看东西清楚得很。牙口更是没话说,吃什么都咬得动。听力也特别好,别人说话我都能听得清清楚楚。

每日凌晨三四点光景,我便要起床。先是在家中来回踱步1200步,随后小睡个回笼觉,养精蓄锐。

只要天气晴好,人民广场便是我每日必去的“打卡地”,吃完早饭,我就带着毛笔和废旧塑料瓶,坐公交车来到人民广场,寻一处空旷之地,顺着方形格子一路走一路写,写一个多小时。在人民广场上,像我这样写字的老人不在少数。虽说我的字未必能拔得头筹,但论起年龄,我大概算是其中最为年长的一位了。

在人生的漫漫征途上,我们总会遭遇形形色色的挑战与困境。有事千万不要钻牛角尖,生活中保持好的心态很重要。用一颗仁爱之心去爱人,去帮助人,大家就会生活在温暖与快乐之中。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。