2025-08-08 12:49:11

来源: 无

经过14年艰苦卓绝的抗战,中国人民守卫了大好河山。硝烟散去,百废待兴,书桌终于能够安放。多所大学结束颠沛流离的日子,纷纷回迁。

1946年夏,英士大学移址金华,并以金华作为永久性校址。

英士大学来到金华,迎接师生的有缓缓流淌的婺江水,有临时分散的校舍,还有热心市民。他们慷慨解囊,写下言辞恳切的书信,奉上珍藏的土地证,希望大学校舍在自己的土地上拔地而起,从此书声琅琅,英才不断。

70多年过去,凭借一些蛛丝马迹,3位为英士大学捐赠土地的金华人的后代被找到。当捐赠者的往事从历史长河中被打捞出来,他们的拳拳之心犹可鉴……

学生逐年增加

筹建永久校舍

初到金华,英士大学多方寻找像样的地方用于校址,但校舍无着,只好临时借用天宁寺、原省第五监狱、书院府学旧址及部分民房延续教学工作。

在金华三年,英士大学院系增加,学生人数也逐年增加,1946年为810人,1947年为901人,1948年为932人。在这样的发展势头下,继续租用、借用校舍已不合适,且校舍四处分散,公共活动场地缺少,各学院之间往来不多。

一个崭新的、完整统一的校舍已在酝酿之中。大约在1947年,校方已外出勘察,在石榴园、高村等地寻找地皮,为建设永久校舍作准备。

1948年3月6日,第二十期《英士大学校刊》刊载:工学院张声先生,会同县政府李瑞湘主任,于二日上午前往芙狮乡公所,会同查勘本校永久校址边界。

芙狮乡,即今新狮街道。以此推断,英士大学打算在金华北郊长久办学。

1948年10月10日,第三十八期《英士大学校刊》的一则简讯,明确了永久校址的位置:经一年来之筹划,本校建校问题,已步入解决开端。教育部建筑经费业已拨下,即将在高村永久校址,先建农学院教室实验室大楼一幢……

高村,村名沿用至今,位于新狮街道,今浙江师范大学北部。

捐赠石榴园的土地

以表平日辅助教育之意

英士大学寻找地皮、欲建永久校舍的消息,如一枚石子,丢进了3位金华人的内心,掀起了大爱的涟漪。

首先捐赠土地的是方葆生。他提笔给英士大学写道:

兹闻贵校在石榴园收购基地,为建筑校舍之用,所购黄承德堂基地,尚不敷用,葆生愿将自己手置石榴园基地一亩一分五厘三毫,及一分四厘五毫两处,捐赠贵校,以充建筑之用……除将土地所有权状东字零五二六,及零五二七号两纸,随函送请贵校查收存执管业,以表葆生平日辅助教育,提高文化之微意,至希查照见复为荷。(见《英士大学校刊》第十八期)

收到信后,英士大学的领导深受感动,不仅将信在校刊上全文刊登,还向教育部汇报。教育部准授予方葆生金质奖章一座,“该项奖章制就再行补发,仰即知照”。

方葆生是何许人也?市档案馆里的一份原工商业者调查表显示,1932—1946年,方葆生在三牌楼开设葆生医药局,自任经理。1946年8月,他患神经麻痹,将店交给儿子方国庆管理后改为永宁药房。1956年7月合并众康药房,安排营业员。

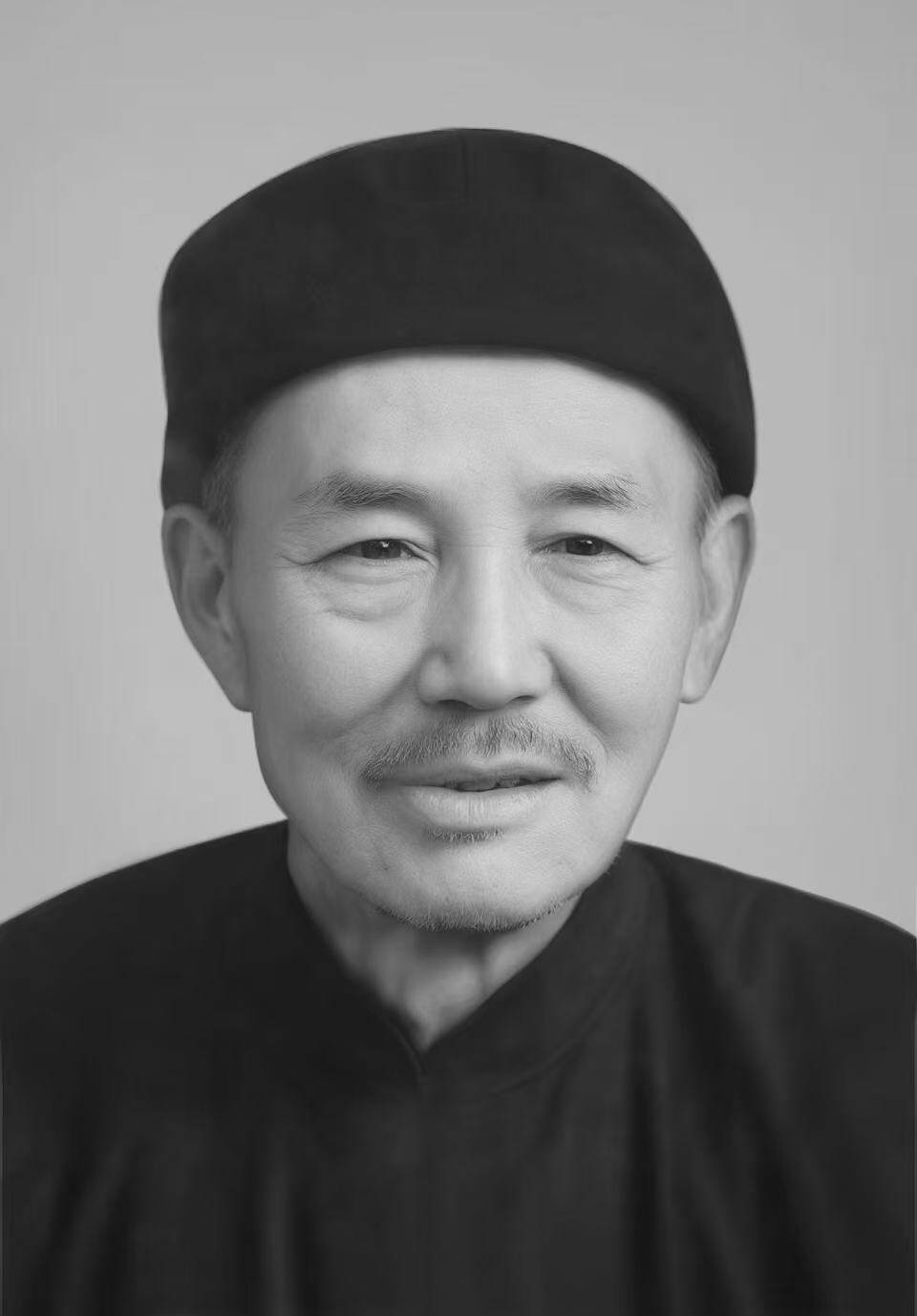

市区将军路上有家葆生面馆,经营者和方葆生有无关系?“方葆生是我的爷爷。”77岁的店主方晓昇脱口回答,坐实了猜测。方晓昇不知道爷爷曾给英士大学写信捐赠土地,但知道爷爷是个了不起的人。

葆生面馆前,方晓昇在浇花

方葆生出生于1898年,读过大学,学的是医药专业,毕业后从过军,回金华后开过牛奶坊、皮鞋店,后开葆生医药局。医药局面积不大,生意很大,代理上海几家制药厂的药品,杭州等地的药店也从这里进货。除了开店,方葆生还会治病救人。“从我懂事起,经常有人来我家找爷爷看病,家里人给爷爷打下手。”

方晓昇回忆,爷爷瘦瘦的,高高的,言语不多,喜欢写字。周围一带人听到他的名字,肃然起敬。

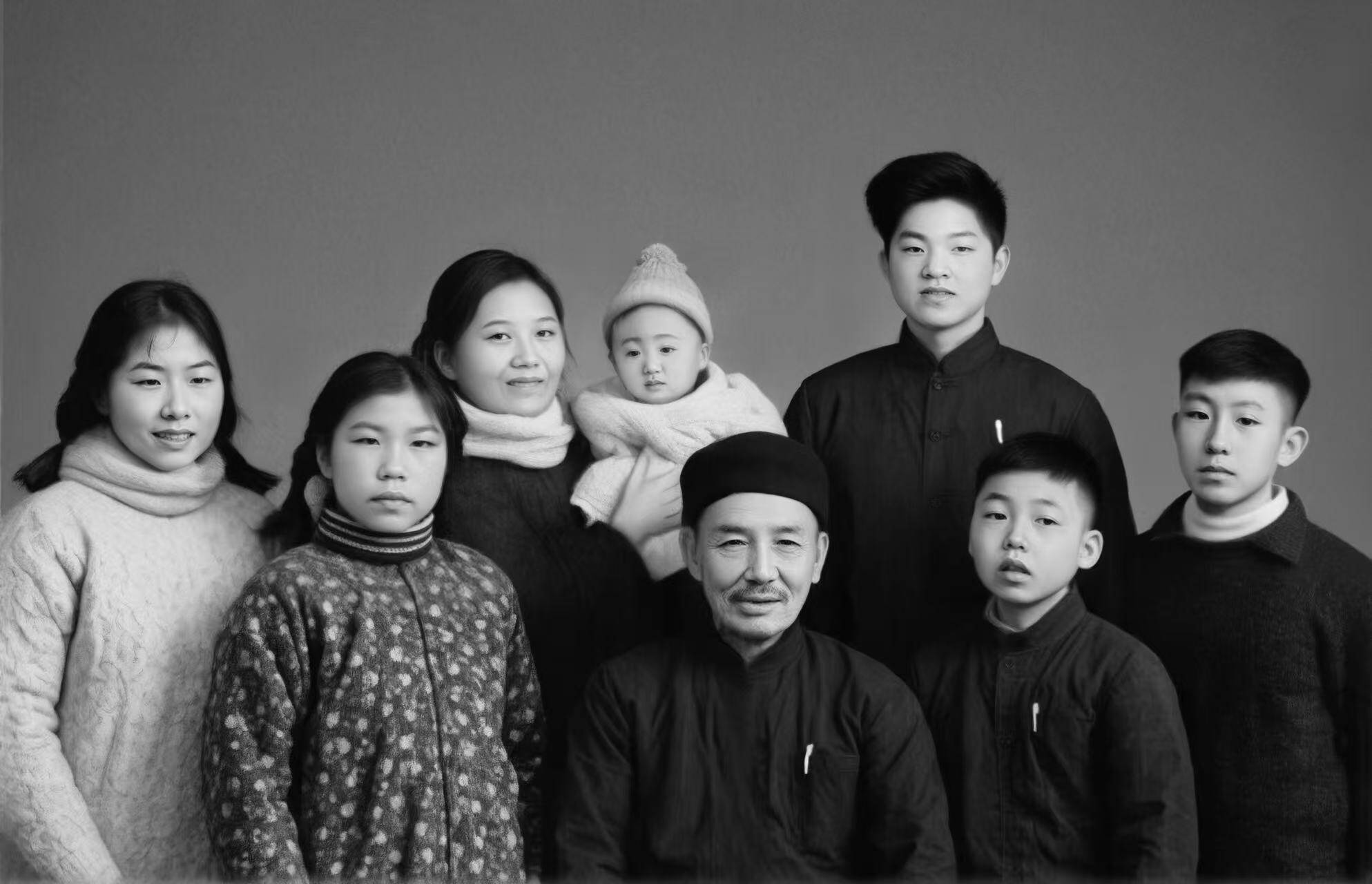

方葆生(前排居中)和家人合影(右一为方晓昇)

得益于爷爷的经营有方,方晓昇的童年特别幸福。当时石榴园(今天的石榴巷西端)3号、5号、7号、9号的房子都是他们家的,面积很大,还有花园。方晓昇兄弟姐妹5人,晚上他给爷爷摇留声机,唱片放上去,美妙的音乐响起,一家人沉醉在动听的旋律里。再冲上一杯咖啡,香味弥漫。倘若饿了,再吃一罐罐头。说是罐头,其实类似今天的方便面,将罐里的肉和面倒在碗里,用开水一泡,就可食用,“可好吃了”。1965年,方晓昇下放农村时,带的是柬埔寨产的鸭绒被,抱在手上轻飘飘的,村里人不相信这种被子能御寒。

除了在石榴园拥有土地,方葆生在三清宫一带、雅堂街一带、东孝街道下于村等地也有地皮。

方葆生号榴园,上世纪70年代初,因突发脑溢血去世。1996年,方晓昇在古子城开古董店,店名叫“榴园”。2017年,他在将军路开面馆,取名“葆生面馆”,有永葆青春之意,更有纪念爷爷的目的。

方晓昇的微信签名是“榴园子孙”,面馆里放着多本书籍,如今他还有夜读的习惯。爷爷在世时曾叮嘱儿孙多看书、要学技术,万贯家财不如一技在身,方晓昇没有忘记。

奉上140余亩土地

恭候英士大学择纳

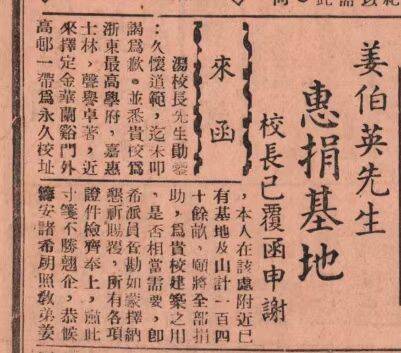

继方葆生为英士大学捐赠土地后,姜伯英也给英士大学写来了热情洋溢的信:

……并悉贵校为浙东最高学府,嘉惠士林,声誉卓著,近来择定金华兰溪门外高村一带为永久校址,本人在该处附近已有基地及山计一百四十余亩,愿将全部捐助,为贵校建筑之用……

有关姜伯英的资料少之又少,所幸兰溪新闻网载有《民国溪西大桥浮桥重建记》一文,提及姜伯英曾任浮桥筹建委工务组长。此姜伯英和给英士大学捐地的姜伯英是否同一人?我们顺藤摸瓜,找到了一位兰溪民国时期的医药名人和商界翘楚。

伯英是姜辅周的字,他出生在1900年,今兰溪市永昌街道姜坞底村人,上海南洋医学院毕业。初与杨茂荣等开设兰溪医院,越一年,自设伯英医院。曾陆续开设伯英药房、七七酒精厂、华兴肥皂厂、生生桃园、猪场,并投资开发甘溪煤矿,倡议赞助修马路、浮桥、办电厂等。又于铁路未通时在火车站附近购地建房,开设新亚饭店。兰溪沦陷后,他避归家乡务农。新中国成立后,他去上海鸿丰纱厂任主治医师,1955年去世。

“姜伯英是我爷爷的亲哥哥,我对他的事迹了解一些。”说这话的是姜东成。据他介绍,姜伯英是兰溪的名医,他的妻子是有名的妇产科医生,发家后,他投资实业,经营过火腿生意,开过旅馆。姜坞底村有两个名人,姜伯英是其中之一。

英士大学的永久校址在金华北郊高村,离兰溪有段距离,姜伯英怎么会捐赠土地?姜东成分析,姜伯英除了在姜坞底村有大片土地外,在外面很多地方也购买过土地。

姜东成没听说过英士大学的名字,但根据捐赠时间和姜伯英的实力,以及姜伯英之前赞助修马路、浮桥等善举,他认为,给英士大学捐赠土地的姜伯英,应该就是他的大爷爷姜伯英。

“如蒙择纳恳祈赐覆(复),所有各项证件检齐奉上”“不胜翘企”“恭候”……重温姜伯英写给英士大学书信里的话语,捐赠者没有高高在上的姿态,把自己放得很低,这是何等的胸怀?

近70亩土地悉数捐出

助力嘉惠东南学子

英士大学将在高村建永久校舍的消息,也引起了高村高海根的注意,他给校长汤吉禾写了一封信:

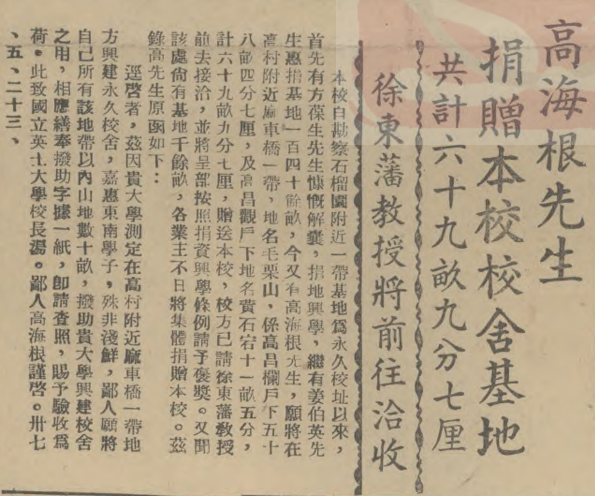

兹因贵大学测定在高村附近麻车桥一带地方兴建永久校舍,嘉惠东南学子,殊非浅鲜。鄙人愿将自己所有该地带以内山地数十亩,拨助贵大学兴建校舍之用,相应缮奉拨助字据一纸,即请查照,赐予验收为荷。

高海根捐赠之地名为毛栗山,系高昌栏(校刊中为“栏”,高海根后人说应为“楠”,编者注)户下五十八亩四分七厘,及高昌观户下黄石宕十一亩五分,计六十九亩九分七厘。

收到信后,校方请徐东藩教授前去接洽,并呈教育部按照捐资兴学条例请予褒奖。

“又闻该处尚有基地千余亩,各业主不日将集体捐赠本校。”对于即将到来的英士大学,金华人民的热情与慷慨可见一斑。

在高村,一些年纪大的人还知道高海根,但能道出一二者不多,毕竟早在新中国成立以前,高海根已前往北京定居。

村党支部书记高建豪是高海根的曾孙,近日在村中多方打听,再结合家中长辈多年前的零星介绍,勉强拼凑出了高海根的生前事迹。

高海根靠什么发家,至今仍是谜,只知道他名下的土地很多。多到什么地步?有个传说可以作证。一年秋天,稻子成熟,高海根请雇工来帮忙割稻,雇工问:“哪块是你家的田?”高海根答:“你带着工具往前走,当走不动的时候,就可以停下来割了。”

不仅有地,高海根在金华城里还有很多店铺,还有酒厂、油厂等。

高海根有5个儿子,他在村里造了一栋大宅子,至今还在。门口有市政府在2018年挂的一块金华市历史建筑的牌子,显示宅子建于清代,名为珍公堂,也叫高海根民居。宅子白墙黛瓦,马头墙耸立,上下两层,古朴庄重。走进宅子,即见天井和中堂,牛腿精雕细刻,有人物、花鸟、虫鱼,栩栩如生。窗棂镂空,雕有花鸟瑞兽图案。宅子两头各有三间房屋,当地人叫“七间两排头”。

高建豪说,他爸爸在这栋宅子里住到七八岁后搬走。早些年,这栋房子成为村委会办公室,2022年维修过后成为村里的文化礼堂,村里中秋举办活动、过年写对联,都在这里举行。白天,村里的老人在这里聊天打发时间,欢声笑语不断。

受时局影响,英士大学的永久校址最终没有建造。金华解放后,金华市军事管制委员会对英士大学实行军管。7月,军管会报经上级批准撤销英士大学,工、农学院全系和文理学院的数学、物理、中文系并入浙江大学,法学院各系和文理学院的历史系发给学生肄业证书,由学生自行转学,其中部分学生转入复旦大学。

3位给英士大学捐赠土地的金华人,没能看到他们土地上建起崭新校舍,迎来八方学子,但他们捐资兴学的义举,辅助国家和民族孕育英才的初心,温暖了经历战火的英士大学学生,无论过去多久,都值得被打捞、被铭记。

(兰溪市文史与文献研究会会长蔡予新、兰溪市档案馆接收保管利用科科长周娴为本文撰写提供诸多帮助,特此感谢。)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。