2025-08-11 07:05:02

来源: 无

1942年5月21日,日军第70师团、第22师团先头部队从东阳分三路入侵永康,情势十分危急。此前几日,山区的泥泞小路上,永康新群高中的几位老师,带着一群学生仓皇撤离。冷雨打湿了他们单薄的衣衫,马蹄深陷泥中。回望渐远的校舍,毛淳民在颠簸中吟出《别桃溪》:“征襟薄薄晓寒凄,两岸泥泞没马蹄。流水小桥三月梦,一车风雨别桃溪。”这四句诗,不仅记录了一所战时中学的撤退,也写下了一个浦江文人最真实的感受和记忆。

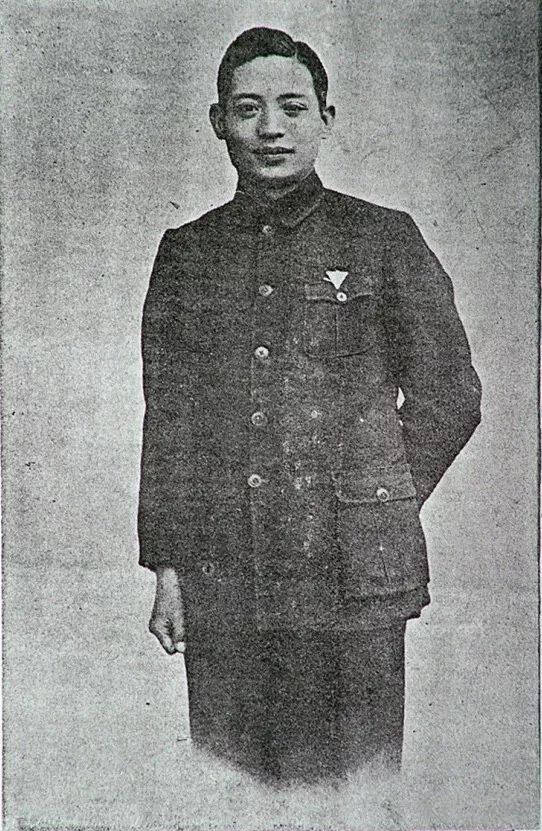

担任浦江县立初级中学校长时期的毛淳民(图片来源:浦江县志办)

毛淳民(1916—1969) ,浦江大畈南山村人。浙江省立金华中学高中部毕业后,考入国立浙江大学史地系学习。未及毕业,抗战爆发,杭州沦陷,浙大内迁时辍学。

1939年,毛淳民在永康方岩及丽水碧湖参加浙江省地方行政干部人员讲习所第一期学习。结业后,任浦江县战时政治工作队队长、政工室主任、县军民合作站指导处副处长等职。1941年9月,先后在浦江县立战时初中学生补习学校及永康新群高级中学任教。1942年5月,日军进犯浙东,5月18日新群高中迁移至龙泉源底,毛淳民回到浦江。这首诗,就是在永康新群高中撤离时所写。

随着战事吃紧,浦江境内“战中”“简师”停办,学生星散。1944年2月,为救助沦陷区失学青年,浦江倡设“县私立思统战时初中学生补习学校”,聘毛淳民为校务主任。同年6月,学校改称浦江县立初级中学,毛任代理校长。

抗战时期,毛淳民写过不少诗,反映了他在那个特殊时期的所见所闻,所思所感,所念所盼。

破碎的家园:

可怜城郭花开日,从今已不属中华

毛淳民的诗中,最锥心刺骨的是家园沦丧之痛。1941年日寇窜犯浦江县城时,他在山头目睹惨状,写下《浪淘沙》:

炮火漫高城,悲愤填膺。山河破碎恨难平,多少生灵遭杀戮,眼看横行。

月暗鸟惊声,如此荆林。九州不复愧为人,踏上人生风雨路,昂首前行。

毛淳民站在硝烟弥漫的山头,看着炮火中的破碎城池,横行杀戮的日寇,惊飞哀鸣的鸟雀,感到了填满胸膛的悲愤,山河沦丧的仇恨,无力阻止暴行的耻辱。

这首词,记录了一个普通中国人在国破家亡时真实的痛苦,也喊出了那个时代中华儿女硬气的宣言。

更令人窒息的是《花桥附近山头偶成》:

怅望平原无战马,声声逼近尽胡笳。

可怜城郭花开日,从今已不属中华。

短短四句,字字泣血,写尽了国土沦丧时知识分子刻骨铭心的郁闷与悲愤。“怅望”,不是悠闲的眺望,而是充满失落、痛苦的凝视,诗人多么渴望看到祖国的军队在大地上驰骋抗敌,但军号声声逼近的,却尽是敌人。诗中“可怜”不是“可爱”,而是“痛惜”,诗人痛心疾首:花开依旧,但赏花的人,已不再是中华儿女!这是一个文人灵魂深处发出的沉痛悲鸣。

战火中的百姓:

无端门外鞭声响,知是官兵筹米来

毛淳民的目光始终向下,注视着战火中挣扎的普通百姓。他的《有感》仅二十字,却像一把匕首,刻写了那个时代的黑暗:

爷卖薪柴赶集回,娇儿今日笑颜开。

无端门外鞭声响,知是官兵筹米来。

老父亲卖完一担柴火从集市回来,小儿子今天难得露出了笑脸。突然,门外毫无征兆响起鞭子抽打的声音,就知道,又是官兵来抢粮了!

“无端”——无缘无故,没有任何预兆。“知是”——说明这不是第一次了!乱世中最大的恐怖,有时竟来自本该保护老百姓的“自己人”。二十个字,写尽了乱世小民的绝望。

这官兵抢粮的场景,与他在《避居高雪脚村》(其二)所写的民间惨象互为映照:

蓬门罢洒扫,山径半埋苔。

高雪多风雨,行人少往回。

一童贷米去,二姥采薇来。

乱世为生计,民间事事哀。

一个孩子出去借米了,两位老婆婆采野菜回来:这样的场景,组成了一个战时浙东百姓求生的特写镜头。

这首诗写于1943年,正是抗日战争最艰苦的相持阶段的后期。地点在浦江大畈乡的高雪脚村,是诗人因战乱被迫流亡、避难的山村。

浙东地区是抗战前线之一,饱受日寇蹂躏,百姓流离失所,生活极其艰难困苦。诗人用极其朴素、不加雕饰的语言,通过个人在一个偏僻山村避难的微观视角和具体生活细节(孩子借米、老妇采薇),深刻而具体地折射出整个大时代——抗日战争时期沦陷区人民的深重苦难,画面感极强,读来如身临其境,真切感受到战乱流亡的凄惨。

麻木的欢乐:

零落空衙飞残絮,繁华行署斗新娥

1944年,毛淳民避居浦江檀溪大元村时,目睹国民党政府荒诞的一幕,愤然写下《住大元村有感》,揭露国民党政府的黑暗:

零落空衙飞残絮,繁华行署斗新娥。

山中竟日无烽火,尔我如何涕泪多?

“空衙”,指废弃的原县政府所在地。“行署”指政府撤退后在大元村设立的临时办公地点。“斗新娥”指在行署所在地,官员们观看越剧表演。一边是象征主权的府衙沦为废墟,百姓流离失所;一边是官员们在相对安全的后方歌舞升平,醉生梦死——这种巨大的反差让诗人感到无比讽刺、痛心和愤怒。

这首诗前两句是对国民党当局腐败无能、精神麻木的强烈控诉,后两句是清醒者无比的痛苦与悲愤的反问:山里整天没有战火,我们为什么还要哭呢?这种看到国家危难与当局腐败却无力改变现实的清醒,让诗人倍感痛苦,涕泪难止。

与《住大元村有感》主题相近的还有《除夕》诗(其二):

悠悠邻妇思征泣,轰轰敌城试炮声。

隐约行衙传雀战,不堪今日雪中听。

近处“思征”的邻妇,哭声“悠悠”;远处“试炮”的敌城,“轰轰”作响。就是在这样的背景中,行衙里却隐隐约约传来打麻将的声音,百姓的哭声、敌寇的炮声、行衙里的麻将声,在除夕夜碰撞,真是莫大的讽刺。

文人的苦闷:

座中多少无家客,空向岩头哭白云

1942年,抗战烽火连天之际,毛淳民在永康方岩参加了一次行政学会的聚餐。面对眼前丰盛的酒席,他内心充满矛盾和痛苦,写下了两首《方岩行政学会聚餐即席》。其一:

瓯缺鸡全不胜哀,几回举箸几迟徊。

存亡未尽男儿责,愧对筵前浊酒杯。

看到残缺的杯盘,让诗人想起了破碎的山河,深感在国家存亡关头,自己作为男儿的责任尚未尽到,只有深深的愧疚。其二:

柳绿花红又是春,山河锦绣半沉沦。

座中多少无家客,空向岩头哭白云。

本该是柳绿花红、欣赏山河美景的季节,但现实是大好河山大半沦陷敌手。更令人心酸的是,在座的同僚们,许多都是失去了家园的流离者(“无家客”)。他们身处这暂时安身的方岩,心中只有无处宣泄的国仇家恨,只能徒然地向着岩头白云悲泣。

毛淳民表达知识分子郁愤的诗较多,如《住大元村有感(其一)》:

桃花两岸都零落,不见逃秦古渡头。

寂寞壶溪春水涨,一天烟雨锁盘洲。

又如《避居高雪脚村》(其三):

层云暗北角,惊鸟满山川。

愁听狼声嚎,怕对枫叶丹。

凌夷不可说,生死等闲看。

泪尽胡尘里,秋风吹又寒。

流亡异乡、孤苦无助、前途渺茫的凄凉心境,以及时局的动荡和内心的恐惧,尽在寥寥数语中。

报国的志向:

平安自有平安在,打退胡奴出汉关

1943年,毛淳民避居浦江大畈乡高雪脚村,写下了《避居高雪脚村》(其四):

未果从戎愿,失群雁独飞。

怀人空有泪,荷戟尚无期。

湖畔春晴日,双溪夜雨时。

同堂都不愧,报国一身迟。

这首诗表达了知识分子身处后方,面对国难时强烈的报国志向。而在此前的1942年除夕,他还写下了《除夕》(其一):

烽火声中除夕餐,来年且莫说平安。

平安自有平安在,打退胡奴出汉关。

只有驱逐敌寇、收复疆土,才称得上真正的“平安”。诗人用“打退胡奴出汉关”7个字来诠释“平安”,表达出强烈的驱逐敌寇、收复疆土的愿望。

抗战胜利后,由于浦江县政府经费拮据,对浦江县立初级中学经费一再削减,连教职员工的薪俸也难以支给。1946年冬,毛淳民决定辞去校长职务。一日,集全体师生于操场,毛淳民站在倾注心血的县中操场上告别师生:

万丈雄心今已矣!吾将归也著蓑衣。

壮怀不敌人间味,正气难凭乱世机。

如此山河双泪落,这多心血寸心知。(《别县中》残句)

抗战胜利了,但官僚倾轧、经费枯竭让教育理想幻灭。“著蓑衣”看似归隐,实则是向荒诞现实的悲怆告别。

上世纪80年代出版的《毛淳民诗词》

新中国成立后,毛淳民执教于杭州海潮中学。未几,任华东革命大学附设工农速成中学语文教研组组长,编写课本与常用字手册。1954年3月调任上海华东文委干部教育局教材科科长。1954年11月奉调北京,在中央文委干部教育局负责编审干部业余中学语文教材。著有《怎样阅读》《怎样教写字》等。《浦江县志》(浙江人民出版社1990年版)有传,其事收入浦江县人民政府官网《浦江百年人物》系列中。

1984年,其夫人黄鲜华搜寻辑佚,刊行《毛淳民诗词》一册,有诗词50余首遗世。其中,就有大量抗战时期的作品。

今天,我们再读毛淳民的抗战诗,在“炮火漫高城”“蹂躏万端看不尽”等诗句中触摸这段历史,不禁感慨:历史既刻写在宏大的叙事里,也刻写在文人“寸心知”的血泪中,在百姓“哭白云”的岩头上,在永不褪色的记忆里。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。