2025-08-12 03:36:04

来源: 无

浙中盆地金华,有着“南方奶牛之乡”的美誉,金华猪亦是全国地方优良猪种之一。而早在20世纪40年代,英士大学农学院在金华办有农场、林场、畜牧场,开展研究与试验,并将先进的种植和养殖技术带给当地百姓。办学3年,农学院培养出了一批优秀毕业生,他们在农业领域崭露头角,有的成为我国著名的农业专家。

添聘优秀教师

新增教材教具

金华府文庙是当时英士大学农学院的临时院舍。20世纪40年代,金华中学在金华府文庙内办学。教育学家胡德海曾在金华中学就读,他在自己的著作《教育学是什么——胡德海教育随笔》中提到:“学校的西南角空着的一大片房子就容纳得下1946年下半年从浙南迁来金华的英士大学的整个农学院。我读书时,英士大学农学院占用的就是金华中学的部分校址,金华中学和英士大学农学院仅一墙之隔。”

英士大学农学院研究室(1948)

浙江师范大学原校长蒋风曾就读于英士大学农学院。他回忆,农学院学生的宿舍在三牌楼胜利饭店,是两层的楼房。“几乎每天晚上熄灯后,我都会跑回文庙听新华社广播,偷偷的,那时候到处是特务。广播里是传自延安的声音。”

英士大学农学院院长徐陟是当时国内优秀的麦作学专家,他毕业于国立北京农业大学,后以优异的成绩被选送官费出国留学,在法国取得农业科学硕士学位。回国后,他历任浙江大学农学院、广西大学农学院教授。抗日战争爆发前后,他受聘福建省科学院农事试验场任总技正(总农艺师)。1944—1949年,他在英士大学任农学院院长,主讲麦作学、作物育种等课程。

在徐陟的带领下,英士大学来到金华后,农学院在专业设置、教师队伍、教学用具及农场管理上都有了大幅提升。农学院原设有农艺、畜牧兽医和农业经济3个系,搬至金华后又增设森林系。

初到金华时,农学院有7名教授、6名副教授、1名讲师和5名助教。为壮大农学院队伍,徐陟对各系教学力量进行扩充,添聘了周汝沆、施华麟、范云迁等9名副教授以及多名讲师、助教。周汝沆兼任农艺系主任,范云迁兼任农业经济系主任。

农学院团体照

农学院有许多优秀教师,在英士大学期间自编教材、培养学生,是各有关学科的带头人。其中包括中国制茶学学科的奠基人陈椽。他在英士大学农学院任教期间,为解决教材问题,深入山场搜集资料,编写了中国第一部较为系统的高校茶学教材《茶作学讲义》。

搬至金华后,农学院陆续添置许多教学用具,其中包括中西图书480册、药品258种、生物标本347种以及大小仪器264件。当时农学院添置的仪器已具有一定的科技水准,包括显微镜、解剖显微镜、切片机、孵卵器、电器定温箱等,用于教学及实验。此外,农学院还向美国订购了一套棉花检验器。畜牧兽医系则增添了18头荷兰牛和7只伊利奴羊,以供教学使用。

开辟农林畜牧场

教学助农还营收

迁至金华3年,英士大学农学院在极为困难的条件下,在婺江东岸开辟了实验农场和新式畜牧场。一开始,农学院借用金华中学20余亩学田,后又在邻近空地开垦了30余亩建造农场、林场、畜牧场所需的房屋,平地起楼,百废俱兴。

农经系学生在罗店农村调查后与当地农民合影

农学院聘请拥有30年农场经验的技师胡宏基,他不遗余力打造农场,并提出不少建议。当时,金华本地农人种萝卜多在9月中旬,他建议在8月下旬播种,这个时间点并不违背耕种原理,且能提前丰收上市以获得更高价格。不过,提早播种易遭虫害,但他自有应对方法,“我们是科学农场不怕虫……这方法老百姓亦可照办”。此外,他还提出一年种两次马铃薯、甘蔗和菠菜混合栽培、种植花卉发展农学院等建议。

农艺系学生在农场工作休息

农学院的林场在森林系教授牛瑞延的主持下,同样颇有进展。当时,水杉仅分布在四川万县及湖北利川交界区域,是稀有的落叶乔木。英士大学农学院林场与南京的高校合作,进行水杉播种繁殖实验,为金华种植水杉打下一定基础。

1948年春天,林场开展了大量的树种播种、插条及移植栽培工作。林场播种了包括板栗、女贞、冬青、银杏、苦槠等在内的41种树种,占地4亩;扦插河柳、垂柳、白杨、木槿、圆柏、罗汉松等4500多株树;移植了10种共计2850多株树木。据资料记载,这些树苗除一部分留养为风景行道树外,其余都可于次年出山,预计需林地百余亩,学校还为此勘查山林,扩充圃地。

畜牧场更是经营得风生水起。畜牧场位于如今的多湖区块,大致在市人民医院前方的位置。畜牧场养殖了约克猪、郎布埃毛用绵羊、比国肉用兔安哥拉毛兔、意大利黄金蜂、荷兰乳牛、安雪小公牛等多种动物,并兴建新式乳牛舍、种猪舍及各类种禽舍。

1948年2月初,联合国粮食农业组织顾问团农业专员郝慕尔一行到金华考察各县农业情况,其间来到英士大学农学院参观。郝慕尔对畜牧场的印象很好,盛赞牛棚等设计管理很合理。他当即表示,农学院所需的曳引机及其全套附属配备,将代为设法请求拨增。

畜牧兽医系学生在学习实验室诊断情形

畜牧场曾以中约克、盘克夏公猪为父本,与金华猪杂交,作改良试验,为后期金华培养杂交猪作出初步探索。1947年,英士大学农场从上海接收联合国救济总署提供的荷兰黑白花奶公牛1头、母牛16头。新中国成立后,金华当地以农学院畜牧场养殖的荷兰奶牛为基础,建立金华专署奶牛繁殖场。

金华职业技术大学农学院动物医学专业主任麻延峰的爷爷麻庆南1947年毕业于英士大学农学院。麻延峰说,爷爷是畜牧兽医系的,毕业后留校任教,主要负责畜牧场里黑白花奶牛的饲养工作。麻庆南还擅长中兽医,常以中医疗法给附近农户的牲畜治病。

麻庆南于2025年4月离世。“爷爷曾说,当时黑白花奶牛很稀有,英士大学的畜牧场是全省数一数二的。畜牧场里的工人在学校解散后,有不少在当时的多湖一带开始养奶牛,一定程度上带动了那里的奶牛业发展。”麻延峰说,爷爷在晚年讲起这些事时很自豪。

在开展动物养殖、选育、推广工作的同时,畜牧场还派员下乡开展调查,完成了金华养猪业、养牛业及金华斗牛记实数量的调查报告。经畜牧场调查,金华适宜养蜂,“蜂源之佳,在我国为可数之区域”。这里的油菜、紫云英、枣、芝麻、荞麦等自春至秋,连绵不绝,浙赣铁)路恢复交通后,运输便利,养蜂者集聚。畜牧场为倡导新法养蜂,特意饲养意大利黄金蜂,为蜂农作示范。

畜牧场还着力栽培饲养作物,引进无芝草、多年生黑麦草、羽状小麦草、意大利黑麦草等13种国内外优良牧草。此外,还制作野猪、绵羊标本,绘制金华斗牛图、金华猪模式图、龙游猪模式图、世界优良种畜挂图等,为畜牧学科的教学作出贡献。

畜牧场与金华当地农民交流频繁,对养殖户进行科学指导。当时,浙东猪瘟盛行,牲畜死亡严重,农学院教授张仲葛与英士大学同仁集资在金华筹设中华兽医制药厂浙东分厂,从事猪瘟药品“猪灵丹”的生产。“猪灵丹”是一款中药制剂,在四川、贵州、广西、湖南等地获得农民好评。据资料记载,“此项在浙东试销结果,成绩亦极佳”。

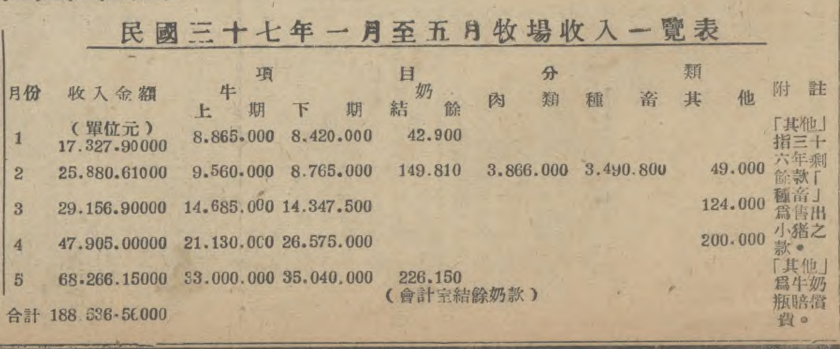

畜牧场除开展试验研究外,还兼经营业务,出品鲜奶及优良种畜。1948年1月至5月,牧场盈余7600多元。

灵活办学

以发展农业为己任

农学院灵活办学,邀请国内农业专家前来授课、带学生外出参观、办学会编杂志,培养了一大批农业人才。

1947年4月,著名植物病理学家朱凤美来到英士大学农学院,带来关于华北农业问题的演讲,使得学生们从一连串真实的统计数据中得知华北农业的重要性。朱凤美亦对当时日渐衰败的华北农业提出了诸多有价值的挽救意见。

农学院既把专家请进来,还带学生走出去。1947年5月9日,农艺系四年级一行18人由副教授金聿带队去往南京,参观南京棉改处等农事机关以及两所高校。在南京短短八九天,学生们了解到先进的农林畜牧技术,感慨万千:“我们所收获的是许多宝贵的见闻与不少在校内所不易获取的实际知识……这次参观归来,我们只有更坚定自己的志趣,我们明白,正不知有多少的问题有待我们努力解决,我们亦知道肩负着如何艰巨的任务。在我们离开学校以后,相信我们都能在自己的本位工作上继续努力,切实为农业新发展开掘光辉的前途。”

为使农学院的学生能有一个更好地向专家学习并互相交流的阵地,英士大学农学院还创办农艺学会,并于1947年复刊《农艺通讯》。

《农艺通讯》以刊载学术论文为主,开设“专载”“论著”“研究”“讲座”“译述”“随记”等栏目。内容包括农业概况、肥料学、农艺学、植物保护、兽医学等,还有相关评论。刊物关注农学学术研究的前沿发展,还注重实际应用,并具有全球眼光,刊有英文论文和多篇国外译文论文。

有意思的是,《农艺通讯》上还有金华本地的布庄、牙科医院、照相馆、书馆、药房等商业广告,可见这本内部刊物在当时具有一定的受众面。

复刊后的第一期《农艺通讯》厚达百余页,鉴于当时社会有“重工商轻农业”的观念,编者在编后记中一再强调农业的重要性,如今读来依旧掷地有声:“试想,人家的农业早已利用集团机械的方法,而我们始终停留在人力畜力过程中,甚且并此亦不可得;人家都已施用人造肥料,我们且连天然肥料也没有能力充分施用;人家的农民皆有高度的生活水准,我们的且永远挣扎在饥饿线上……这种种现象,实在太危险了,这些都是我们现在这一代人的责任呀!”

将壮大农业的责任扛在双肩,英士大学农学院走出了诸多农业专家:骆承庠,义乌人,1947年毕业,东北农业大学食品学院教授,我国现代畜产品加工科教事业的开拓者和奠基人,国际著名乳业专家;童一中,龙游人,1949年毕业,上海师范大学遗传学教授,享受国务院政府特殊津贴;吴兰生,江苏宜兴人,1949年毕业,原浙江农业大学动物生理学教授,享受国务院政府特殊津贴……

(图片由金华市档案馆提供,特此致谢)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。