2025-08-16 05:06:02

来源: 无

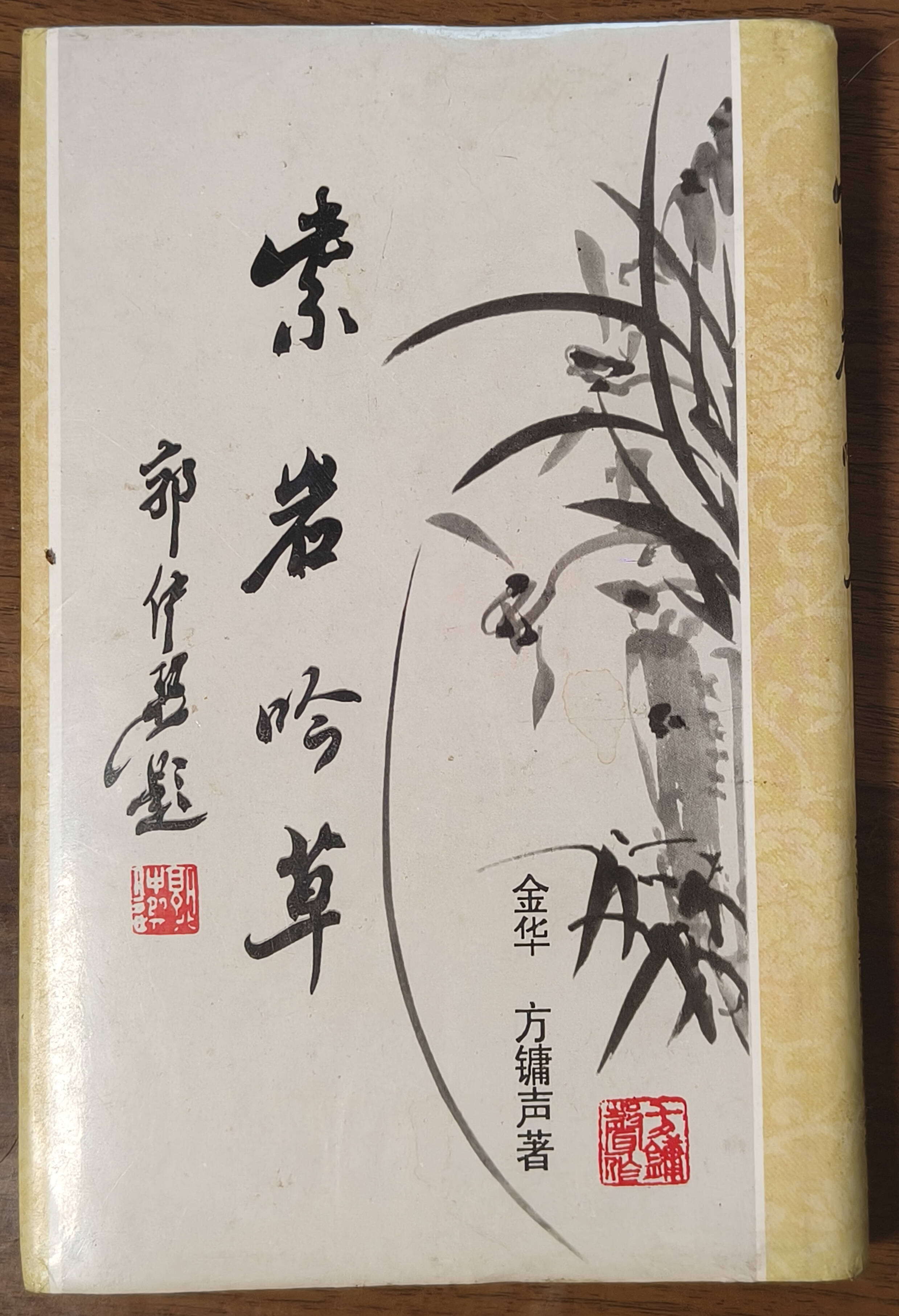

在朋友家的书柜上,我发现了一本《紫岩吟草》。随手翻开一页,看到一首《摊破浣溪沙》:

燕滑春风展翅高,婺江澄碧映浮桥。不知劫后桃花坞,孰萧条。

八咏滩头月皎皎,白衣阁外雨潇潇。回首不堪家国破,梦迢遥。

婺江、浮桥、桃花坞、八咏滩、白衣阁……一系列金华元素,我好奇地问:“这个作者是金华人吗?”

朋友接过书看了看,说:“是啊。方镛声,字伯英,出生于1915年,金东区赤松镇桥里方村人。”

朋友又说:“这首词,没有注明具体写作时间,但从‘劫后桃花坞’‘不堪家国破’两句,我猜是1942年后。当时作者可能在重庆(他在自序中说‘历经八年抗战……流徙于西南湘、贵、川、滇、黔诸省’),而他的家乡——金华,5月份被日寇侵占,所以特别想念家乡……”

爱写诗词的方镛声,

是我国光学仪器领域“元老级”人物

两人聊着,我又翻到一首《虞美人》:

更更数尽长街柝,又听吹晨角。乡思更比夜无边,竟尔恼人一夜不成眠。

声声如泣还如诉,点滴空阶雨。雨声不解解离情,兀自嘈嘈切切到天明。

好一首思乡词!把宋词那种柔婉深情、缠缠绵绵的韵味,拿捏得妥妥的,作者大概率是个诗词创作的高人,我说。

朋友哈哈一笑:“方镛声可不是一个职业诗人、词人。别看他这词写得比文人还文人,其实他是一个工程师,一个‘理工男’。”

朋友介绍,方镛声是一位工程师,从事光学仪器领域的研究、制造工作,而且是我国该领域的“元老”级人物。

抗战时,后方测水文、搞建设,急需精密仪器。为了打破洋仪器的垄断,1940年,方镛声和一帮技术骨干,参与水工仪器制造厂的核心技术工作。1941年,他们仿制美国普来斯旋杯流速仪成功,硬是造出中国第一批旋杯流速仪,解了水文测量的燃眉之急,还获得国家嘉奖。

这只是牛刀小试。真正的硬仗是制造精密光学水准仪——当时中国还是一片空白。1942年,方镛声他们就在重庆寸滩荒坡上,埋头搞研发。次年10月,终于解决“卡脖子”技术,成功制造国产第一台水准仪,精度相当于德国蔡司仪器厂的NIC式水准仪,结束我国全部依赖进口的历史,开辟了我国光学测量仪器制造产业的新天地。

紧接着,水平仪、平板仪、手水准、回声测深仪、悬移质采样器、旋杯流速仪、自记雨量计……各种水工和测量仪器,在他们团队手中像变魔术一样,连续试制成功,很多都是国内首创。

抗战胜利后,方镛声到达南京,参与筹建南京水工仪器厂(鼎鼎有名的南京测绘仪器厂的前身)。新中国成立后,作为高级工程师,他长期担负中国人民解放军1002厂的生产和科研领导工作,1956年加入中国共产党。原兵器工业部光学研究所高级工程师林友苞称“方君热心本身专业,数十年如一日”;原江苏省纺织工业厅总工程师陈汝铨夸赞他“毕生专攻光学测量仪器之研究、开发、生产工作,享有盛名,参与开创我国该项专业技术之先河,厥功甚伟”。

朋友的介绍引起我对这个“理工男”的兴趣。征得朋友的同意,我把《紫岩吟草》借来,摆在我的案头,细细慢读。

“理工男”笔下的1942年

1942年,日军为了摧毁浙江境内的机场并打通浙赣铁路,发动了浙赣战役。5月28日,金华沦陷。

当日寇的铁蹄踏碎八婺大地,身在后方的方镛声,用文字记录下那些令人心碎的日子,这就是《闻浙东告急 金华沦陷杂咏》:

浙东烽急羽书飞,战报传来感势危:

昨陷义亭犯曹宅,“金华情况不明”时。

果传倭骑躏金华,从此离人更破家。

万里河山同浩劫,苟安徒愧亦含牙。

寇骑南犯未兼旬,遽报前锋犯婺城。

五九家书前日到,还称乡井靖如恒。

兵燹千村尽废墟,流离骨肉究何如?

不知家宅成灰后,尚得余生团聚无。

故园东望隔天涯,兵火流离何处家。

梦寐难凭生与死,命如虫豸血如花。

家乡情景究如何,魂梦偏从劫后多。

悲喜吉凶终是幻,觉来清泪湿巾罗。

第一首像战地快报,记录的是金华沦陷前最后的混乱时刻。作者焦急地追踪着前线战况,昨天刚听说“义亭”陷落,“曹宅”被攻,铁蹄一步步逼近,最后传来“金华情况不明”的消息,让人心都揪起来了。这既是前线战局的实录,也是后方游子煎熬心情的写照。

第二首,又传来消息,日寇的铁蹄践踏了金华!家园彻底破碎了,万里河山一同遭受大劫难,我在后方苟且偷安,充满羞愧,强忍悲愤,咬紧牙关,无奈又无助。

第三首,就在前日,我刚收到5月9日寄出的家信,信里还说家乡平安无事,一片宁静。报平安的家书和家乡陷入敌手的消息紧接到达,一下天堂一下地狱,把战乱的残酷和人生的无常写得撕心裂肺。

第四首,家宅已成灰,亲人是否幸存,余生能否团聚?这是最朴素也最痛彻心扉的战争之问,道出了所有离乱人的心声。

第五首,向东遥望,故乡远在天边。人命在战乱中贱如虫蚁,鲜血却像花儿一样无谓地四处飞溅……写尽了作者心里日夜挂念亲人的煎熬。

第六首,老是做梦,都是战乱的噩梦!醒来时只发现冰凉的眼泪把枕巾打湿。这种循环往复的担忧、梦魇和清醒后的绝望,比直接的哭喊更显得压抑。

方镛声这组诗,是一个有血有肉的“理工男”,在家乡被日寇蹂躏之际,滴出来的心头血。这组诗是金华沦陷的血泪证词,更是千千万万战争受难者心灵的共鸣。

不仅有“柔婉深情”,

更有怒、喜、痛的极端情绪

读方镛声的诗,直觉他是个性情中人。他常将情绪入诗,“怒”得破口大骂,“喜”得拊掌雀跃,“痛”得肝肠寸断。

面对国土沦陷,部分官员及地方势力甘为汉奸,屈膝投敌,方镛声写下《感事》:

揖盗开门痛昔时,存亡今日果燃眉。

丧心媚敌封疆吏,屈膝求荣遗孽儿。

巢覆岂容完卵在,冠危终属沐猴嬉。

几人变节贻邦辱,读史长留百世嗤。

他在诗后自注:“自九一八事变丧失东北四省河山,政府倡言攘外必先安内,持不抵抗政策,旋引狼入室,华北沉沦,汉奸辈出,民族存亡,危在旦夕,千秋功罪,其谁证之!”

一般来说,诗歌讲究含蓄、委婉,但这首诗例外,“开门揖盗”“丧心媚敌”“屈膝求荣”“冠危沐猴”“遗孽儿”……骂人骂得那叫掷地有声,那叫痛快淋漓!

这是少见的一首“骂人诗”。

如果说《感事》里方镛声的“骂”是对汉奸的怒斥,那么《闻捷》喷涌而出的“喜”,则是对前线将士浴血奋战、初露胜利曙光的由衷振奋。不过,这份“喜”里,还裹着一份沉甸甸的“痛”:

鼓角烽尘彻四陲,神龙洒血斗倭魑。

扬威飞将征三岛,奋勇台庄歼二师。

马革裹尸归壮士,牛兵纵火跃轻骑。

道高行见群魔尽,破敌收京殆可期。

《闻捷》开篇就气势磅礴,氛围拉满,把中华儿女比作流血奋战的神龙,悲壮底色中透着不屈的豪气。紧接着,是两大捷报带来的狂喜:第一喜,“扬威飞将征三岛”,中国空军首次夜袭日本本土,撒下传单,这不仅是军事突破,更是精神上的振天一飞,大长国人志气!第二喜,“奋勇台庄歼二师”,台儿庄歼灭日军矶谷、板垣两个精锐师团,这可是抗战以来空前的硬仗大胜,被国人视为“胜利之契机”。然而,捷报声中也有“痛”的一幕:“马革裹尸归壮士”——张自忠将军壮烈殉国,遗体荣归。这不是单纯的悲伤,是痛惜,是敬仰,是化悲愤为力量的壮烈!最后,这交织着拊掌雀跃的“喜”与肝肠寸断的“痛”,凝结成钢铁般的信念:“道高行见群魔尽,破敌收京殆可期”——正义必胜,驱除日寇,收复河山,指日可待!

尾声

合上这本《紫岩吟草》,我不禁深深感叹,方镛声的这些抗战诗词,不是文人案头的风雅点缀,而是一个“理工男”在国破家亡之际,用血泪和赤诚记录的离乱之苦、家国之恨、将士之勇与胜利之望。这份沉甸甸的记忆,自有其穿越时光的力量。

这力量,甚至在一个尘封的手抄本上得到印证。据本书后记介绍:上世纪40年代在重庆时,方镛声为这些抗战诗词自订一册《敝帚诗词稿》。这本凝聚心血的小册子,在“特殊时期”被抄走了。家人都以为这种“不值钱”的手抄本,肯定和其他东西一样,丢了就再也找不回来。谁能想到,多年后竟有奇迹发生。原来,当年参与处理抄家物品的一个年轻人,读着这些诗,越读越喜欢,心里实在舍不得,就偷偷把它藏了起来。后来他工作调动远赴外地,直到过了好多年,趁着出差的机会,专程回来奉还原物,这才使这个故事有了戏剧般的结尾。

一本抗战诗词的手抄本,在动荡岁月里失而复得。失,是因为有人爱其文采,不忍其湮灭;得,是因为文字本身的生命力,能够深入骨髓。方镛声的抗战诗词,无论是记日寇的进犯,还是写思乡的柔肠、骂汉奸的怒火,都透着“理工男”那份特有的真性情,它们值得被阅读,被记忆。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。