2025-08-16 09:50:35

来源: 无

一

第一次知道安江,是2019年6月19日,我随时任金华市科协主席汪希燕赴湖南长沙,第一次采访“杂交水稻之父”袁隆平。汽车一驶入长沙,袁隆平的元素随处可见:以袁隆平名字命名的城市大道;形态各异、惟妙惟肖的雕塑;甚至市中心酒店,也要想方设法和袁隆平攀上关系,有在大堂醒目位置,设院士展览和硕大的稻谷,更有直接就把酒店取名为“中国杂交水稻国际大厦”……

袁隆平时任国家杂交水稻工程技术研究中心暨湖南杂交水稻研究中心主任。国家杂交水稻工程技术研究中心内设有杂交水稻展览馆,详细介绍了杂交水稻研究的发展历程、主要成就,其中提及杂交水稻发源地就在安江。

安江?虽然当时对它的具体方位一头雾水,但我记住了它。

此次随全国百名文化记者赴湖南怀化采访,看到行程安排有安江,似乎冥冥中注定的缘分,感觉和六年前电光石火间连上了线——哈哈,终于溯了“稻”源。

当天,行程紧,主办方安排车览安江农校纪念园。

这可是杂交水稻发源地,车览怎么看得过瘾?

当晚入住的酒店距安江农校纪念园一公里左右,我找到工作人员,希望能帮忙联系,让我晚上进园再看一眼。

工作人员很热心,联系后表示,安江农校纪念园晚上不对外开放。

我悻悻然,晚饭也吃得寡然。当时,心里就打定主意,哪怕碰壁,也要再去试试。

晚饭后,朝安江农校纪念园方向散步。途中,遇到深圳特区报同行尹春芳,她有着山东姑娘的耿直和爽朗,听说我有意探访安江农校纪念园,马上爽快地说:“走,一起去。”

由老旧厂房改建而成的易烊千玺粉丝公益图书馆书香四溢,沈从文笔下的沅江一如从前“两岸全是青色,河水清明如玉”;稻源路、稻香居民宿……随处可见的稻元素寄托了安江人对袁隆平的无尽思念,一路走,一路看,安江的旖旎风光,颠覆了对湘西的想象,仿佛从《湘行散记》里跳出来,铺展成眼前的现代、宁静的美。踏着绿树环绕的游步道、吹着凉爽怡人的江风,我和尹春芳感慨:“其实,生活在这样的小城也挺好。”

一路说笑,很快到达安江农校纪念园。保安大哥朴实、敬业,尽管好话说尽,就是不放我们进去,说得请示领导。一番交涉,许是为我们诚意所感动,终于同意破例让我们进园。

我一路雀跃,像捡到了宝似的。袁隆平在这里生活与奋斗了37年,我走过的每一条路,吹过的每一缕风,看过的每一片风景,都充盈了袁隆平的智慧与汗水。

二

安江农校坐落于雪峰山之下,中国抗日战争时期正面战场的最后一次会战——雪峰山会战,也叫湘西会战,主战场就在距安江农校不远的雪峰山东麓。这是中国抗日正面战场的转折点,史学家称这是最解气的一场战役,又称“对日最后一枪”。战争起于1945年4月9日,止于6月7日。双方参战总兵力28万余人,战线长达200余公里。近两个月里,10万日军和中国军队进行了强对强、硬碰硬的拼死较量,最终日军兵败如山倒。这一仗以后,连好胜且从不服输的日本,也承认了自己的失利。也就是在这一战结束后,日军在芷江签订了受降协议。因此,雪峰山也被喻为中国抗日战争不失之街亭、不弯之脊梁、不倒之长城。

很少有人知道,荡气回肠的雪峰山会战的指挥部就设在安江农校,校园内醒目的美式建筑红房子,就是雪峰山会战时王耀武将军的中美联合作战指挥所,保存完好。当时的战地医院也设在这里,救治了数以万计的抗战英雄。最为别致的是校园里至今悬挂着炸弹钟。这可不是普通的校钟,而是用雪峰山会战期间日本侵略者投放到安江的航空炸弹弹头制成的钟,几十年来,一直用作学校的作息钟,警示后人“牢记历史,勿忘国耻”。

我上前敲了敲,钟声悠远,跨越时空。当年,袁隆平也是在这样的钟声里埋首教学,并发现了那株“鹤立鸡群”的天然杂交稻,开启了他杂交水稻的科研人生。

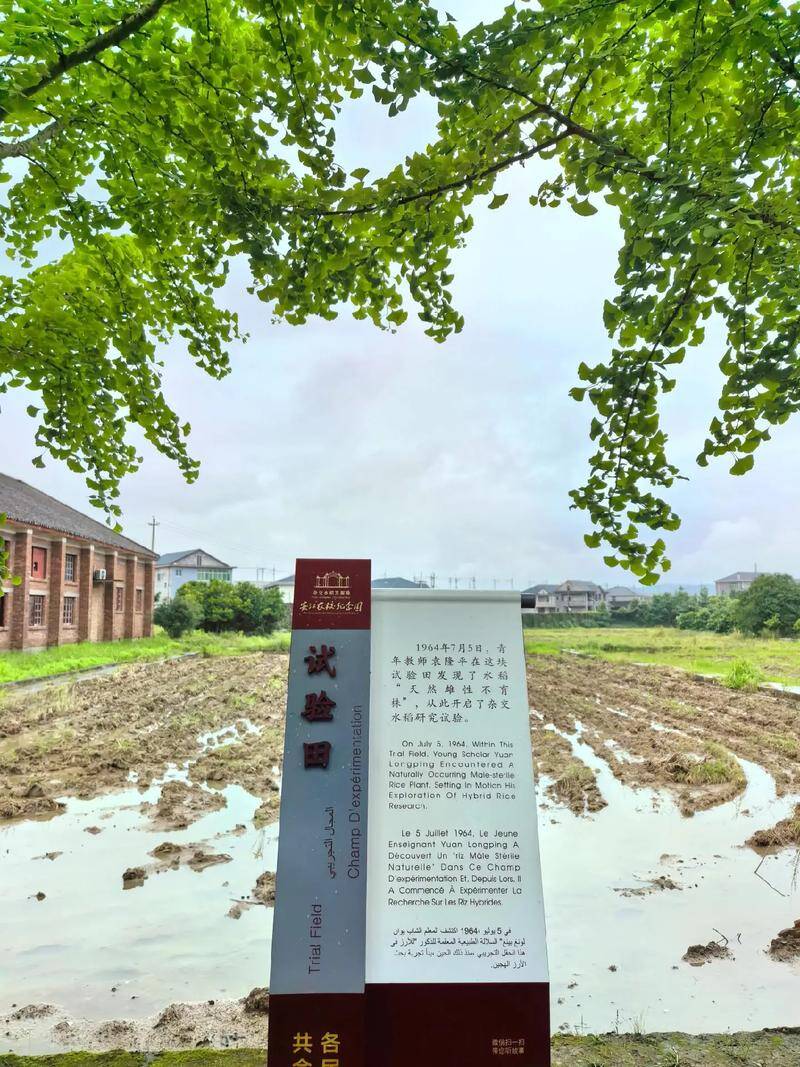

1961年7月,袁隆平就在眼前的大垄试验田发现了一株形态特优的水稻,在田间仿佛鹤立鸡群一般,比其他水稻高出许多。袁隆平数了数,一穗就有230粒,而且粒粒饱满。经过反复探索,袁隆平断定它是一株天然杂交稻,也正是这一株天然杂交稻的发现,激发他研究杂交水稻的灵感。安江农校是袁隆平梦想起航的地方,也是杂交水稻的“稻”源,从这里发源并走向世界。

试验田的禾苗一如既往郁郁葱葱、拔节生长,我很恍惚。想起第一次采访袁隆平时,与国家杂交水稻工程技术研究中心一条马路之隔,也是一片生机勃勃的稻田。

我问:“现在还下田吗?”

袁隆平笑着点头:“下田。这是我的终身职业。”

斯人远去,言犹在耳,无尽缅怀。

古木参天,绿树成荫,民国风的教学楼黑板上用粉笔写的大字清晰如昨:“准时上课 禁止喧哗”。它们和纪念园广场正中央竖立袁隆平生前题写的“愿天下人都有饱饭吃”“一粒种子改变世界”碑刻遥相呼应,胸怀天下,铿锵有力。

袁隆平旧居极其简朴,一间平房,前半部分办公,后半部分作卧室,无一件多余的家具。三个儿子均出生于此,名字的最后一字分别为“安”“江”“阳”,反映了袁隆平对黔阳安江的深厚感情。

旧居通往大路的石阶中间有一条窄窄的水泥路,当地人亲切地称它为“袁隆平路”。当年,袁隆平为了争分夺秒赶时间,来回都骑自行车,石阶碍事,他就想办法做了这条路。

这条不起眼的小路,和袁隆平淡泊名利、风清气正的家风家教,格外让人印象深刻。

袁隆平兴趣广泛,多才多艺,除了会拉小提琴,还是游泳健将,高中时百米自由泳获汉口市第一、湖北省第二的好成绩,大二时参加川东运动会(相当于西南片区的运动会)获得百米自由泳第四名,差点被国家选去当游泳运动员。

大学时期,袁隆平报名参加空军,经过了36项严格的考核成为西南农学院的八名空军之一。戴着大红花,背着行囊出发前收到国家下文,说国家培养一名大学生不容易,袁隆平他们又是新中国成立的首批大学生,祖国的建设更需要他们,所以决定把大学生全部退回,继续留校学习……

一次又一次的阴差阳错,成就了“杂交水稻之父”。

三

金华距安江近千公里,山水相隔,路途遥遥,却“稻”缘悠长。

袁隆平和金华的缘分始于上世纪80年代,曾6次来金华,感情颇深。

如今声名鹊起的上山文化得名于金华浦江上山遗址,是长江下游及东南沿海地区最久远的新石器文化,距今约11000年至8600年。上山遗址发现的万年稻米,不仅在中国,在世界上都是人类最早,确定无疑的栽培稻的开始。2020年4月9日,袁隆平欣然提笔为上山遗址写下八个大字:“万年上山 世界稻源”。

巧的是,与安江农校纪念园隔江相望的怀化洪江高庙遗址也出土了稻谷遗存,经碳十四测年,距今已有7400多年的历史。在高庙遗址采访期间,我还意外地在展厅播放的视频里“见”到了上山文化主要发现者、浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平……

袁隆平的“禾下乘凉梦”尽人皆知。我第一次采访袁隆平时,问起“禾下乘凉梦”的进展,袁隆平的话匣一下子打开了:“中心第一大任务是向1200公斤超高产冲刺;第二是搞海水稻,耐盐碱稻。全国盐碱田10亿亩,也能够种水稻1亿亩以上……”

袁隆平滔滔不绝。突然,他像想起什么,问:“金华也有超级稻吗?”

“有!”我和在场的金华一行异口同声。

我的职业生涯因为有两次面对面采访袁隆平的机会,而感到格外自豪。

第二次采访,是2020年10月21日,我随“时代楷模”,时任金华市浦江县委常委、宣传部部长徐利民和蒋乐平一起赴长沙拜访袁隆平。当时,正是稻谷成熟的季节。浦江上山遗址周围种植的袁隆平“湘两优900”超级稻长势喜人。

德高望重的袁隆平颇为平易近人。一行人刚一落座,他就招呼“快给客人拿矿泉水”。“湘两优900”是袁隆平团队选育的籼型两系超级杂交稻组合,当年在金华新增万亩,浦江是重要栽种地之一,光上山遗址周围就栽种了300亩。

袁隆平时时不忘他的超级稻,听到这一好消息,当场许下承诺:“亩产1000公斤百亩片,我来看!”

可惜,天不遂人愿,半年后,2021年5月22日,袁隆平因病医治无效,与世长辞,享年91岁,他与金华的约定成绝唱;而徐利民在一年后,2022年9月20日也因病去世,生命永远定格在52岁……

安江探“稻”,头头是“稻”。中华稻作文明的绚烂之花千里相牵,考古证明,浦江上山遗址出土的万年水稻出现的驯化特征,与袁隆平在安江农校发现的天然杂交稻,并进行驯化的科学探索精神一脉相承;袁隆平生前时时处处践行“人就像种子,要做一粒好种子”,徐利民生前也经常用种子作比,勉励自己和他人要心怀种子的信念,把根牢牢地扎在泥土里,一心为民,干好事业……

稻作文明亘古常新,照亮了历史星空。一代又一代潜心钻研、孜孜以求的科学家、泥土干部薪火相传,一粒粒好种子,把自己种在了安江,种在了金华,种在了祖国四面八方,种在了我们的心里!

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。