2025-08-19 06:43:04

来源: 无

86年弹指一挥间,现仍健在的英士大学校友屈指可数。

金华有英士大学百岁校友、著名儿童文学理论家蒋风,巧的是,金华的近邻,丽水市云和县也有英士大学百岁校友,他叫张乃民,云和县水利局离休干部,1923年出生,今年已103岁高龄。

在金华毕业、在金华改名、在金华从军……张乃民的英士大学烽火记忆,和金华紧紧联系在一起。

前不久上门采访,听说我们专程从金华赶去,张乃民非常激动,非要记者一行挨个在他的笔记本上写下名字和联系电话。老人除了听力不是很好外,精神矍铄、红光满面,记忆力惊人。自2011年以来,他陆续编写了7册书籍,其中《浮生实录》《盛世圆梦》等回忆录,详细描写了其跌宕起伏的百岁人生,英士大学为期三年的求学生涯,更成为他引以为傲的人生高光时刻。这段硝烟中的激情岁月,在反复回忆、讲述中,闪亮如昨。

日机轰炸声中,弦歌不辍

张乃民出生于云和县石浦村一种田大户,父亲和伯父都是种田能手。父亲虽然只读过半年私塾,但很好学,农闲时背古书,这在潜移默化中影响了张乃民,从小他读书就非常努力。

张乃民的中学时代是在抗战的艰苦斗争中度过的。

沪杭沦陷后,浙江省会机关学校纷纷南迁山区县,杭州市私立树范中学迁至永康县麻车头村(校本部)及龙泉县城镇(分部)。迁到龙泉的还有浙江大学的一部分,即浙江大学龙泉分校。当时,龙泉很热闹,是浙江省未被敌人占领、全国抗日前线后方的五个山区县之一。

1939年,17岁的张乃民考入树范中学龙泉分部就读,编为春季一年级甲班。

张乃民

“全校抗日救国求学情绪很高,门房吹军号上下课。大家高唱抗战歌曲,反对日本帝国主义侵略,经常上街宣传,有时晚上还要演习夜行军。”张乃民回忆,学校教学严格规整,校址在龙泉城镇东部的孔庙。他在班里年龄不算大,成绩却稳居前列。

其间,张乃民亲历日军飞机轰炸龙泉县城。1941年春,一天接近中午时分,龙泉县城空袭警报响起,学校组织学生躲进大操场边的防空壕里。

“顷刻间,听到飞机的声音由远而近,我们都不敢说话,更不敢动。不一会儿,只听得一阵连续的爆炸声,好像就在身边。敌机去后,我们才敢回校。”张乃民说,事后了解,日本飞机投下的这批炸弹大部分落在城东的农田里,距学校师生躲避的地方不到200米,好险!少数炸弹落在城内,有房子被炸毁,有人员被炸伤炸死,日军暴行罄竹难书。

毕业考试结束,学校将三年六个学期的成绩与毕业考试成绩按一定比例计算,张榜公布时,张乃民的成绩是85.7分,名列全班46人甲等第一名。学校把一张大红毕业喜报由门房从龙泉送到石浦,贴在张家大院中堂右壁上,轰动一时。

1942年2月,张乃民顺利考入浙江省立临时联合高级中学(简称联高),校址在碧湖。碧湖是抗日战争时期浙江省的教育中心,这所学校也是抗战初期由杭州、嘉兴、湖州的中学迁来莲湖联合建成的,同时建校的还有联师、联初。

1942年5月,日军发动浙赣战役,派出大量飞机轰炸浙南后方,丽水、碧湖、云和成为敌机空袭重点。学校的课程一般都安排在上午9时以前、下午4时以后,白天则分散到野外自学。在这样艰苦的条件下,老师谆谆教诲,学生孜孜学习,弦歌不辍,实属不易。

“三迁”就读英士大学

张乃民使用的自制教具

“古有‘孟母三迁’,其目的是为了自己的儿子有一个良好的学习环境,是主动的、自觉的;我就读的英士大学也有‘三迁’,这可是被迫的、无奈的。”张乃民至今仍对英士大学的历史如数家珍,“三迁”印象尤其深刻:

英士大学自1939年秋创办后,设医、农、工三个学院,校本部设在省立处州中学旧址,由浙江省教育厅厅长许绍棣为主任委员。以后又增设财政、行政、合作等专修科,分散办学,条件艰苦。1942年夏,丽水沦陷前,英士大学迁往云和以及泰顺县的司前、里光、百丈口等村镇继续办学,这是第一迁;

1943年,英士大学改省立为国立,以原上海暨南大学总务长、东阳籍学者杜佐周为首任校长,原属东南联合大学的工学院划出另成立国立北洋工学院,由原任英大教务长的陈荩民担任院长,以纪念原在天津的老牌大学——北洋大学。调整后的国立英士大学有法、医、农三个学院,停办了专修科。1945年8月,抗战胜利,学校迁到温州,这是第二迁;

渐渐地,英士大学在浙南名气越来越大。新校址从吴兴、湖州、上海、杭州、金华、温州等处经过多方争论,最后选定金华,1946年秋动迁,这是第三迁。

1944年冬,读完两年半高中的张乃民毕业后,因发妻王竹鹤染侵华日军细菌战鼠疫而亡,悲痛万分,到县城同学家散心,刚好碰上国立北洋工学院在云和招收春季班学生。本来只招秋季班的,这次是特招。同学劝他去考一下,初中、高中时就对文科较有兴趣的他,本来有意报考法学院法律系。受同学鼓励,张乃民抱着试试看的心情应考,没想到一考即中。

张乃民就读英士大学赶上了“三迁”。1945年春,张乃民进入北洋工学院土木工程系春一班时,校址在泰顺县境内的百丈口镇。从云和过去要翻山越岭走路2天,计100余公里。

同年秋,抗日战争取得胜利,北洋工学院迁到温州市三角门,校舍借用旧公房。与此同时,国立英士大学也由泰顺县司前、里光等地迁来温州。北洋工学院奉命并入英士大学成为英大工学院。原英大的法学院、农学院在温州招生,张乃民很想转入法律系,因法律系无春季班,只好作罢。

1946年秋,英士大学法、工、农三学院迁到金华。此时,北洋大学在天津复校,按照规定,凡在浙江的原北洋工学院学生可以转入该校。北洋大学是一个老牌大学,它的工科非常有名。张乃民准备行装,启程赴沪,不巧,由沪到津的轮船已开出。当时津沪铁路由于抗日战事影响,尚未修复,无法由陆路到天津。开学日期临近,张乃民转到南京瞻仰中山陵后即回金华仍然就读英大工学院。

张乃民就此和金华结下了深厚的缘分。

见证了英士大学

在金华三年的聚和散

英士大学在金华三年,设农、工、法和文理4个学院18个系,为全国36所国立大学之一。张乃民四年多的大学生涯,除了百丈口半年、温州一年外,其余三年均是在金华度过的,见证了英士大学在金华三年的聚和散。

张乃民在其回忆录《浮生实录》中写道:“校舍均借用公房,工学院设在城东婺江边的一处日军遗留的旧兵营、监舍。校长何炳松,接事不久即去世,由汤吉禾、邓传楷先后接任……1947年夏,蒋管区大学生开展‘反饥饿、反内战’运动,学校经常停课。此时,家人催我回家结婚,未参加该年学期考试,从春季班降一学期到秋季班……我们这一年级的应届毕业班学生刚好完成四年学业达到毕业条件,学校给我们提前发放‘国立英士大学临时毕业证书’……4月26日离校回家……解放后,根据人民政府的统一部署,英士大学并入浙江大学,原英大工学院成为浙大工学院。”

张乃民回忆,当时物价飞涨,生活艰苦,学习紧张。工科课本均采用老同学使用过的英文原版的旧本子,无中译版的新课本。土木工程系课程范围很广,包括测量、地质、公路、铁道、建筑、水利、水电以及工程设计等,教学条件虽差,但教授教学认真负责,学生勤奋攻读,学风很好。

兰溪籍著名数学家王元也在英士大学求过学,生前曾撰文回忆:“父亲很希望我能学习自然科学,尤其是数学,但我的想法不一样。那时数学是一冷门,学数学的人不易找工作,所以我想学工,毕业后出路会好一点。又考虑到数学其他4所大学也都是名校,我报考的是电机系与化工系。没想到,我只考取英大与安大……数学系成了唯一的去处,于是我就这样进入了英大数学系,没想到数学竟成了我的终身职业。1948年秋,我进了金华英士大学数学系。我感到很失望,没有正规的校舍,亦无甚图书设备……不到半年,解放军就渡江了……金华解放后,好运气来了。英士大学理工科学生全部被并入南方最高学府之一的浙江大学继续就读。”

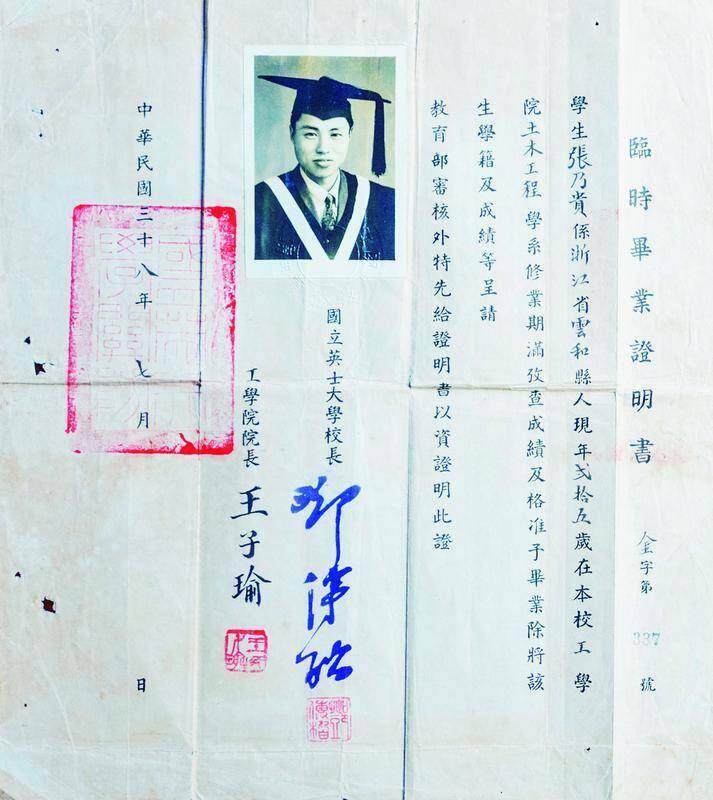

金华三年求学,同样给张乃民带来了好运。记者看到,张乃民保存完好的在学证明书、毕业证书均发于金华,其中,毕业证书还标有“金字第337号”。毕业照、毕业合影,也均拍摄于金华。记者一行夸奖张乃民戴着学士帽的毕业照好帅,张乃民笑了笑,说:“金华的摄影技术好。”

张乃民的毕业证书

英士大学走完10年办学的坎坷历程,张乃民亲眼见证了英士大学在金华三年的聚和散。

1949年5月7日,金华解放。当天,中国人民解放军二野三兵团十一军三十三师接管英士大学所属各学院。6月6日,金华市军事管制委员会决定对英士大学实行军管。7月19日,宣布著名教育家、经济学家严仁赓为接管国立英士大学并入浙大的接管组长。同月,军管会报经上级批准撤销英士大学,成立由金华市军管会主任张雄兼主委的英大善后处理委员会。

英士大学撤销后,原有设备、图书、仪器、人员档案、学籍资料等都由浙大接管,其中部分图书和仪器设备由浙大转赠浙江省立杭州高级工业职业学校,工、农学院全系和文理学院的数学、物理、中文系并入浙江大学,法学院各系和文理学院的历史系发给肄业证书,由学生自行转学,其中部分学生转入复旦大学。教职员工除26人转入浙江大学外,多数被遣散;并入浙大的学生118人,自行转学的学生43人。其余学生绝大部分参军、参干。其中中华人民共和国成立前投奔解放区和参加浙东、浙南游击队的100余人,中华人民共和国成立初参加军大三分校随同进军西南的200余人,参加华东各省革命大学和应征支援东北建设的约300人,合计达600人以上;少数学生去了台湾。

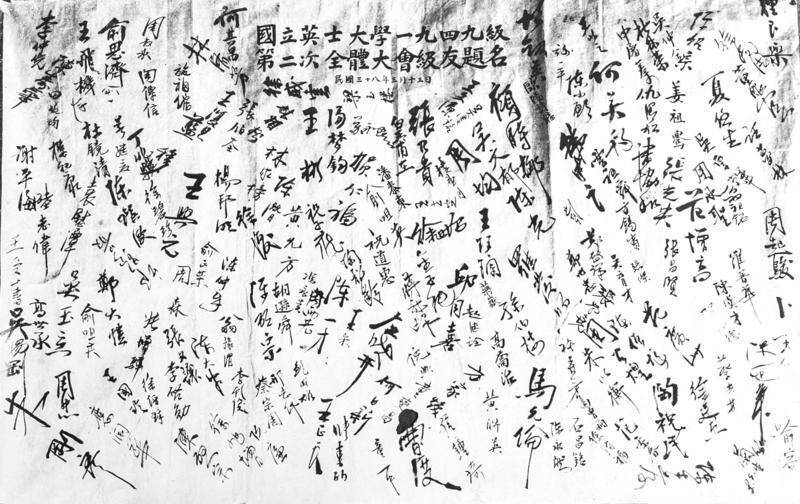

张乃民珍藏的校友题名

英士大学两位百岁校友

隔屏互致问候

在众多从军的大学毕业生中,张乃民的经历颇为典型。

1949年5月11日,已经回到云和家中的张乃民听说金华正在招考军大学员,他特别心动,第二天就动身来到金华,在金华碰到了许多英大同学也来报考军大。考虑到自己一直沿用的谱名张乃贵太俗气,在金华持英士大学毕业证书报考军大时,根据孟子“民为贵”的用意,改名张乃民,并特别写了改名的文字报告上交。

虽然毕业,但张乃民与金华的缘分仍在继续。

张乃民再次一考即中,当年同时考入军大的英大同学有百余人。学校的全称是中国人民解放军第二野战军军事政治大学第三分校,简称二野军大三分校,隶属三兵团司令部。在金华学习一个月,学校迁驻安徽芜湖。此后,张乃民进军大西南,辗转于秀山、重庆、甘孜、雅安一带,先后任第六步兵学校、第二政治干部学校、第一文化师范学校教员、文化主任教员等职。1955年复员回家乡云和参加水利建设,直至1987年离休。

采访最感人的是,蒋风和张乃民隔着记者的手机屏幕互致问候。

“金华日报记者来家里采访,我就想到了你,向你问好!”张乃民情不自禁地扬起手,急切地问,“怎么看不到啊?”

记者和他解释是电话,他连声“哦”,仍不忘向蒋风问好。

“你好!你好!”蒋风也在电话里一叠声地回应。

英士大学牵起金华和云和的百岁缘分,在这个蝉鸣声声的夏天,格外温暖而美好。

看桥上流水瞅着你掠过笑影而去/百转千回都不要/你说一句话语/俯视流水去百丈/回头忘了问她/你去了回不回来/再远望那边/流水流着嬉笑/流去那岸边一树桃花

这首题为《回澜桥上》的小诗,蒋风写于1944年,当年他在泰顺县司前乡的英士大学农学院求学。他比张乃民的“三迁”更胜一筹,在英士大学上了四年学,换了四个地方。

英士大学前后十年,历史虽然短暂,但发展很快,从最初只有100多名学生的省立大学,到搬迁至金华时,已发展成为一所拥有4个学院、5个专修科、学生数十倍于初建之规模的国立大学。据不完全统计,先后在英士大学求学的学生超过2500人。

百岁回望,回澜桥上、婺江之畔、三岩寺中……86年后,依然回荡着英士大学百转千回的琅琅书声和玲珑笑影……

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。