2025-08-22 12:19:47

来源: 无

我们去采访那天,99岁的王云苏老人一早就起床了,坐在书桌前开始抄笔记。笔记题为:《投考东南联大艺术系及英士大学艺术专修科》。这是其先生、已故画家施明德的回忆文章,早年间写在学生用的练习本上,有些字迹已经漫漶不清。她担心我们无从辨认,拿起笔认认真真地抄写一遍。

两人相识于施明德在金华就读英士大学期间,此后结婚生子,同甘共苦70多年,直至2022年,108岁的施明德走完人生路。

施明德做了一辈子的美术教育,画了一辈子的画。他画故乡山水,画名山大川,也画胸中丘壑。

他画山水并且真正爱山水。这是我读他的投考回忆录最深切感受。山河破碎之时,几个从沦陷区出来的青年,向往着自由的空气,向往着大学,向往着艺术,翻山越岭,走上漫漫求学路。日行百里没有言苦,麻袋当被没有言苦,一路上,震撼着他们心灵的,正是黄宾虹的那句感慨:“中华大地,无山不美,无水不秀。”

且让我们从当年留下的一幅幅画作开始,重读施明德的“上学记”。

漫漫三年投考路

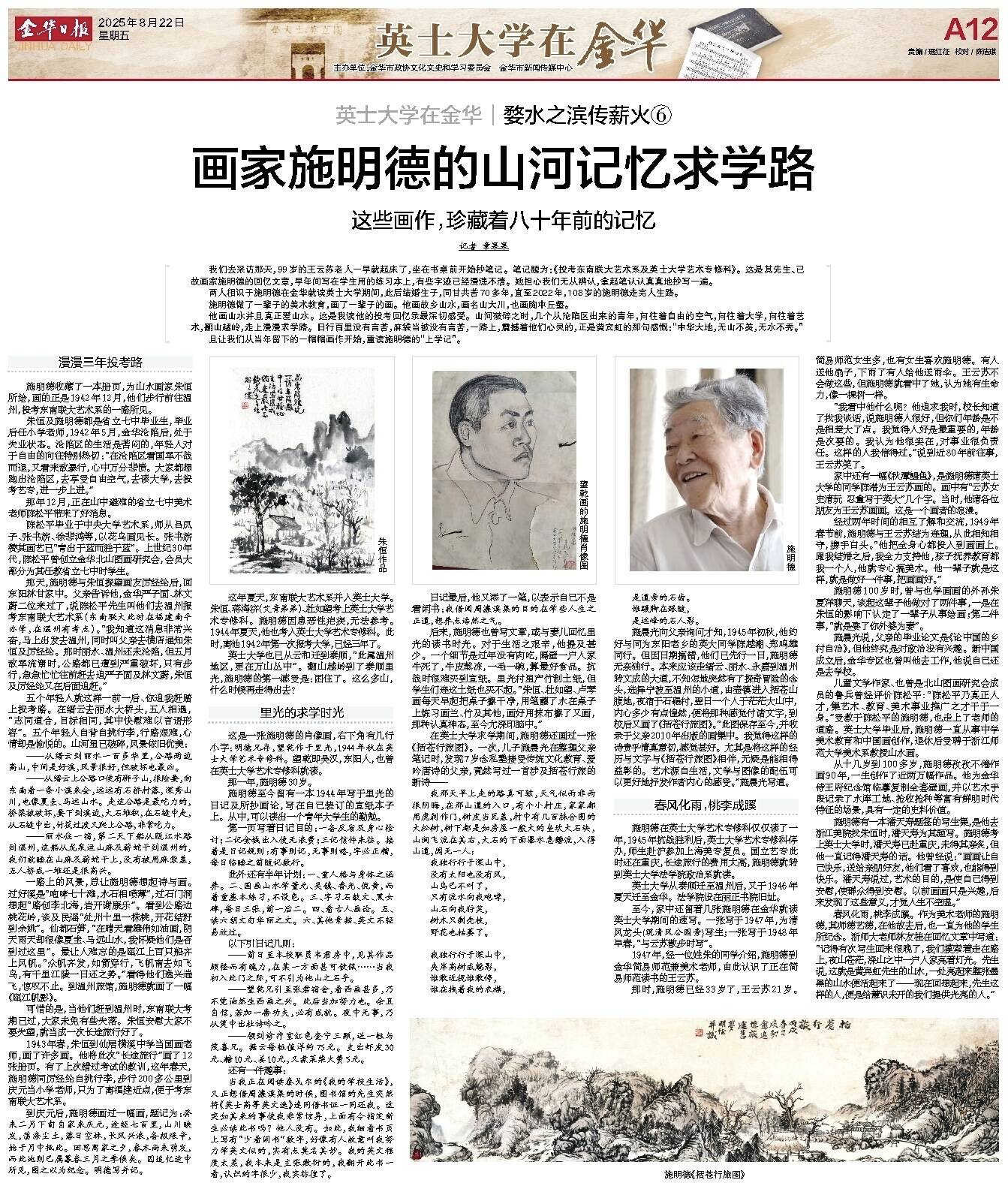

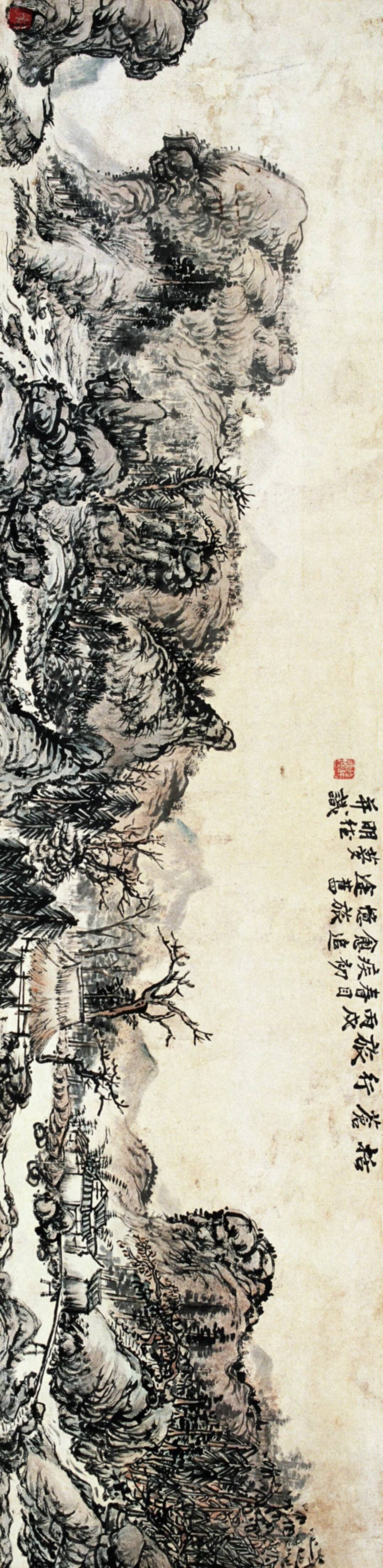

施明德收藏了一本册页,为山水画家朱恒所绘,画的正是1942年12月,他们步行前往温州,投考东南联大艺术系的一路所见。

朱恒及施明德都是省立七中毕业生,毕业后任小学老师,1942年5月,金华沦陷后,处于失业状态。沦陷区的生活是苦闷的,年轻人对于自由的向往特别热切:“在沦陷区看国军不战而退,又看来敌暴行,心中万分悲愤。大家都想跑出沦陷区,去享受自由空气,去读大学,去投考艺专,进一步上进。”

那年12月,正在山中避难的省立七中美术老师陈松平带来了好消息。

陈松平毕业于中央大学艺术系,师从吕凤子、张书旂、徐悲鸿等,以花鸟画见长。张书旂赞其画艺已“青出于蓝而胜于蓝”。上世纪30年代,陈松平曾创立金华北山图画研究会,会员大部分为其任教省立七中时学生。

那天,施明德与朱恒探望画友厉经纶后,回东阳林甘家中。父亲告诉他,金华严子固、林文蔚二位来过了,说陈松平先生叫他们去温州报考东南联大艺术系(东南联大此时在福建南平办学,在温州有考点)。“我知道这消息非常兴奋,马上出发去温州,同时叫父亲去横店通知朱恒及厉经纶。那时丽水、温州还未沦陷,但五月敌军流窜时,公路都已遭到严重破坏,只有步行,急急忙忙往前赶去追严子固及林文蔚,朱恒及厉经纶又在后面追赶。”

五个年轻人就这样一前一后、你追我赶踏上投考路。在缙云去丽水大桥头,五人相遇,“志同道合,目标相同,其中快慰难以言语形容”。五个年轻人自背自挑行李,行路艰难,心情却是愉悦的。山河虽已破碎,风景依旧优美:

——从缙云到丽水一百多华里,公路两边高山,中间是好溪,风景很好,但破坏也最凶。

——从缙云上公路口便有狮子山,很险要,向东南看一条小溪来会,远远有石桥村落,深秀山川,也像夏圭、马远山水。走这公路是最吃力的,桥梁被破坏,要下到溪边,大石堆积,在石缝中走,从石缝中出,竹筏过渡又爬上公路,非常吃力。

——丽水住一宿,第二天下船从瓯江水路到温州,这船从龙泉运山麻及蕲蛇干到温州的,我们就睡在山麻及蕲蛇干上,没有被用麻袋盖,五人挤成一堆还是很高兴。

青年施明德

一路上的风景,总让施明德想起诗与画。过好溪是“咆哮七十滩,水石相喷薄”,过石门洞想起“路创李北海,岩开谢康乐”。看到公路边桃花岭,谈及民谣“处州十里一株桃,开花结籽到余姚”。仙都石笋,“在晴天看雄伟如油画,阴天雨天却很像夏圭、马远山水,我怀疑他们是否到过这里”。最让人难忘的是瓯江上百只船齐上风帆。“众帆齐发,如箭穿行,飞帆南去如飞鸟,有千里江陵一日还之势。”看得他们逸兴遄飞,惊叹不止。到温州旅馆,施明德就画了一幅《瓯江帆影》。

可惜的是,当他们赶到温州时,东南联大考期已过,大家未免有些失落。朱恒安慰大家不要失望,就当成一次长途旅行好了。

朱恒画作

1943年春,朱恒到仙居横溪中学当国画老师,画了许多画。他将此次“长途旅行”画了12张册页。有了上次错过考试的教训,这年春天,施明德同厉经纶自挑行李,步行200多公里到庆元当小学老师,只为了离福建近点,便于考东南联大艺术系。

到庆元后,施明德画过一幅画,题记为:癸未二月下旬自家来庆元,途经七百里,山川映发,荡涤尘土,落日空林,长风兴浪,备极艰辛,始于月中抵此。回思离家之夕,春木尚未萌发,而此地则已属暮春三月之季候矣。因追忆途中所见,图之以为纪念。明德写并记。

这年夏天,东南联大艺术系并入英士大学。朱恒、蒋海济(艾青弟弟)、杜如望考上英士大学艺术专修科。施明德因患恶性疟疾,无法参考。1944年夏天,他也考入英士大学艺术专修科。此时,离他1942年第一次报考大学,已经三年了。

英士大学也已从云和迁到泰顺,“此属温州地区,更在万山丛中”。翻山越岭到了泰顺里光,施明德的第一感受是:困住了。这么多山,什么时候再走得出去?

里光的求学时光

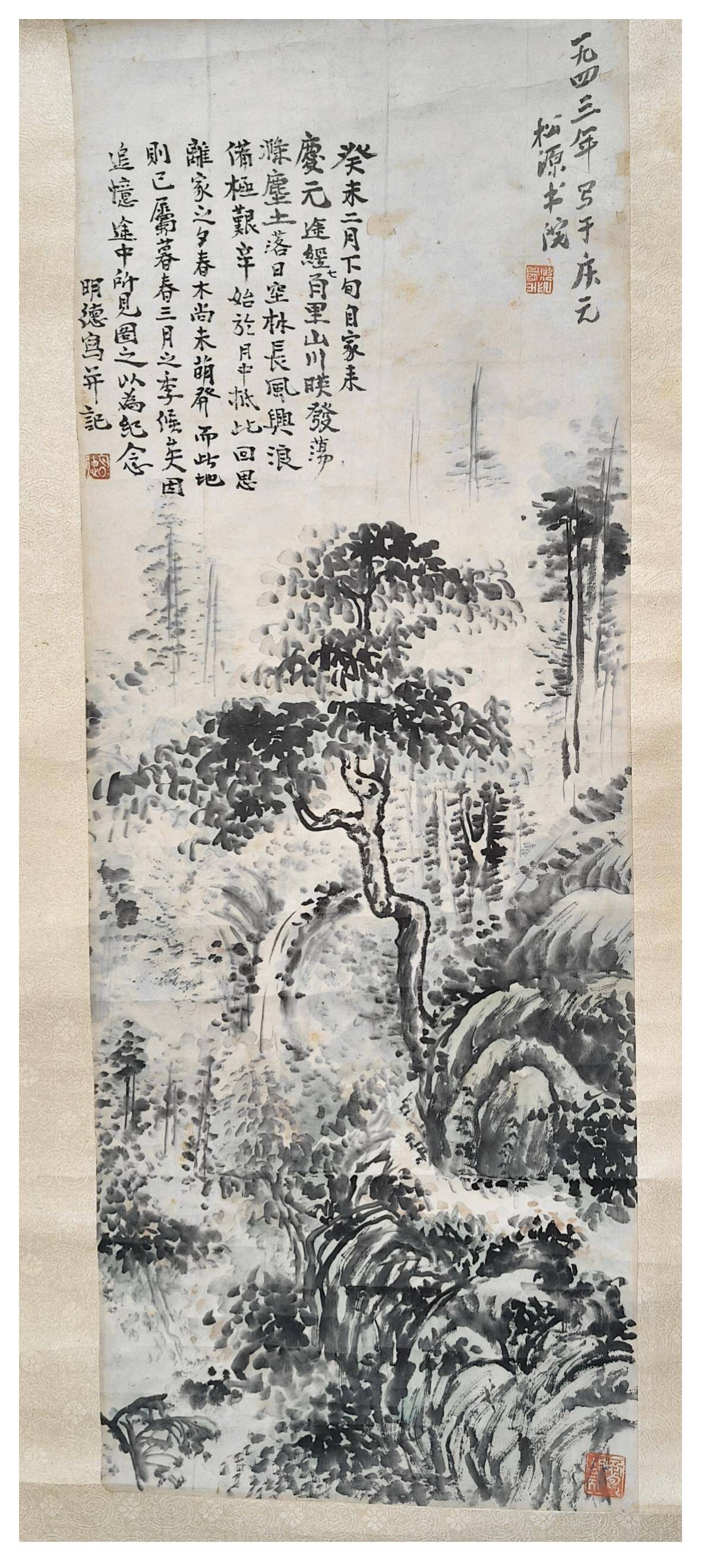

这是一张施明德的肖像画,右下角有几行小字:明德兄存,望乾作于里光,1944年秋在英士大学艺术专修科。望乾即吴汉,东阳人,也曾在英士大学艺术专修科就读。

那一年,施明德30岁。

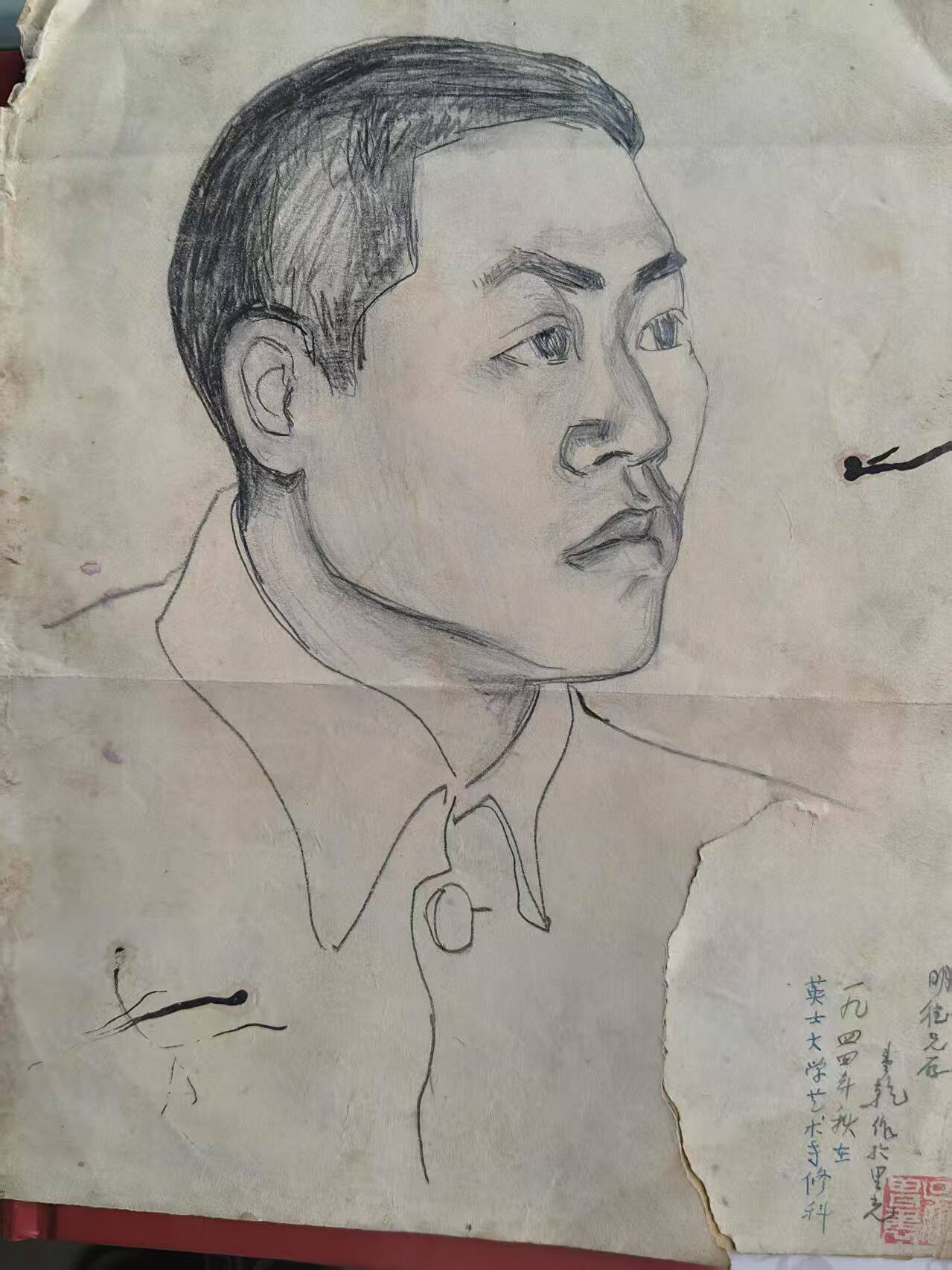

施明德至今留有一本1944年写于里光的日记及所抄画论,写在自己装订的宣纸本子上。从中,可以读出一个青年大学生的勤勉。

第一页写着日记目的:一备反省及身心检讨;二记金钱出入使无浪费;三记信件来往。接着是日记规则:有事则记,无事则略,字必正楷,每日临睡之前随记数行。

此外还有半年计划:一重人格与身体之涵养。二、国画山水学董元、吴镇、香光、倪黄,而着重基本练习,不设色。三、字习石鼓文、黑女碑,每日三张,前一后二。四、看古人画论。五、读六朝文句华丽之文。六、其他素描、英文不轻易放过。

以下引日记几则:

——前日至本校职员韦君房中,见其作品颇怪而有魄力,在某一方面甚可钦佩……当我初入此门之际,可不引为他山之石乎。

——望乾兄引至张君宿舍,看西画甚多,乃不觉油然生西画之兴。此后当加努力也。余且自信,若加一番功夫,必有成就。夜中无事,乃从筴中出杜诗吟之。

——领到诊疗室红色奎宁三颗,送一粒与茂喜兄。据云每粒值洋约75元。支出虾皮30元、糖10元、姜10元,又煮菜柴火费5元。

还有一件趣事:

当我正在阅读泰戈尔的《我的学校生活》,又正想借周濂溪集的时候,图书馆的先生突然将《英士高等英文选》连同借书证一同还我。这突如其来的事使我非常惊异,上面有令指定新生必读此书吗?他人没有。如此,我细看书页上写有“少看闲书”数字,好像有人故意叫我努力学英文似的,实有点莫名其妙。我的英文程度太差,我本来是主张敷衍的,我翻开此书一看,认识的字很少,我实彷徨了。

日记最后,他又添了一笔,以表示自己不是看闲书:我借阅周濂溪集的目的在学些人生之正道,想养点浩然之气。

后来,施明德也曾写文章,或与妻儿回忆里光的读书时光。对于生活之艰辛,他提及甚少。一个细节是过年没有肉吃,隔壁一户人家牛死了,牛皮熬冻,一毛一碗,算最好食品。抗战时很难买到宣纸。里光村虽产竹制土纸,但学生们连这土纸也买不起。“朱恒、杜如望、卢琴画每天早起把桌子擦干净,用笔蘸了水在桌子上练习画兰、竹及其他,画好用抹布擦了又画,那种认真神态,至今尤深印脑中。”

在英士大学求学期间,施明德还画过一张《括苍行旅图》。

一次,儿子施晨光在整理父亲笔记时,发现7岁念私塾接受传统文化教育、爱吟唐诗的父亲,竟然写过一首涉及括苍行旅的新诗——

我那天早上走的路真可骇,天气似雨非雨很阴晦,在那山道的入口,有个小村庄,家家都用虎刺作门,树皮当瓦盖,村中有几百株合围的大松树,树下都是如房屋一般大的垒坎大石块,山涧飞流在其右,大石的下面瀑水急鐕流,入得山道,阒无一人:

我独行行于深山中,

没有太阳也没有风,

山鸟已不叫了,

只有流水向我咆哮,

山石向我狞笑,

树木只剩秃枝,

野花也枯萎了。

我独行行于深山中,

夹岸高树成魅影,

谁敢近视谁敢停,

谁在拽着我的衣襟,

是道旁的石齿。

谁蹑脚在跟随,

是远峰的石人影。

施晨光向父亲询问才知,1945年初秋,他约好与同为东阳老乡的英大同学陈越潮、郑鸣雄同行。但因日期搞错,他们已先行一日,施明德无奈独行。本来应该走缙云、丽水、永嘉到温州转文成的大道,不知怎地突然有了探奇冒险的念头,选择宁波至温州的小道,由壶镇进入括苍山腹地,夜宿于石碾村,翌日一个人于茫茫大山中,内心多少有点惶然,便将那种感觉付诸文字,到校后又画了《括苍行旅图》。“此图保存至今,并收录于父亲2010年出版的画集中。我觉得这样的诗贵乎情真意切,感觉甚好。尤其是将这样的经历与文字与《括苍行旅图》相伴,无疑是能相得益彰的。艺术源自生活,文学与图像的配伍可以更好地抒发作者内心的感受。”施晨光写道。

春风化雨,桃李成蹊

施明德在英士大学艺术专修科仅仅读了一年,1945年抗战胜利后,英士大学艺术专修科停办,师生赴沪参加上海美专复员。国立艺专此时还在重庆,长途旅行的费用太高,施明德就转到英士大学法学院政治系就读。

英士大学从泰顺迁至温州后,又于1946年夏天迁至金华。法学院设在丽正书院旧址。

虽然读的是政治系,但他还是想画画。

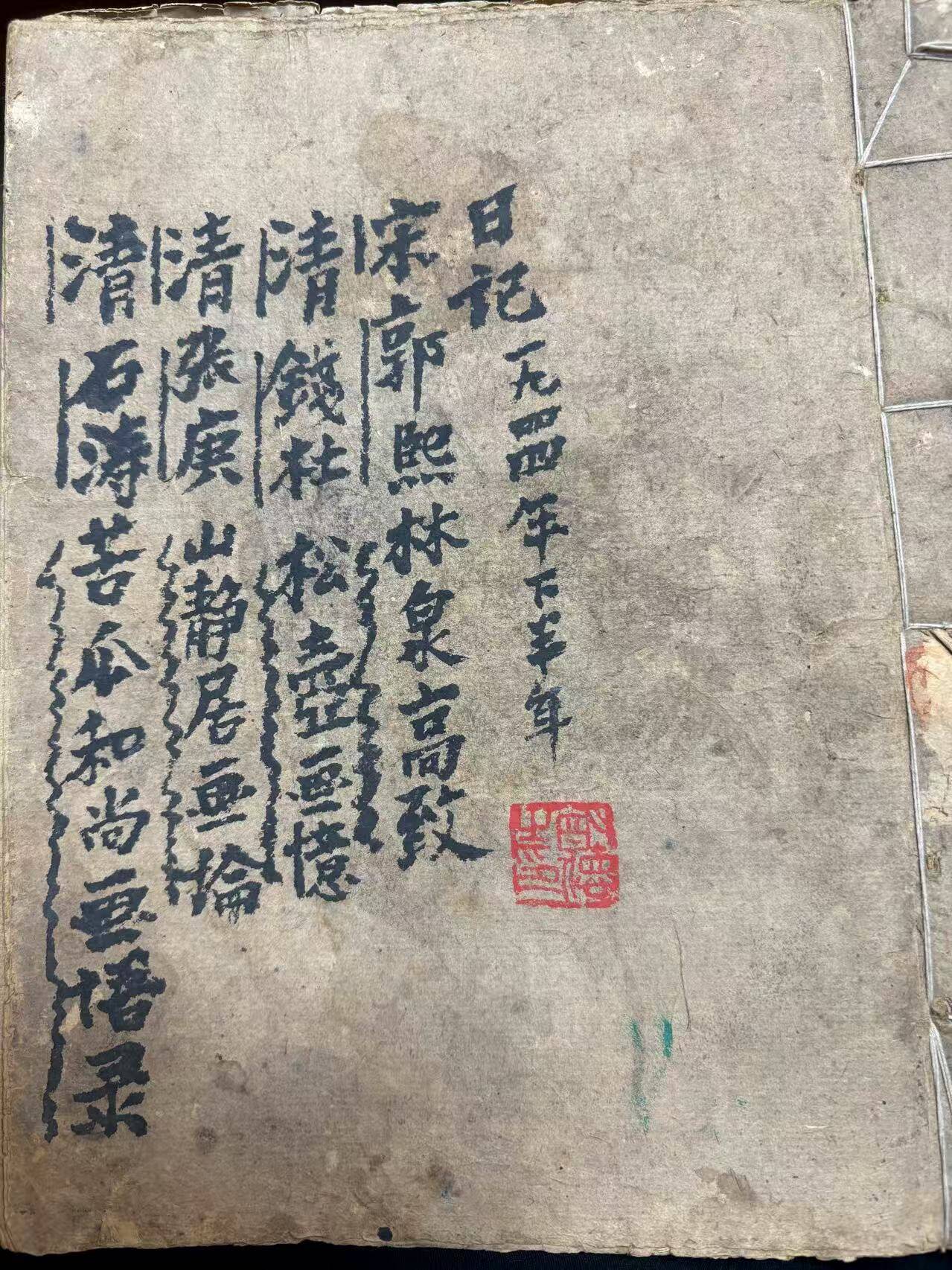

至今,家中还留着几张施明德在金华就读英士大学期间的速写。一张写于1947年,为清风龙头(现清风公园旁)写生;一张写于1948年早春,“与云苏散步时写”。

1947年,经一位姓朱的同学介绍,施明德到金华简易师范兼美术老师,由此认识了正在简易师范读书的王云苏。

那时,施明德已经33岁了,王云苏21岁。简易师范女生多,也有女生喜欢施明德。有人送他扇子,下雨了有人给他送雨伞。王云苏不会做这些,但施明德就看中了她,认为她有生命力,像一棵树一样。

“我看中他什么呢?他追求我时,校长知道了找我谈话,说施明德人很好,但你们年龄是不是相差大了点。我觉得人好是最重要的,年龄是次要的。我认为他很实在,对事业很负责任。这样的人我信得过。”说到近80年前往事,王云苏笑了。

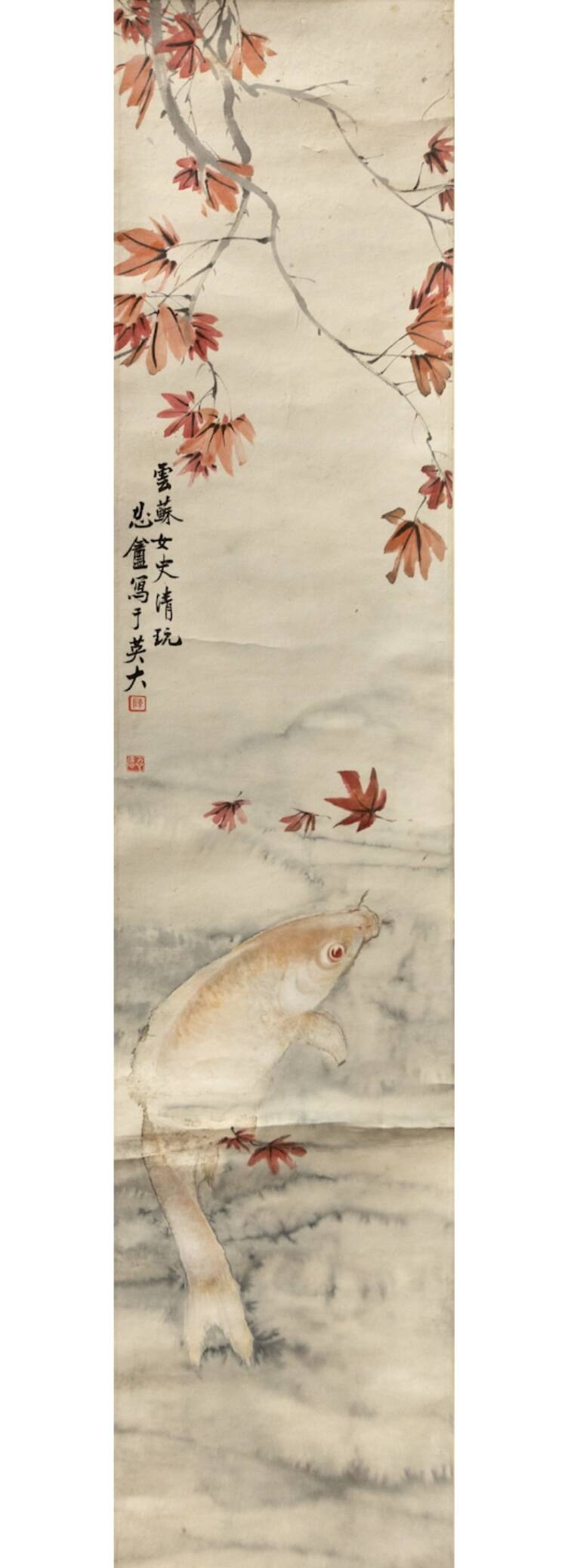

家中还有一幅《秋潭鲤鱼》,是施明德请英士大学的同学陈潜为王云苏画的。画中有“云苏女史清玩 忍盦写于英大”几个字。当时,他请各位朋友为王云苏画画。这是一个画者的浪漫。

经过两年时间的相互了解和交流,1949年春节前,施明德与王云苏结为连理,从此相知相守,携手白头。“他把全身心都投入到画画上。跟我结婚之后,我全力支持他,孩子抚养教育都我一个人,他就专心搞美术。他一辈子就是这样,就是做好一件事,把画画好。”

施明德100岁时,曾与也学画画的外孙朱夏洋聊天,谈起这辈子他做对了两件事,一是在朱恒的影响下认定了一辈子从事绘画;第二件事,“就是娶了你外婆为妻”。

施晨光说,父亲的毕业论文是《论中国的乡村自治》,但他终究是对政治没有兴趣。新中国成立后,金华专区也曾叫他去工作,他还是决定去学校教书。

儿童文学作家、也曾是北山图画研究会成员的鲁兵曾经评价陈松平:“陈松平乃真正人才,集艺术、教育、美术事业推广之才干于一身。”受教于陈松平的施明德,也走上了老师的道路。英士大学毕业后,施明德一直从事中学美术教育和中国画创作,退休后受聘于浙江师范大学美术系教授山水画。

从十几岁到100多岁,施明德孜孜不倦作画90年,一生创作了近两万幅作品。他为金华侍王府纪念馆临摹复制全套壁画,并以艺术手段记录了水库工地、抢收抢种等富有鲜明时代特征的场景,具有一定的史料价值。

施明德有一本潘天寿题签的双溪写生集,是他去浙江美院找朱恒时,潘天寿为其题写。他考上英士大学时,潘天寿已赴重庆,未得其亲炙,但施明德一直记得潘天寿的话。他说:“画画让自己快乐,送给亲朋好友,他们看了喜欢,也能得到快乐。潘天寿说过,艺术的目的,是使自己得到安慰,使群众得到安慰。以前画画只是兴趣,后来发现了这些意义,才觉人生不空虚。”

春风化雨,桃李成蹊。作为美术老师的施明德,其师德艺德,在他故去后,也一直为他的学生所纪念。浙师大老师林友桂在回忆文章中写道:“记得有次写生回来很晚了,我们摸索着走在路上,夜山苍茫,深山之中一户人家亮着灯光。先生说,这就是黄宾虹先生的山水,一处亮起来整张墨黑的山水便活起来了——现在回想起来,先生这样的人,便是给慧识未开的我们提供光亮的人。”

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。