2025-08-23 04:17:02

来源: 无

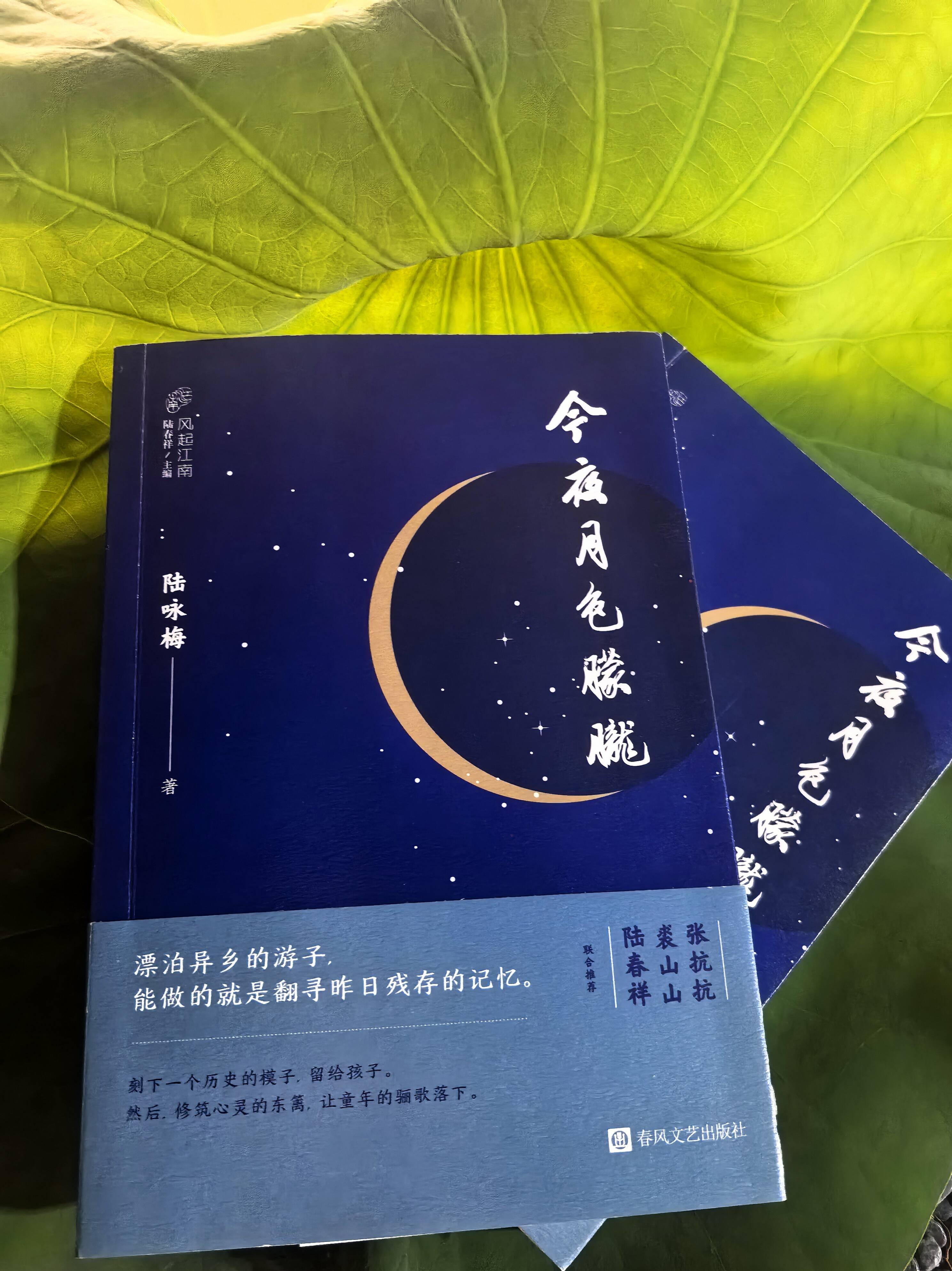

金华作家陆咏梅的新著、散文集《今夜月色朦胧》得名于该书的压卷之作。她在文中写道:“喜欢月亮,因为月色清寒,朗润可鉴,亲近可人;因为半明半暗,禅意深藏,引人参悟;看见了月,也看见了心的底片,看见了魂魄的成色。”

自幼成长于农家的陆咏梅性格有骨子里的韧性,其作品深受中国古典文学特别是诗歌的滋养,具有刚柔并济、音域较广的美学特质。她的散文作品整体底色温柔,语言清丽,气质温暖。《今夜月色朦胧》是一本带着时光滤镜的江南风物之书,书写了江南地区50后至80后人群共同的乡村记忆,也记录了作者陆咏梅人生中重要的过往。那些沉淀了时光印记的乡村美食、民俗,那些深埋于心的故园、故人,皆以月光般的笔触娓娓道来,既有春风旧雨的亲切,也有如入园林的曲折,其文多写红尘俗世而有雅意,状物写景蕴含情义,写人物多有佳篇,值得一读。

月亮为魂魄:以温柔为底色

陆咏梅之喜爱月亮,恰如梅花之爱雪,皆是出于天性。作为一个从兰溪平畴间的村落一步步走上大学讲台的写作者,陆咏梅的人生经历具有60后乡村第一代读书人的典型性。清贫但温暖的童年时期,努力好学的青年时期,多有挑战的中年时期,陆咏梅的写作之路从一开始就保持着难得的淳厚、善良的心灵基石,对“爱”的信任、歌咏与反思,对“美”的描绘、呈现与叹惋,是陆咏梅散文的重要母题。

陆咏梅在《今夜月色朦胧》里反复自我说服的女性身份认同,既是对“男主外、女主内”文化传统的一次质询,也是新时代知识女性走向精神自立的一场救赎。这些年,她也在书写中越来越走向肯定。在她的散文作品里,除了属于江南女子的温婉和细腻,我们还能看到月色般的悠扬与旷达。

一位作家,其人格的丰富立体程度决定了其作品的厚度、鲜度。若在温柔里加了盐,在月色里加了霜,这样的文字,就有了更丰富、更立体的魂魄。

以月为镜,可照见逝水流年,那些或动人、或伤人的过往,那些或珍贵、或不堪的记忆都在文字中复活、重构。以月为镜,也可照见作家陆咏梅在历经沧桑之后,如何将人生的万般滋味化解于人世温柔。

故园是根基:以真诚写乡愁

无论身在何处,童年生活过的乡村大地都是陆咏梅的心灵原乡。她大多从回忆的角度书写20世纪80年代至90年代末的乡村,其笔下的兰溪平原乡村聚族而居,村民种粮做馃、砍柴喂猪、染布做鞋,在池塘里洗衣,在土灶上煮四季烟火,过着传统的农耕生活。兰溪出产诸多地方美食,如鸡子馃、清明粿、乌饭、水晶糕、霉干菜、甜酒酿、杨梅酒等。陆咏梅以饱含深情、温情的笔墨将一生都在乡村生活的亲友与农耕劳作、四时八节的风俗风物融于一体,那些带着乡音的面容和滋味,因为有了时光滤镜,其文字中的乡村生活较多地呈现出平静美好的一面,那个以血脉维系的家族与村落的发展史就在寻常日子里落墨生根。

时代的车轮滚滚向前,老家的村子拆了,那些附丽了游子深厚情感的熟悉的村巷也慢慢消失了,属于熟人社会的邻里也渐行渐远。陆咏梅用笔墨“抢救”了一个渐渐褪色的故园,那些在现实中渐行渐远的传统村落和属于浙中的乡村记忆,在文学中得到了某种永生。

反思有深度:回归生命本身

如果说人生是一场修行的话,作家的眼睛也不能忽视人间疾苦。陆咏梅笔下孤苦的叔祖母、辛劳半生的小妹、沉迷押宝的男子等,无不是在命运中难以翻盘的一颗棋子。在散文《明天我要去北京》中,陆咏梅笔下那个耳聋又患眼病的老奶奶在暮年之际幻想出有个北京的妹妹会接她去享清福,作家以平静的语言写出了一生从未出过远门的老人的梦想与孤寂。这些直面记录、思考乡村人物命运的不伪饰的篇章,是陆咏梅这本散文集里弥足珍贵的部分,有疼痛与反思的部分,触及生命内核有深度的部分。

陆咏梅在《今夜月色朦胧》里写下“从此,对酒当歌,月色无边。与岁月,与命运,握手言和”——这是作家经过时光历练后的平淡与从容。

生命是一趟单程旅行,我们难免慨叹人世短暂,这匆匆的大半生必然有许多错失和不值得。“会心当处即是,泉水在山乃清”,弘一大师的这句诗,是绚烂之极后的沉静,也是看山是山的智慧。

有趣的灵魂万里挑一,懂得自省的灵魂往往具有打动人心的诗意与力量。这些年陆咏梅一直低调地教书育人,不趋热点,专注于书写“大地上的事情”。她素心如梅,以自己的笔墨,追忆蕴含了一代人共同记忆的逝水年华,倾注了她的热情与梦想。

我眼中的好散文要有独特的生命,有人文观照,有经得起反复阅读的诗意。好的文字,一定是在不断自我更新和成长的。作为一名文学读者,对同处于婺江之畔认真的写作者陆咏梅老师,我唯有深深的祝福。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。