2025-08-29 05:52:04

来源: 无

1946年8月,英士大学迁到金华,正值解放战争时期。在烽火连天的战争岁月里,英士大学的进步青年学子以笔为矛、以信念为盾,掀起了一场波澜壮阔的学生爱国运动。他们冲破重重封锁,组织游行,传播进步思想,用热血与智慧书写了金华党史中熠熠生辉的一页。

英士大学学生投身第二战线

“1946年以来,英士大学的学生运动一直比较活跃。从声援温州饥民‘求生存’的‘米风潮’,1947年1月初举行游行示威,抗议美军强奸北大女学生的暴行……参加以‘反饥饿、反内战、反迫害’为斗争中心口号的‘五·二〇’大游行,直到后来建立英士大学党组织,把学生运动不断引向深入。”英士大学党支部的中共党员张焕章在《关于英大学运的一点回忆》中写道。

“五·二〇”游行中,国民党军警用高压水龙头镇压学生游行队伍。

据史料记载,英士大学迁到金华后,当时的国民政府教育部派了杨公达当校长。他曾任国民党重庆市党部主任委员,长期住在南京,很少到金华。他挪用公款为自己竞选立法委员,这引起了英士大学师生们的不满,1947年5月,他们发起了一次前往南京的请愿行动,要求迁校、撤换校长、恢复医学院等。同年5月7日,600余人在金华火车站登上火车,一路上冲破重重阻挠,前往南京请愿。

1946年考入英士大学法学院政治系的施姬周是东阳人,也是这次请愿行动的亲历者。“除毕业班外,其余学生几乎都前往南京请愿。1947年5月7日,600多名学生在金华强登火车北上,反动当局一路阻挠,甚至破坏了铁路。没有火车头,数百名学生推着车厢走,轰动一时。11天后,仍有300多名学生冲破阻挠,分批抵达南京请愿,我也在其中。”施姬周后来撰写文章回忆。

1947年1月4日,英士大学女学生游行抗议美军暴行。

1947年5月20日,京沪杭等地大专院校学生6000余人在南京举行大游行,口号是“反内战、反饥饿、反迫害”“要和平、要民主、要饭吃”。英士大学学生也参加了这次游行,当游行队伍行经珠江路口时,遭到大批军警袭击,游行学生有百余人被打伤或被捕,制造了震惊全国的“五·二〇”血案,英士大学学生目睹了反动政府的残暴行径。血案发生后,英士大学部分学生在返校途中,途经杭州时又参加了浙江大学等校学生举行的游行活动。彼时,全国的学生运动已如火如荼。

1947年5月30日,毛泽东同志在《蒋介石政府已处在全民的包围中》一文中指出:“中国境内已有了两条战线,蒋介石进犯军和人民解放军的战争,这是第一条战线。现在又出现了第二条战线,这就是伟大的正义的学生运动和蒋介石反动政府之间的尖锐斗争。”

全国学联号召举行“6·2”大游行,抗议反动派暴行。英士大学学生在金华按期举行了大游行,各学院都成立了纠察队、卫生队和宣传队,赶制了大批标语和传单,还在街头演出活报剧。宣传内容除了“反饥饿、反内战、反迫害”之外,由于金华当地农民对国民党抽壮丁深恶痛绝,于是加上了反征兵的内容。游行进行得比较顺利,连上海、杭州等地学校也有部分同学到金华参加了游行。

多年前,接受记者采访时,施姬周曾这样回忆:“一开始,我一心想好好念书,争取学有所成。正值全面内战爆发,社会动荡,物价飞涨,哪里还能安心好好念书?”伙食上就可见一斑,一开始,两荤四素一汤,八人份,后来,荤菜很少见了。“英大绝大多数学生都反对打内战,大家都忧国忧民,想要有所作为,自然而然地就投身反对内战的爱国民主运动中去了。”

陈柏先、卓如、许德瑗……时隔几十年,施姬周还能报出许多英大教授的名字。他曾说,大部分英士大学老师都常驻金华,还有个别从外地邀请的兼职教授,比较著名的是法律系的梅汝璈,是当时国内知名的大法官,每隔一段时间就从南京来金华上课。1946年,梅汝璈代表中国出任远东国际军事法庭法官,参与了举世闻名的东京审判,对第一批28名日本甲级战犯的定罪量刑工作作出了突出贡献。

1948年9月,施姬周参加了金萧支队第八大队,并很快加入了中国共产党。“作为班级联络员,犹记得杭州和南京街头军警行凶后留下的斑斑血迹,我毅然选择参加革命。”

星火燎原 校园里有了党组织

一路求学一路抗争。1948年三四月份,在地下党杭州市工委钟沛璋同志领导下,英士大学党支部成立。

1947年6月2日,英士大学师生700余人,在金华举行“反饥饿、反内战、反迫害”示威游行。

一开始,党组织有中共党员三人:张乃济、吴仲沂、潘克昌,之后逐渐发展到十余人,他们运用各种斗争方式,团结广大师生,将反对反动统治的学生民主爱国运动进行到底。此外,在党的领导下,党员们还建立了党的外围组织新民主主义青年社。

在英士大学的中共地下党,主要有中共上海局(后为中共杭州市工委)系统、金萧支队系统和闽浙赣区委城工部系统,各系统各自成立了党支部并开展活动,活动重心各有侧重,有的重点是学生运动,有的则侧重开展武装斗争。

1948年12月,刚刚参加革命的施姬周受组织委派回到英士大学,发动知识青年去游击队参军,同时在学校建立了党组织,指定吴复元为负责人,主要是搞武装斗争,他们为游击队策反工作人员提供住所和掩护,还为游击队购买紧缺物资和药品。

他印象深刻的是,在英士大学党支部的掩护配合下,他成功策动驻金华雅芳埠国民党陆军203师609团2营重机枪连排长黄和庆等7人,携带4挺重机枪起义。他还多次秘密去义乌佛堂等地了解敌情,建立交通联络点,布置开展动员参军、策反、搜集情报和采购紧急物资等工作……

党组织及其外围组织的建立,使英士大学学生运动日益深入,成员们组织各类活动传播进步思想,主动团结师生,唱进步歌曲,出版进步刊物,发动群众揭露反动派阴谋,争夺学生会领导权,营救被捕同学,组织收听新华社广播和印发《新华社简讯》,将一批进步学生输送至游击队投入武装斗争,以及迎接解放。越来越多的进步师生团结在党及其外围组织周围。

英士大学学生上街演出揭露“五·二〇”暴行的活报剧。

“英士大学的进步和革命力量挺强大。”浙江师范大学原校长蒋风曾是英士大学农学院学生,他经常跟几个同学一起收听收音机里新华社的广播,了解解放战争的战况。他还组织成立了“大江通讯社”,有五六名学生记者,采写报道并投稿给当地报纸。

1948年下半年,辽沈、淮海、平津三大战役先后爆发。同学们十分关心战局发展。新民主主义青年社社员陈学平在回忆文章《铁窗脱险纪实》中写道,“臧乃光同志对我说:‘目前战局和国内各方面形势,对我们非常有利,国民党反动派已陷入四面楚歌之中。我们要吸引多数同学靠近我们,现在大家最关心的是战局,我们可以利用学生会开展课余活动,用校方拨给我们的收音机直接收听新华社广播。’我当时是负责宣传工作的理事……于是立即动手找了一个大教室,把给学生会用的收音机接好了电源,等学校自办电厂一送电就播放起邯郸新华广播电台的战局新闻来。头几天听的同学不太多,但不久就愈来愈多了,教室里外都挤满了人。当同学们听到人民解放军获得一个又一个胜利消息时,都止不住发自内心的欢笑声,这就大大鼓舞了同学们斗争的信心和勇气,我们地下党与广大同学们的心贴得更紧了”。

眼看收听广播的学生越来越多,校方就派人来现场捣乱阻挠。收听不成,学生会就决定改为每天出简讯,由陈学平每天收听后编成《新华社简讯》,他就成了这张油印“快报”的编辑和发行人。这成了他之后被捕的主要罪名。

不屈不挠 坚持斗争

解放战争的节节胜利,使反动派更加疯狂,到处搜捕地下党。1949年1月,十余天时间,反动派秘密逮捕陈学平等8名进步学生,将其关到了衢州的监狱里。

学生们受到了严刑拷打,陈学平在《铁窗脱险纪实》这样回忆那残酷一幕:“吊打无效就脱光衣服在天井下冻,然后用烧红的烙铁烙我的腹、腿,直到我晕厥多次,也没有得到一点口供。”

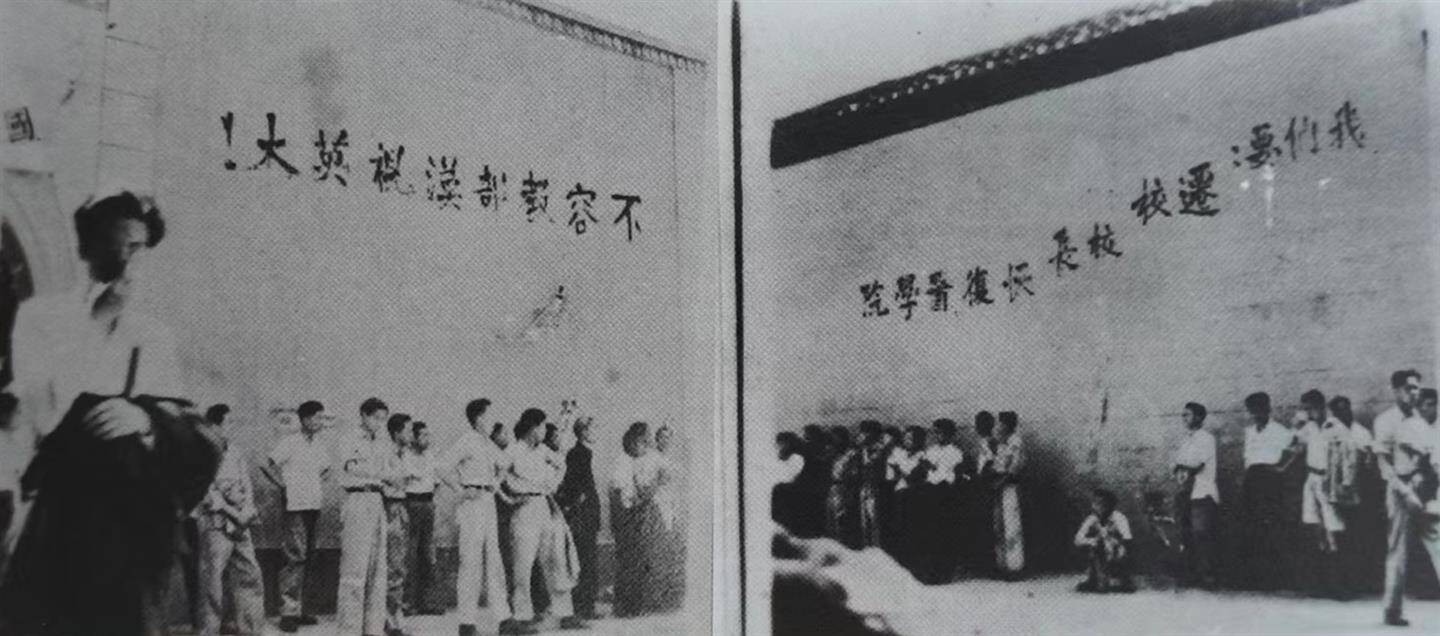

英士大学学生在国民党教育部大院墙上书写的三项正义要求

学生戴昌谟(亦名戴昌木)也是一名地下党员,他在《1949年1月英大“大逮捕”事件的回忆》一文中,回忆了自己被捕的经历:“我等八人被捕,都是校内特务学生盯梢、跟踪,‘衢绥’特务用绑架办法逮捕的。一般总是用布蒙住眼睛,在原地打圈,再用手枪敲打头部,使你辨不清方向和地点,再关入暗室或祠堂棺材中,造成恐惧心理,吓唬你……他们见达不到目的,即先后使用‘乘飞机、老虎凳、猿猴棒、山上吊’等酷刑,直到我因用刑过度而昏厥。”他们入狱头几天,不给放风,不给洗脸。晚上睡觉没有被子,后经再三抗议交涉,才给他们一条旧军毯,允许每天可以洗脸一次。

1949年3月,8人又从衢州被押解到杭州,关在城站红楼,8人关在同一个单间里。他们听到了不少谣言,一说要判死刑,一说要判十几年徒刑。即便如此,大家依然不屈不挠,心中只有一个信念:坚持斗争,为革命争取活下去,不做对不起党和人民的事。

同年5月,8名学生决定冒着“九死一生”的危险,越狱逃跑。5月23日凌晨,他们乘敌人不备,跳楼脱逃。7人成功越狱,只有一人来不及逃走,被带到舟山后才脱险。戴昌谟在越狱过程中,两条腿受了伤,落下了残疾。

据《解放战争时期英大学生运动调查》记载,1949年5月7日,金华解放。同年7月,省军管会决定把英士大学并入浙江大学。最后,总计并入浙江大学的学生118人,自行转学43人,共161人。其余学生,绝大部分是参军参干,其中在新中国成立前直接参加浙东、浙南各游击队的100余人,参加军大三分校随二野进军西南的有200余人,参加华东革大及应征支援东北建设的有近300人。以上三项合计,参军参干的学生有600人左右。同年8月底,英士大学走完了自己的坎坷历程。由此可见,在新中国的革命、建设事业中,无论是对正义的坚守,还是对家国的担当,英士大学学生们以热血与信念,铸就了壮丽篇章。

英士大学学子用行动证明,知识分子的责任不仅是追求真理,更是在民族存亡之际挺身而出。这群青年以无畏的勇气和坚定的信仰,在金华这片土地上点燃了民主与解放的火炬。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。