2025-08-31 09:10:04

来源: 无

不知是谁,悄悄爱上了我种在围墙边的韭菜,前些天竟被割去少许。

民间素有“男不离韭,女不离藕”之说。李时珍在《本草纲目》中赞其:“韭之为菜,可生可熟,可菹可久,乃菜中最有益者也。”人们爱它,不仅因它易种易得,更因它药食同源,妙用无穷。中医视其为“起阳草”,性温味辛,归肝、肾经,有温中行气、补肾助阳、散瘀解毒之功。现代研究也证明,韭菜富含硫化物、维生素C、胡萝卜素及膳食纤维,助消化、促排便,对心血管亦大有裨益。

这味根植于华夏大地的芳香,原产我国,南北山区至今仍有野生。《山海经》载“丹熏之山,其草多韭”,《诗经》亦有“献羔祭韭”之句。可见在先秦,韭菜已是与羔羊并列的祭祀珍品,因味美而广植。

吃,是天大的事,更需顺应天时。《黄帝内经》云:“春三月,此谓发陈。天地俱生,万物以荣。”立春食“五辛盘”(韭菜、芸苔、芫荽、蒜、薤),正为“发五脏之气”,与春同发。有趣的是,佛家却将韭与葱、蒜、薤、兴渠并列为“五荤”,以其辛烈之气易扰禅定清静,主张戒食。一蔬一世界,月照高楼亦照茅屋,袅袅菜香里,人间烟火总少不了那一抹韭绿。

今年春访溪上村,见农人阿照门前几丛韭菜,青翠欲滴,生机盎然。想起《山家清供》“春初早韭,秋末晚菘”之句,虽未细品四季差异,但《本草纲目》明言“春食则香,夏食则臭”,俗谚亦云“六月韭,驴都不看”。春韭之嫩之香,当属翘楚。遂向阿照讨得一丛,归家分种。

韭菜,百合科葱属,多年生宿根草本。叶似早春麦苗,翠绿柔韧,断面三角,辛香独特。它割而复生,生生不息;根须如网,鳞茎深藏,耐寒耐旱,不择地力,墙角石缝亦能抽芽,故称“懒人菜”,默默在四季轮回中延续生命。

清晨食堂,韭菜馅麦饼香气扑鼻,引人打包。踱步菜地,前日割过的韭菜已悄然抽高一寸。“割韭菜”本是农事,今更成股市沉浮、职场更迭的生动隐喻——散户跌了称“被割”,员工流动喻“一茬又一茬”。然韭菜被割能再长,人跌倒了亦当再起。它成了逆境生命力的象征,是普通人坚韧的图腾。每年春韭初市,吸引人的不仅是鲜味,更是那份对生活的敬意与坚守。正如诗云:“刀剪割不尽,春风吹又生”。

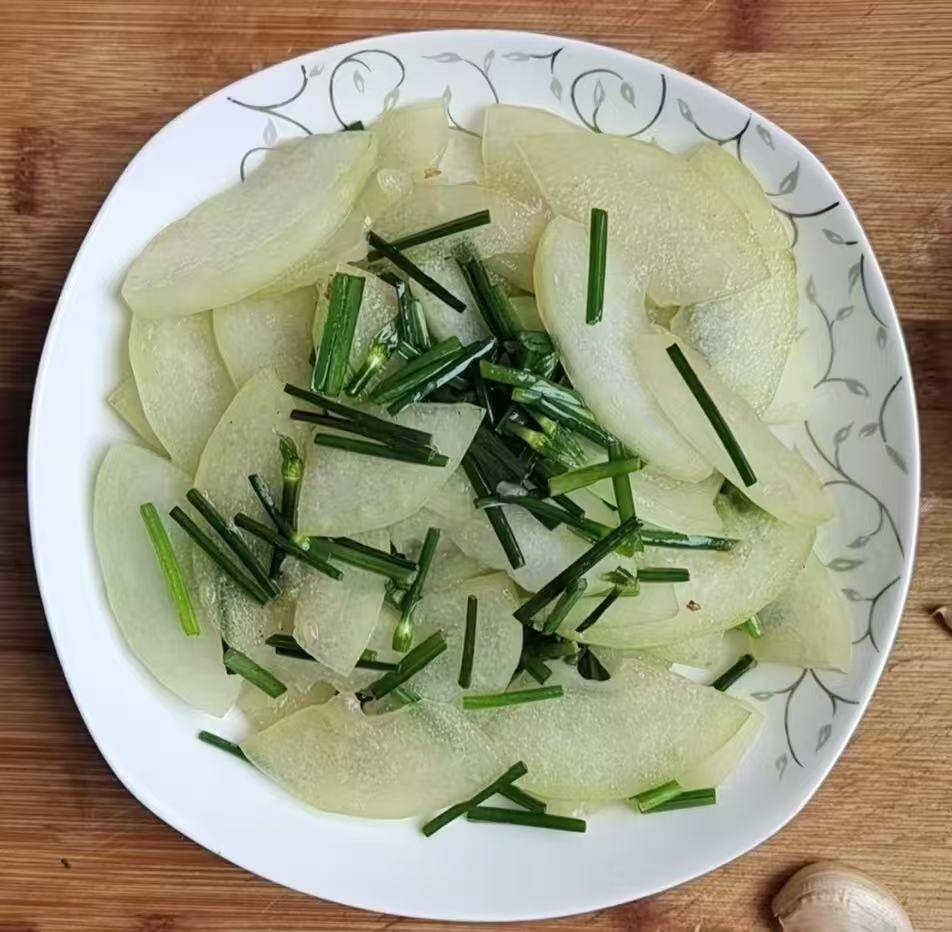

穿越数千年朝代更迭,韭菜始终不离人间烟火。它不争不抢,却岁岁如期赴约餐桌。韭菜鸡蛋饺,一口咬下汁水四溢,仿佛把春天嚼在嘴里;韭菜盒子金黄酥脆,“咔哧”一声是天籁之音。潮汕以韭菜配血蚶,辛辣冲淡腥气;客家人韭菜猪血同煮,暖身又暖心。韩国煎饼、日本味噌汤里,也常见其身影。它是最平凡的篮中客,却铸就了味蕾上最顽固的记忆。

纵使许多家常菜式式微,韭菜的辛香始终萦绕巷弄。阳台花盆里有人栽种,外卖菜单上“韭菜煎饺”热卖,冬日火锅中一小碟韭菜酱,仍是化不开的乡愁。它不似桃胶名贵,亦无鱼子酱珍稀,却以最朴素的姿态,守护着“家”的温暖,从祭坛走入寻常百姓的生活。老舍笔下,祥子捧着一碗滚烫的老豆腐,看着深绿的韭菜末,那顶香美的味儿竟让他“要闭住气”,手不住哆嗦——这便是底层百姓最真实的慰藉。

韭菜是三餐的调味,亦是文人的诗行。杜甫吟“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”,白居易叹“晚菘早韭自应时”。那一剪,剪出了人间烟火,也剪出了千年诗意。

世间蔬菜,几多能如韭菜般割而复生,伤而再长?又有多少味道能穿越时光,依旧暖人心肠?田间一株草,却是锅碗瓢盆中最深沉的根脉。它不语,诉说着生生不息的希望;它平凡,蕴藏着最磅礴的生命力。

韭菜,像一本无声的教科书,一碗温热的心灵鸡汤。它不华丽却真挚,不昂贵却珍贵。它以千年的绿意昭示:真正的生命力,不在冲天一瞬,而在百折千回后,依然能挺身而立。它割不尽,冻不垮,如同那些在平凡中坚守的人们,默默生长,静静守望。

当暮色笼罩村庄,锅铲在厨房叮当作响,熟悉的韭菜香便穿透墙壁,漫过窗棂。我们借这一缕辛香,重温土地的温厚,咀嚼岁月的悠长。在灯火闪烁间,卸下疲惫,抚平劳顿,寻得片刻安宁与慰藉。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。