2025-09-01 07:01:06

来源: 无

9月1日,新学期开学第一天,位于武义县坦洪乡的漠华中心小学(以下简称漠华小学)结束了她120年的传道授业使命,走入了历史。但学校数十年坚持的诗歌教育实践,已给一届又一届的学生播下了“发现美、留住美、回味美”的种子。

漠华小学。

1990年,武义县小学成立“漠华诗社”,历经35年发展,共在国内儿童刊物上发表儿童诗700余首,编辑《漠华小诗社儿童诗选》逾百期,并荣膺“全国优秀儿童文学社”称号。其中,漠华小学是唯一一所全校师生共同参与写诗、持续时间最久的学校。这份坚守在新时代焕发新彩,2023年,学校着力打造“田园小诗人”品牌,并于同年12月推出《大山里的小诗人》《和爱去散步》两部诗集,收录学生原创儿童诗140首。

漠华小学,离城市远,离群山近,风吹过树梢哗哗作响,清亮的诗声便在云端流淌。学校不大,一栋五层教学楼、一栋三层办公楼兼教师宿舍、一栋两层学生宿舍楼,外加一间不大的餐厅,在群峰之间显得如此不起眼。师生人数也少,共41名学生、13名教职工,这所位于武义县南部山区的山村小学是乡村教育的神经末梢。

“我们是一所寄宿制学校,孩子们大多是留守儿童和外来务工人员子女。”校长卢俊介绍道,校训里那句“立志在沙漠中开花”,正是漠华师生日常的真实映照,“办学硬件条件不算好,面临的困难也不少,但我敢说,师生情谊的软件水平,就像孩子们写的诗一样,是真的好!”让卢俊颇为自豪的诗歌教育,是山村小学百年诗种生发新芽、师生接续点燃诗意星火的生动缩影。

漠华精神咏流传

诗人故乡浸润诗歌教育,漠华小学因潘漠华而得名,也以传承“漠华精神”为己任。在1919年至1920年夏天,17岁的潘漠华在觉民小学(上坦村)和鲤登小学(上陶村)担任小学教员,同年秋天考入杭州浙江省立第一师范,开始用白话创作新诗与散文。

当年潘漠华播撒的诗意种子悄然潜于乡土。八十载光阴流转,这片土地孕育的诗意,在稚嫩的童声中再度拔节,如清泉般漫过乡野阡陌,激荡起乡村诗歌教育的层层涟漪。1998年,在时任武义县实验小学语文教师徐志扬的引荐与帮助下,漠华小学得以结识儿童诗坛泰斗圣野先生及亚洲儿童文学学会会长蒋风先生,并在学校创办了“漠华诗社”。“当年全县有十几所学校都在打造‘漠华诗社’品牌,推广儿童诗创作。”徐志扬回忆道,“而漠华小学,因其坐落在潘漠华先生的故乡上坦村,与诗歌有着深厚渊源,这么多年来一直坚持在做诗歌教育,这份坚持,实属难得。”

如今,在漠华小学,处处可以看见诗的印记。校门口,校名石碑的后面刻着潘漠华的《晨光》。步入校园,一楼的走廊上悬挂着学生创作的漠华版画,楼梯拐角处张贴着孩子写的诗作。视线拉远,便能看见“立志在沙漠里开花”的校训被醒目地张贴在宿舍外墙。

漠华小学校训。

在诗教中传承,在传承中诗教,潘漠华纪念馆离漠华小学仅几百米,孩子们常常前往诗歌采风。6月18日,“漠华诗社”荣誉社长、诗人雪鹰再一次来到漠华小学,开展每月一次的例行诗歌教学活动。他俯身细读孩子们的诗作,指着“萤火虫点亮老屋檐”的句子赞叹:“很有发现的眼光!诗歌就是要有打动人心的细节,让每个孩子从自己的视角落地写作。”这位长淮诗社社长因采风结缘漠华小学,当得知学校长期坚持诗歌教育时,他坦言:“当时心里‘咯噔’一下。”深受触动的他随即受聘为“漠华诗社”荣誉社长。

五年级学生鲍妍冰在诗册上写下一首名为《生花》的小诗。她轻声解释:“因为我们的校训是‘在沙漠里开花’,潘漠华的精神一直影响着我,我想写一朵从石缝里钻出的花,就像校训说的那样在困境中绽放。”她的同学们则踱步在纪念馆内,有人驻足思索,有人落笔书写。

鲍妍冰在潘漠华纪念馆写诗。

“当初调到漠华小学,这里的红色底蕴深深触动了我。其中,校训‘立志在沙漠里开花’正是点睛之笔。”时任校长雷欣回忆道,“它精准契合了孩子们身处‘沙漠’般的困境,却要努力‘开花’向上生长的精神内核,成为激励师生有力的箴言,也在无声中塑造着孩子们的诗心。”这位五年级学生口中的“沙漠开花”精神,其源头正来自于此。

把诗“写”在乡土上

一所山村小学的诗歌传承可沿袭百年。“我们歌笑在湖畔/我们歌哭在湖畔”,这是当年潘漠华为湖畔诗社所做的诗歌,这曾响彻历史湖畔的诗句,今日仍在师生口中焕发新声。

晨光越过山岗,41名学生穿戴整齐准备升旗,与其他学校不同的是,漠华小学有一项“特殊”的升旗仪式,要在国旗下诵演《漠华礼赞》。“你说人间像一片沙漠,你立志要在沙漠里开花……”孩子们一边背诵,一边高举臂膀,整齐划一地往前跨一小步,诗歌情节不同,动作相应变化,孩子们的手臂时而伸展,时而收拢。二年级的周天琪已能熟练地全文背诵《漠华礼赞》,虽不记得具体何时学会。“我看哥哥姐姐们都会背,我们也跟着学。”她笑着说道。

在2010年至2013年,时任校长王剑将《漠华礼赞》选为诗歌教学的重要载体。“这首诗歌内容与潘漠华烈士生平高度契合,诗歌中既有深刻隐喻,也有直白语句,适合学生背诵、学习。”王剑解释道,为更好地帮助学生理解,学校还创新性地为其编排了配套的手势舞,全校学生仅用1周时间就学会了表演这首诗歌。

让孩子们学写诗歌,既有着传承漠华精神的客观需求,也是当时的“无奈”之选。“山村小学文化娱乐活动太少了,但是不能因为学校基础条件差就忽视对孩子兴趣爱好的培养。”钟笑于2011—2016年担任漠华小学的语文教师,她认为当时的诗歌教学也是“一边摸索一边教学”,全校共6个班,不到50名学生,而专职语文教师仅有3名,诗歌教学的实际难度很大。

“诗歌教学怎么教?我们一开始也是一头雾水,几位老师一商量决定从教童谣入手。”钟笑等3名语文老师从教孩子学唱童谣入手,让他们感受语言的律动,并开展不同学段的分层教学,低年级学生以贴近生活体验为主,中高年级学生则引导其用诗歌表达生活感受、情感体验。“让孩子自己准备一个册子,不要管写得好坏,想到什么就往上写。”此后,每一名漠华学生都有了一本专属于自己的诗册。

学生专属诗册。

生活即教育,乡土是教材。漠华小学的老师们坚信让孩子们学会写诗,就是要让他们听见、看见、闻见这个世界。因此,在这里,诗歌课堂没有围墙,诗意自在流淌。

盛夏,校门口的一泓溪水倒映着石拱桥,空气中浮动着瓜果成熟的暗香。雷天明老师带领一群孩子前往菜园,一边走一边说:“春天和孩子们一起种下的蔬菜都成熟了,今天去摘菜,刚好给孩子们写田园诗一点灵感。”

除了播种、采摘,学校还经常组织徒步、野炊、和村民跳广场舞等集体活动。“每一个月都要组织诗社活动外,在端午节、儿童节、中秋节等重要节日以及节气,我们都要带着孩子去周边采风。”据“漠华诗社”负责老师汤秋玲介绍,孩子们常见的诗歌采风地点基本在学校附近的潘漠华纪念馆、田野、菜园、溪流旁,最远的一次是前往武义城区。

诗歌采风。

在这样的环境下,孩子们慢慢地有了更多写诗的灵感,写出了连缀着内心的闪光诗句。“写诗是为了让孩子们情有所寄、梦有所托,如今这个目标达到了,他们抒发情感的首选形式就是诗歌。”6月,卢俊收到了四年级学生陈君睿的离别诗,字里行间跃动着不舍的情绪——

即将离开我的学校,

怎会没有遗憾?

……

童年在诗行中回响

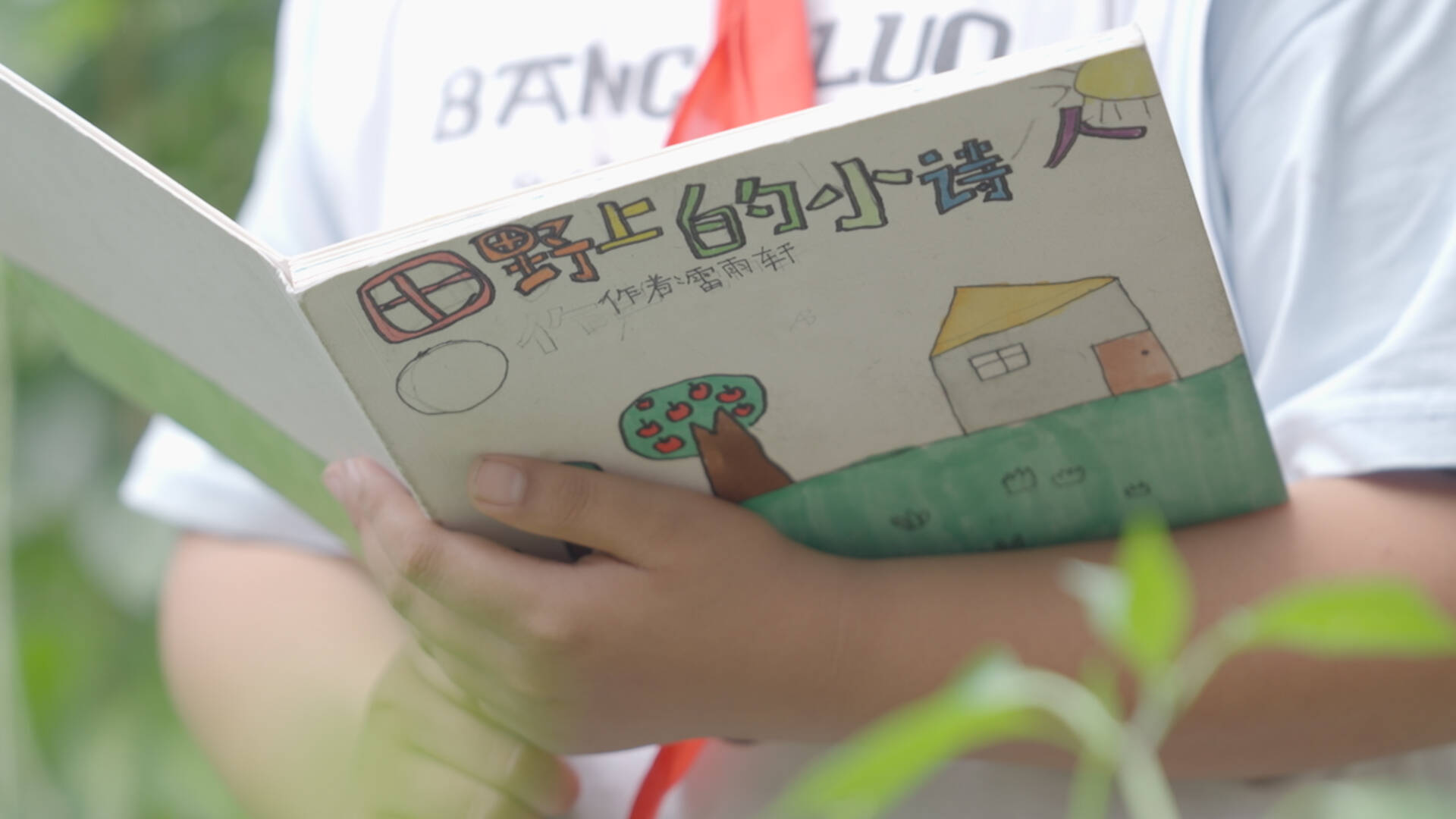

在漠华小学,不带功利教诗,不受束缚写诗,诗歌的本质就是记录。翻开《田野上的小诗人》的册页,孩子们笔下的世界纯真而灵动:

春水漫过河沟,是“来一点,不要太多。来一点,不要太少。来一点,小河笑了,一点一个浪花”;

山间叮咚作响,是“谁在山上弹琴?原来是一股清泉”;

大山草木萌发,是“花的美丽被大树看见了,大树笑了”

……

学生在田园。

孩子们眼底的风景、心头的雀跃,都化作了笔下的诗行,顺着溪涧生长,沿着山路铺展,凝成闪亮的童年坐标。

在这里,记录童年的诗歌可以诞生在任何地方、任何时刻。秋天的清晨,晨雾散尽,阳光洒满田野。孩子们沿着窄窄的田垄,寻到一处开阔地,放下诗册和画笔,俯身观察饱满的稻穗——这是学校特有的“田野课堂”。安静的周文馨在人群中写下了《秋天》:“旁边的枫树/给自己的孩子披了一层红色的外套/在阳光下格外耀眼。”她喜欢写诗,“比起其他表达形式,写诗让我更加自在”,她喜欢将所见所想都化作诗句。

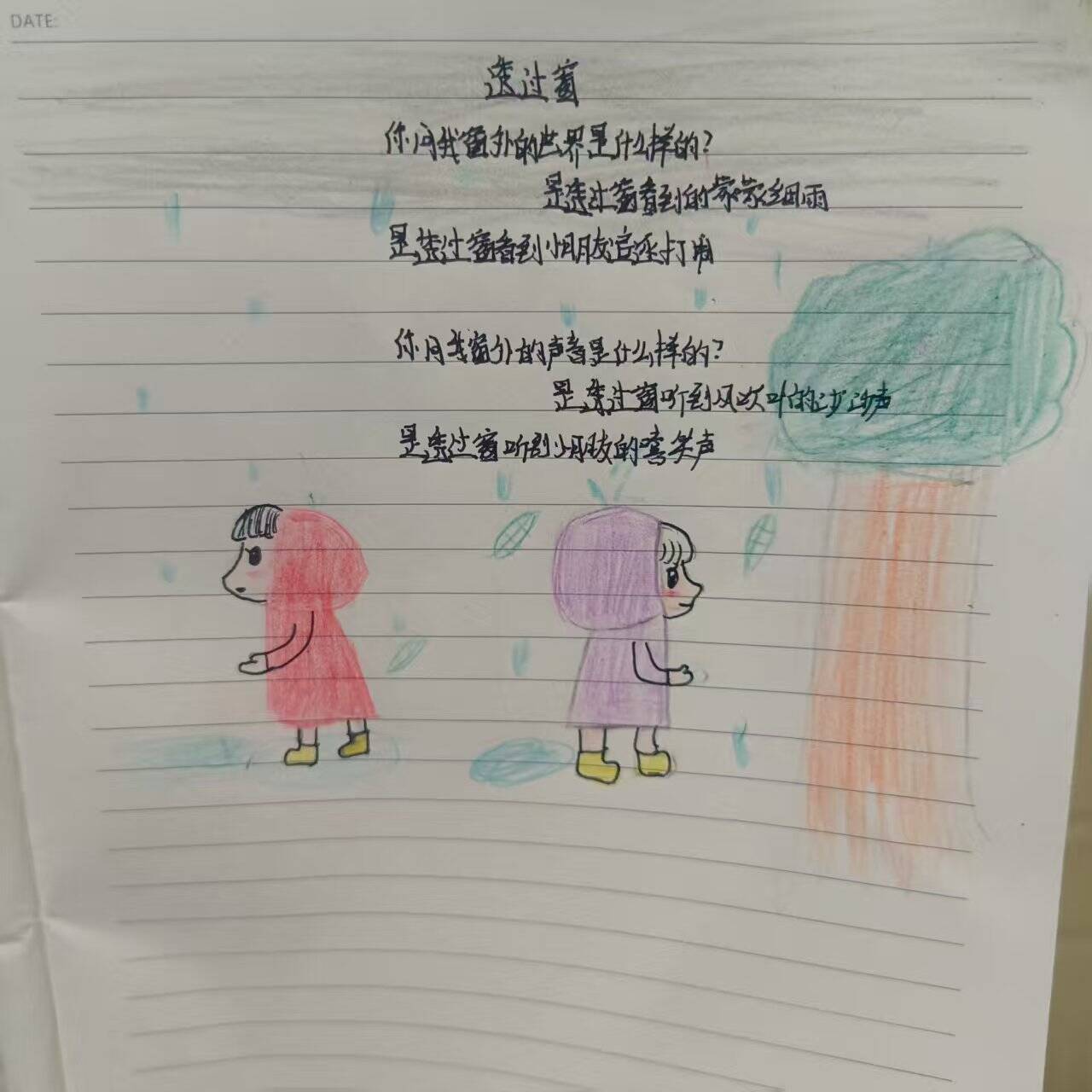

周文馨的诗歌。

苔花如米小,也学牡丹开。

如果只是从成绩上来看,漠华小学的大部分孩子也许称不上“优秀”,据数学老师王苍利介绍,很多孩子的数学成绩在70分上下浮动,学习成绩和其他学校相比有一定距离。然而,学习成绩从未磨灭灵感的微光,诗歌犹如坚韧的藤蔓为孩子提供着温柔的支撑。

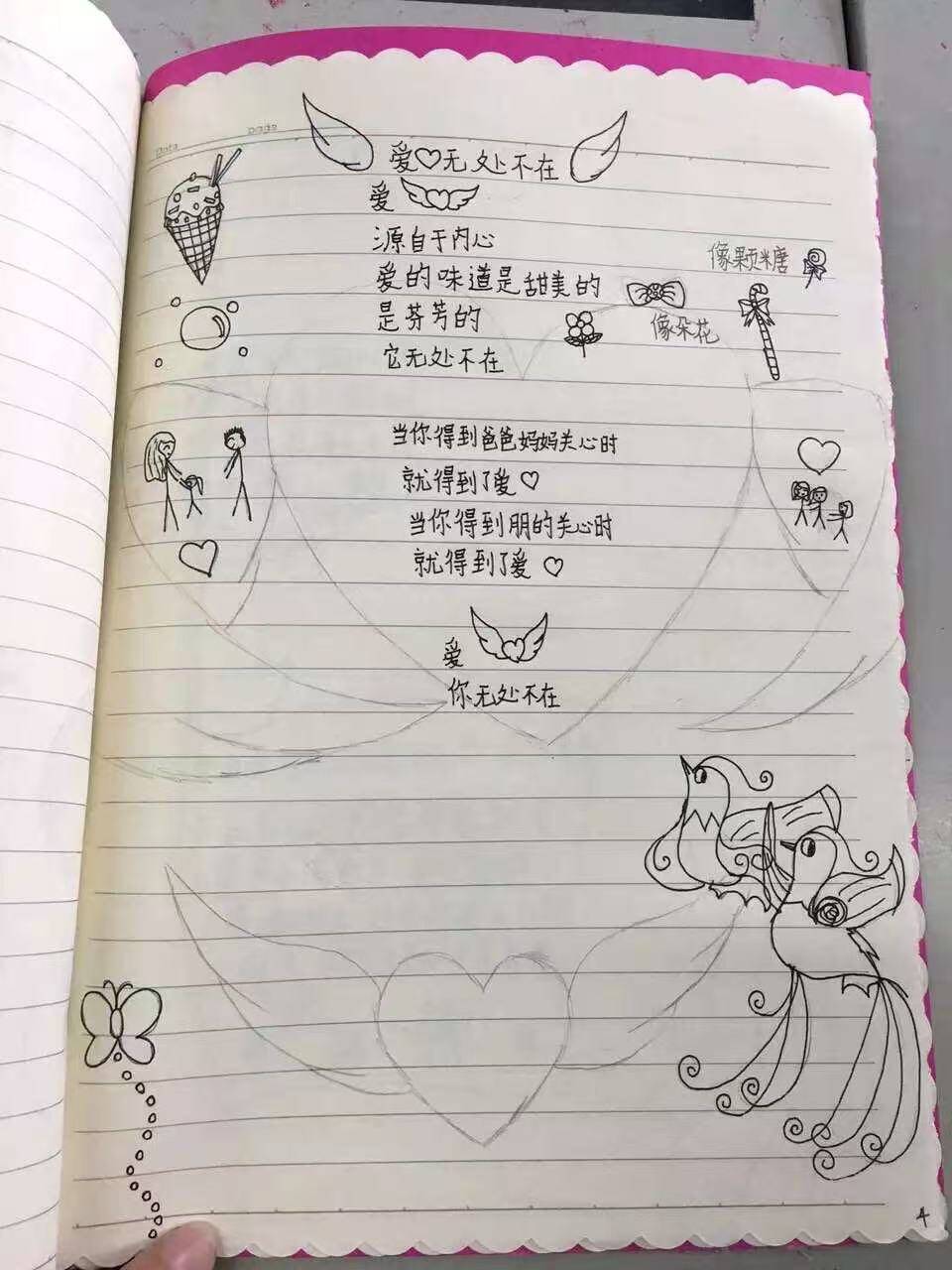

“漠华小学以流动儿童、留守儿童为主,父母离异或外出打工,孩子们的诗歌中流露出了对亲情的渴望。”钟笑仍保留着当年学生的部分诗歌,“写诗让他们学会了表达思念和爱。”她拿出了一首当年学生写的小诗《爱无处不在》,孩子这样写道,爱/源自于内心/爱的味道是甜美的/是芬芳的/它无处不在。

学生诗作《爱无处不在》。

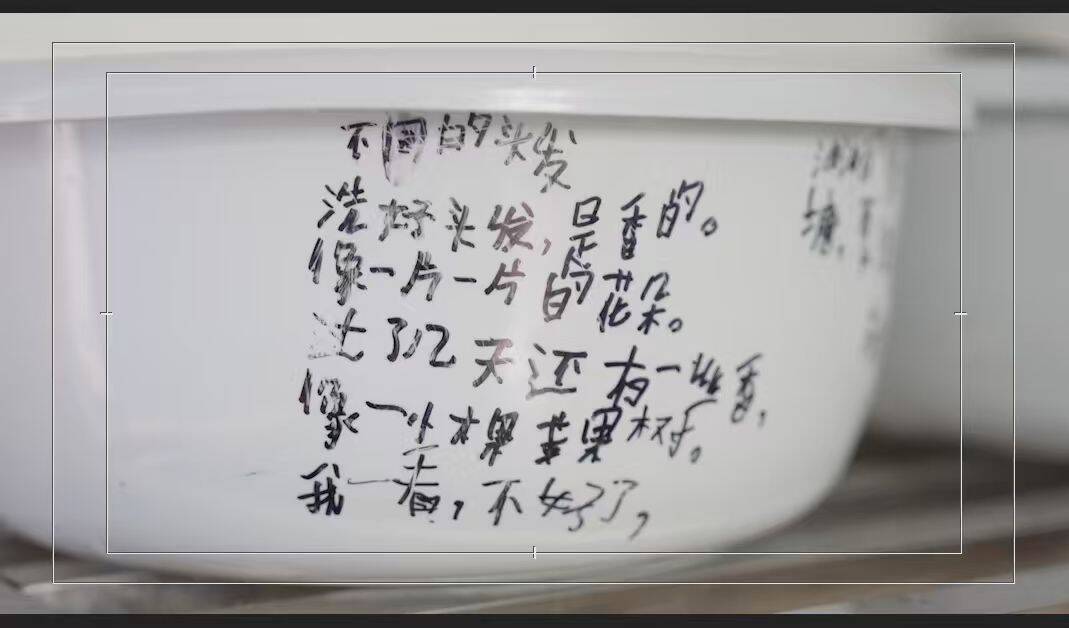

在漠华小学,诗歌可以被记录在诗册上、草稿纸上,甚至是脸盆、石头画上。“不同的头发/洗好的头发都是香的/像一片片花朵。”这是四年级男生雷欣捷写在脸盆上的一首小诗。“我就是在一次刷牙洗脸的时候有感而发,然后找不到本子,随手就记录在脸盆上了。可能写得没有那么好。”雷欣捷腼腆地说道。

学生写在脸盆上的诗歌。

在这里,孩子们与诗歌的缘分常常绵延多年。刚刚结束高考的陶欣然回到漠华小学看望老师,就在教学楼旁的石头画上,意外“邂逅”了自己八年前写下的诗《欢迎小雨点》——

来一点,不要太多,

来一点,不要太少,

来一点,小鱼游上了水面,

来一点,土地张开了嘴,

小野花笑了,

张开小嘴喝水,

小青蛙笑了,

可以洗澡了!

“这是四年级写的。”她惊喜地说,“没想到老师整理出来还写在了石头上。”重温这首童年小诗,她语气轻快:“记得当时老师每周都带全校学生写诗,这些诗歌,是我的童年回忆。”

陶欣然和自己八年前写下的诗句合照。

山风依旧,诗心不泯。漠华小学力行的诗歌教育,如一颗颗种子,陪伴着一届届漠华学子,乘风远航。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。