2025-09-04 21:54:44

来源: 无

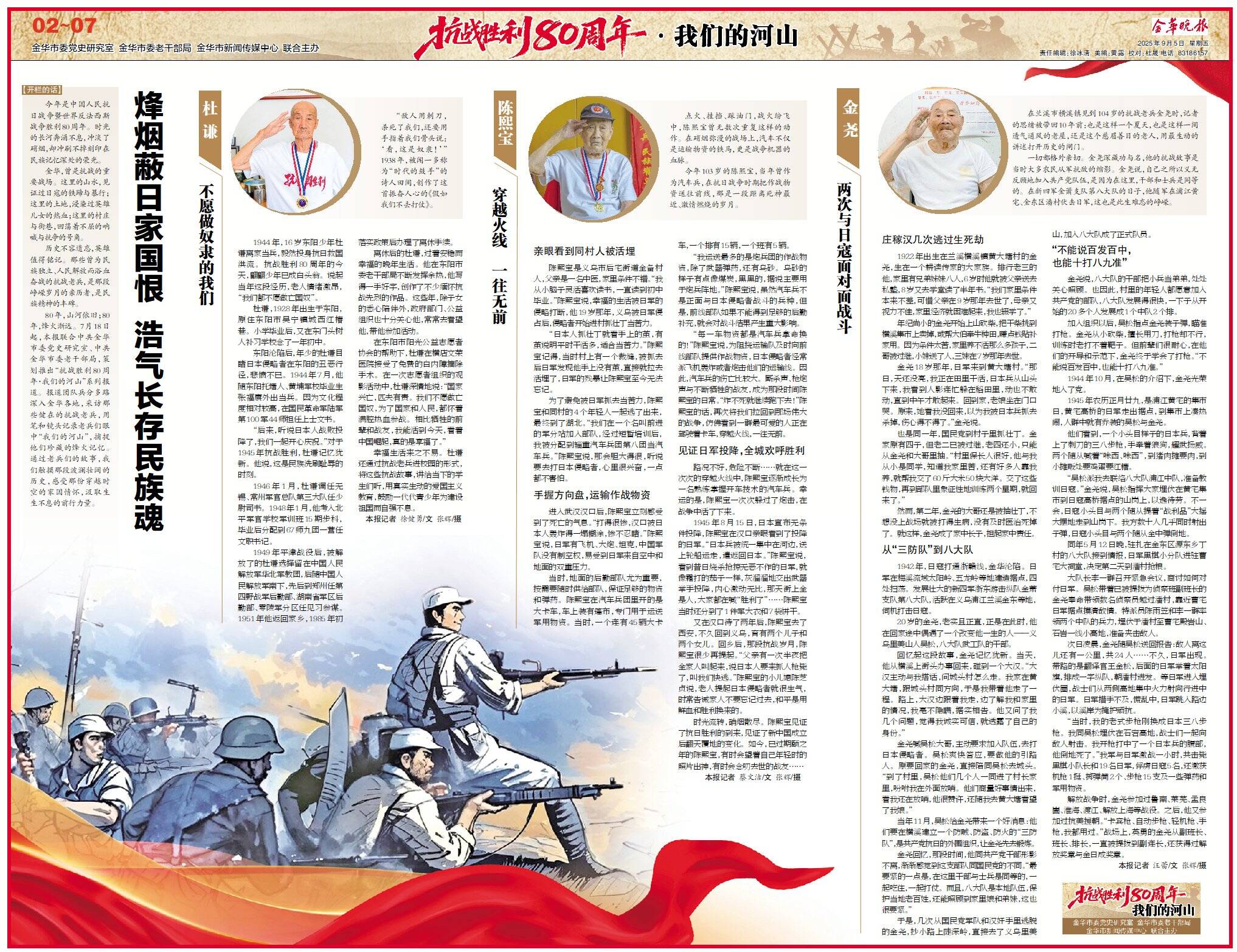

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。时光的长河奔涌不息,冲淡了硝烟,却冲刷不掉刻印在民族记忆深处的荣光。

金华,曾是抗战的重要战场。这里的山水,见证过日寇的铁蹄与暴行;这里的土地,浸染过英雄儿女的热血;这里的村庄与街巷,回荡着不屈的呐喊与抗争的号角。

历史不容遗忘,英雄值得铭记。那些曾为民族独立、人民解放而浴血奋战的抗战老兵,他们是那段峥嵘岁月的亲历者,是民族精神的丰碑。

80年,山河依旧;80年,烽火渐远。7月18日起,本报联合中共金华市委党史研究室、中共金华市委老干部局,策划推出“抗战胜利80周年·我们的河山”系列报道。报道团队兵分多路深入金华各地,采访那些健在的抗战老兵,用笔和镜头记录老兵们眼中“我们的河山”,捕捉他们珍藏的烽火记忆。通过老兵们的故事,我们触摸那段波澜壮阔的历史,感受那份穿越时空的家国情怀,汲取生生不息的前行力量。

“敌人用刺刀,杀死了我们,还要用手指着我们骨头说:‘看,这是奴隶!’”1938年,被闻一多称为“时代的鼓手”的诗人田间,创作了这首振奋人心的《假如我们不去打仗》。

1944年,16岁东阳少年杜谦离家当兵,毅然投身抗日救国洪流。抗战胜利80周年的今天,翩翩少年已成白头翁。说起当年这段经历,老人情绪激昂,“我们都不愿做亡国奴”。

杜谦,1928年出生于东阳,原住东阳市吴宁镇城西红椿巷。小学毕业后,又在东门头树人补习学校念了一年初中。

东阳沦陷后,年少的杜谦目睹日本侵略者在东阳的丑恶行径,悲愤不已。1944年7月,他随东阳托塘人、黄埔军校毕业生张福赓外出当兵。因为文化程度相对较高,在国民革命军陆军第100军44师担任上士文书。

“后来,听说日本人战败投降了,我们一起开心庆祝。”对于1945年抗战胜利,杜谦记忆犹新。他说,这是民族洗刷耻辱的时刻。

1946年1月,杜谦调任无锡、常州军官总队第三大队任少尉司书。1948年1月,他考入北平军官学校军训班15期步科,毕业后分配到67师九团一营任文职书记。

1949年平津战役后,被解放了的杜谦选择留在中国人民解放军华北军教团,后随中国人民解放军南下,先后到郑州任第四野战军后勤部、湖南省军区后勤部、零陵军分区任见习参谋。1951年他返回家乡,1985年初落实政策后办理了离休手续。

离休后的杜谦,过着安稳而幸福的晚年生活。他在东阳市委老干部局不断发挥余热,他写得一手好字,创作了不少缅怀抗战先烈的作品。这些年,除子女的悉心陪伴外,政府部门、公益组织也十分关心他,常常去看望他,带他参加活动。

在东阳市阳光公益志愿者协会的帮助下,杜谦在横店文荣医院接受了免费的白内障摘除手术。在一次志愿者组织的观影活动中,杜谦深情地说:“国家兴亡,匹夫有责。我们不愿做亡国奴,为了国家和人民,都怀着满腔热血参战。相比牺牲的前辈和战友,我能活到今天,看着中国崛起,真的是享福了。”

幸福生活来之不易。杜谦还通过抗战老兵进校园的形式,将这些抗战故事,讲给当下的学生们听,用真实生动的爱国主义教育,鼓励一代代青少年为建设祖国而自强不息。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。