2025-09-04 23:22:10

来源: 无

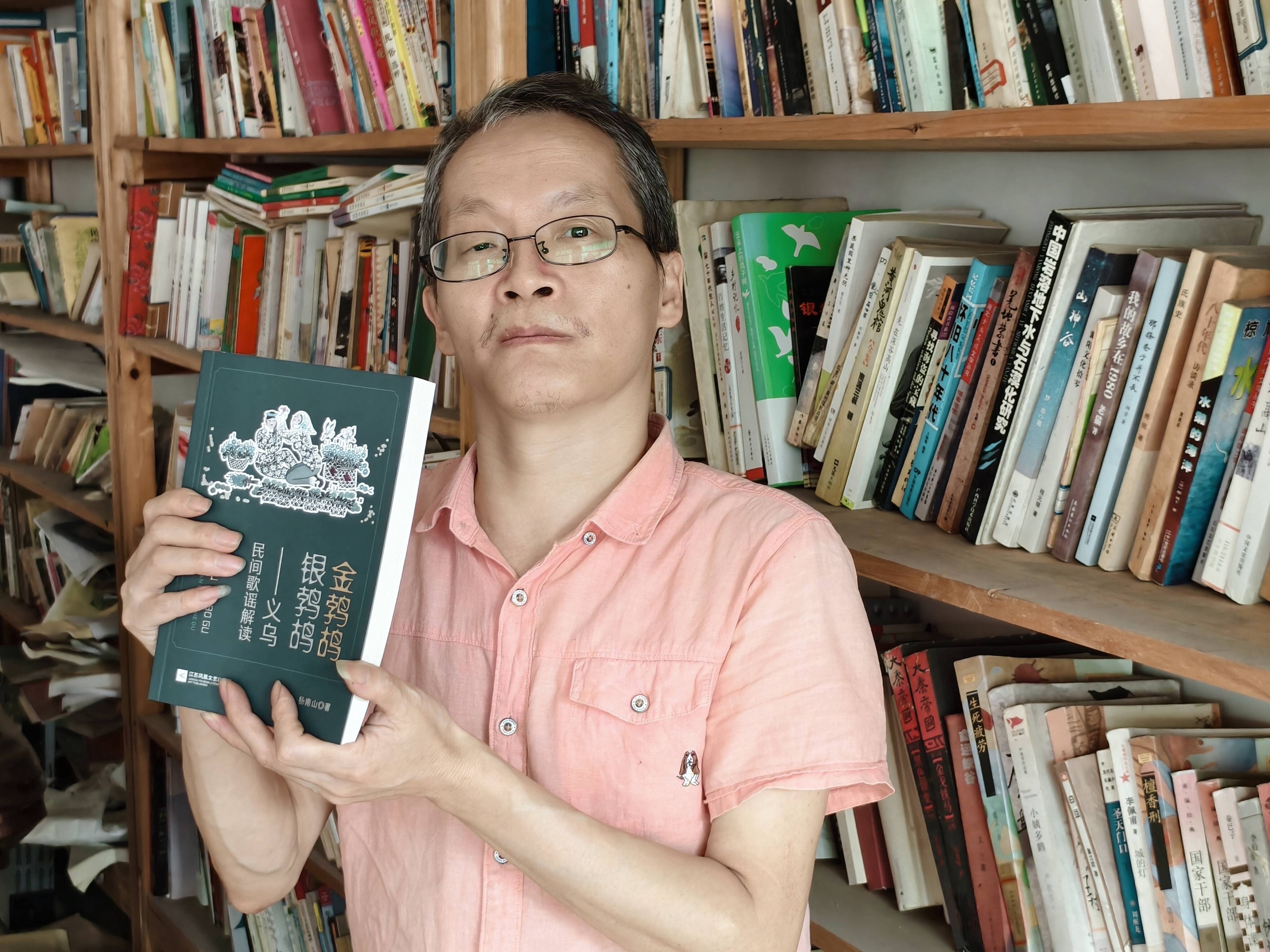

“今天一上午就卖了150本,看来这新书也会畅销……”9月4日中午,记者见到杨南山时,他正准备下楼吃午饭,满脸欣喜。他说,上午把刚出版的新书《金鹁鸪 银鹁鸪一义乌民间歌谣解读》封面发到微信朋友圈,很快引来众人“围观”,要求购书的读者“排起长队”。

“这本书,主要从民俗学与民间文学的角度,对歌谣中的义乌元素进行解读,或对歌谣中提及的事物进行义乌关联的解读,从中领略义乌人的性格、品德与智慧,弘扬义乌精神。”杨南山介绍,歌谣文本,以及它所关联的义乌俗语、谚语、谜语、歇后语、口彩词、神话、传说、故事、戏文、曲艺等,在叙述上,很大部分采用了义乌方言。

“它不是一本普通的歌谣集,而是义乌这方水土用乡音刻录的一段基因密码。”杨南山坦言,为完成这本书,他采用田野采风与文本互证的方法,断断续续研究了16年。其间,他深入义乌农村,与游口歌篓(民间歌谣传承者)如八囡、三牛囡等交流,记录原生态歌谣。例如,他通过多次拜访柳村杨八奶的遗孀,整理出大量濒临失传的民间传说、谜语和顺口溜。

研究过程中,他得到义乌方言专家赵晓青的指导,确保歌谣文本的方言准确性。像《金鹁鸪 银鹁鸪》等歌谣的解读,就结合方言发音与语义,还原了其本土特色。同时,他还采用跨学科视角,将歌谣与义乌俗语、谚语、歇后语等关联解读,形成“歌谣+俗语”的立体研究框架。如通过《义乌码头》《种田歌》等作品,展现义乌社会风貌与商业智慧。

杨南山1971年出生在义乌南江边上的一个小村庄,他从小耳濡乡间歌谣,美香婶哼唱的“菱角挂满船,划只船,一划划到长江沿……”至今犹在耳畔。当年村里小学的操场上,大哥哥大姐姐们做游戏时唱的“称面称面起糖勾,三次要糖勾,里把大,那把大,称面称面索一索”等歌谣,他依然不假思索就能背诵。

后来,他举家迁回北苑街道柳村,村里有不少“游口歌篓”,像八囡、三牛囡、杨美香、季仙妹等,当时那些游口歌传入耳中,他都存入了大脑。成年后,他致力于文学创作、地方志编纂及民俗研究工作。

随着城市化进程加速,方言与口头文学正快速消逝。他以“为义乌老百姓树碑立传”为使命,系统整理散落乡野的歌谣,试图通过文字留存这些“没有版权的口头明珠”。其研究不仅是对民俗的记录,更是对义乌人集体记忆的抢救。

让杨南山倍觉欣慰的是,当他表露有整理出版《金鹁鸪 银鹁鸪一义乌民间歌谣解读》一书的意愿时,得到了义乌相关部门负责人的充分肯定,并被列为义乌市文化精品奖励扶持项目。在断断续续长达16年的采风、创作过程中,也得到义乌市委宣传部、文联、地方志编纂室、图书馆、作协等部门及众多专家学者的大力支持与帮助。

“民间歌谣是没有版权的。这本小书收录的义乌民间歌谣,要说真正的作者,那就是义乌的广大老百姓。义乌老百姓创作了丰富的口头文学,却没有留下自己的名字。我这本小书,就是要为义乌老百姓树碑立传,为他们所创作的口头文学留下文本。”杨南山笑称自己只是一名“口头文学”传承者,出版的都是“小书”。而类似的“小书”,他已出了五本。

“我的第一本小书是《义乌野话篓》,后来又出了《义乌谭故》《朱丹溪故事》《义乌歌谣俗语》,新华书店都有售。”作为一名土生土长的义乌文化人,杨南山不仅写出了一批不可多得的义乌民间文学集,还先后参与编撰《义乌历代名家诗选》《义乌名人丛书》《义乌市非物质文化遗产北苑卷》等工作。2008年,他曾被省文化和旅游厅授予“浙江省农村文化示范户”称号。

杨南山表示,各个时期流传于义乌民间的部分歌谣和俗语,内容广泛,词句鲜活,朴实简练,乡土气息浓郁,不失为义乌本土重要的非物质文化遗产。他热衷整理“口头文学”,旨在传承义乌本土文化,彰显义乌精神。他甘愿为义乌地域文化“松土”和“施肥”,让义乌文化这棵大树更加枝繁叶茂。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。