2025-09-06 07:04:06

来源: 无

位于北京市西城区魏染胡同30号的京报馆旧址里,“铁肩辣手”四个遒劲有力的大字格外引人瞩目。这里曾是中国近代著名报人邵飘萍创办的《京报》馆旧址,是进步思想传播的前沿阵地。《京报》创刊之初,就旗帜鲜明地反对帝国主义和封建军阀,配合党在北方的革命活动,并成为传播马克思主义的重要阵地。

京报馆旧址

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,邵飘萍嫡孙邵澄结合自甲午战争以来长达50年的日本侵华历史,系统整理了祖父邵飘萍和祖母汤修慧在《京报》等刊物上发表的有关中国人民反抗日本侵略者的文章和新闻报道,分四个阶段进行了深入研究。

邵飘萍嫡孙邵澄在京报馆旧址当义务讲解员

邵澄的研究表明:邵飘萍1915年第一次流亡日本时,就与李大钊等人并肩战斗,揭露日本帝国主义妄图把中国变为其殖民地的狼子野心;“九一八事变”爆发后,《京报》立即进行了连续报道,揭露事件真相,痛斥日军侵华野心,呼吁民众奋起反抗侵略,成为了当时国内舆论战场的“无声枪炮”,和揭露侵略者罪行、凝聚民族精神、和鼓舞民众斗志的“舆论堡垒”。

震惊中外的“七七事变”爆发后,为了不使《京报》沦为敌伪政权的喉舌,1937年7月28日,在距日寇攻占北京后举行所谓“进城”仪式前一天,汤修慧毅然决然关闭了报馆,这是对日本军国主义无声的强烈抗议。可以说,从1915年后,一直到1937年,邵飘萍和汤修慧夫妇及《京报》始终以笔为枪,以纸为炮,在没有硝烟的战火中大胆戳穿日本军国主义亡我中华的狂妄企图。

邵飘萍嫡孙邵澄在向家乡媒体记者和参观者介绍京报馆的发展历程

邵飘萍反对日本侵华的第一阶段,主要在1915年他第一次流亡日本期间。邵飘萍到日本后,很快与同窗潘公弼,及另一位东阳同乡马文车一起组建了“东京通讯社”,专门为北京、上海等地的报纸提供有关日本侵华政策的信息和动态。

其间,邵飘萍以“东京通讯社社员飘萍”署名发表了大量文章。由他采写的《东京外交界要闻》,刊发非常密集,每个月要刊发五六篇,这些文章大多发表在《申报》和《时事新报》上。另外,邵飘萍还写了《日本政局之旁观》《日本对我帝制问题之说》《日人在哈尔滨之现状》《日人之对我政策如何》等文章,直接披露当时日本的对华政策。

第一次世界大战爆发后,日本正式对德宣战。他们罔顾中国政府在山东划定的“中立区”,强行出兵山东,攻占青岛,占领德国在胶州湾的租借地和胶济路铁路全线。得知消息后,邵飘萍义愤填膺,奋笔疾书,不到半个月就接连写下《日人所述之济南近况》《青岛马贼之大秘密》《青岛之现在与将来》等檄文,揭露日本对德国宣战的真实动机,就是想乘机夺取德国在中国山东的权益,扩张其在中国的侵略势力。

日本侵略者得寸进尺,逐渐暴露出其独霸中国的企图。1915年5月,袁世凯与日本签订了丧权辱国的“二十一条”。“这原本日方要求保密的协定,很快为新闻界所得知,邵飘萍认为这是天大的国耻!”邵澄说,之后一段时间,邵飘萍与李大钊等仁人志士并肩战斗,写下了《我国断送权利之痛史》《日人论其政府之对我警告》《今后外交之形势如何》等一系列时评文章,进一步揭露日本企图把中国变为殖民地的狂妄野心。“二十一条”经媒体披露后,很快激起中国知识分子及广大民众对日本军国主义以及袁世凯卖国政府的强烈愤慨,全国各地随之爆发了大规模的反日爱国运动。

邵飘萍反对日本侵华的第二阶段是在1919年五四运动前后。这个时候邵飘萍已经回国,并秉承“必使政府听命于正当民意之前”的办报宗旨,创刊了《京报》。他除了《京报》社长的身份外,还担任北京大学新闻学研究会导师、国民杂志社顾问。5月3日晚上,邵飘萍在北大法科礼堂的那场演讲,吹响了五四运动集结号。

1919年5月3日晚,这是一个不眠之夜。就在前一天,北京大学校长蔡元培获悉,北洋政府内阁发出密令,命令出席巴黎和会的代表在山东条款上签字。当天下午,北大召开紧急会议,到会的有国民杂志社和各校学生代表百余人。蔡元培介绍了巴黎和会上帝国主义相互勾结牺牲中国主权的情况,号召大家奋起救国。很快,一则通知发出,5月3日晚7时,在北大法科礼堂召开学生大会,北京10多所高校的学生代表参加。当晚的法科礼堂灯火通明,开会时间未到,礼堂内就已人头攒动。

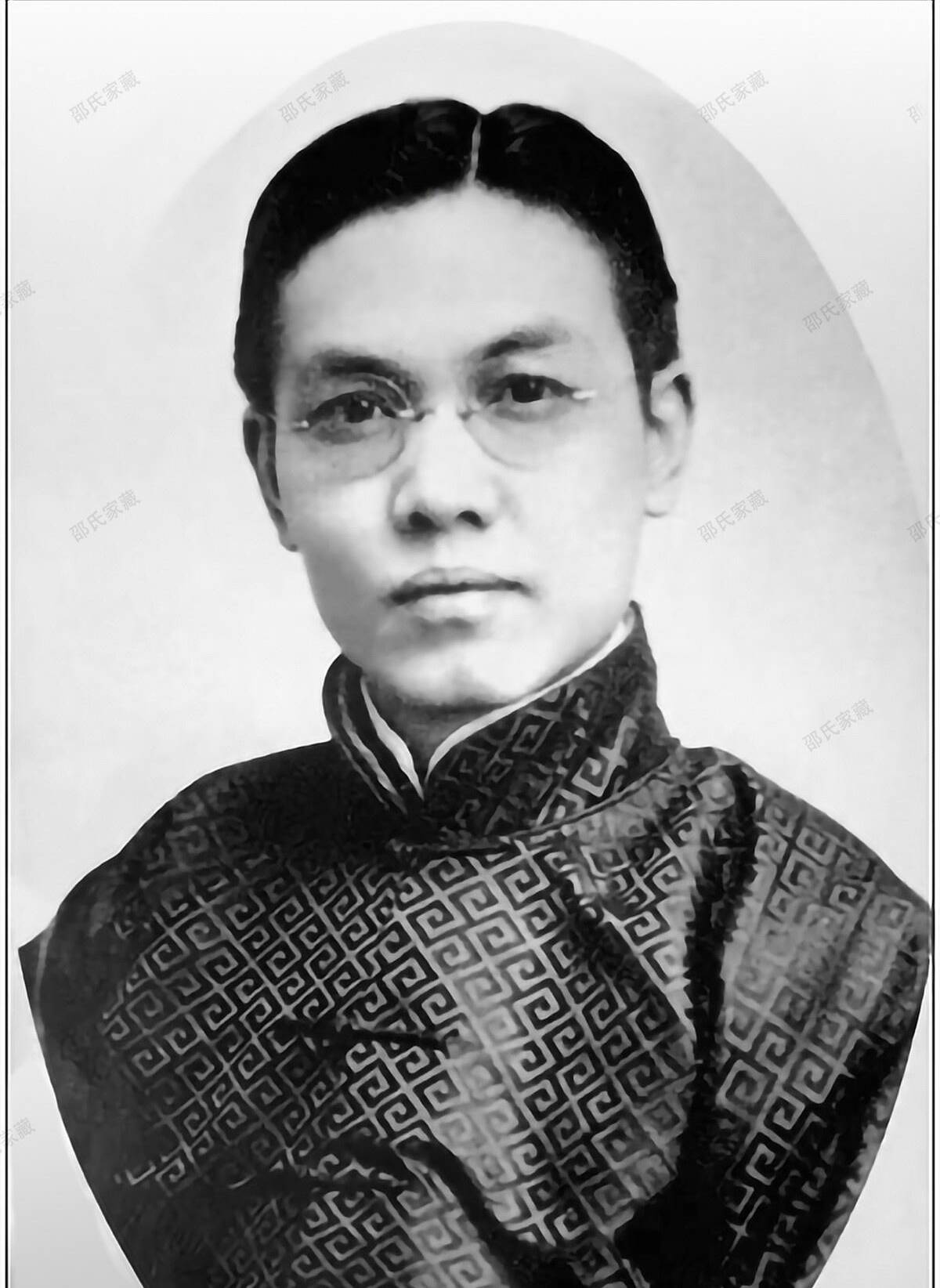

邵飘萍

最先发表演说的是邵飘萍。他悲愤而激昂地报告了巴黎和会上中国外交失败的经过和原因,具体分析山东问题的性质及当前形势。他大声疾呼:“现民族危机系于一发,如果我们缄默等待,民族就无从挽救而只有沦亡。北大是高等学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争!”学生们悲愤填膺,振臂高喊:“严惩国贼!还我青岛!”将会议推向高潮。

邵飘萍振聋发聩的演讲,敲响了中国人图存救亡的警钟,拉开了五四运动的序幕。那是一个群情激愤的不眠之夜,邵飘萍很晚才回到报馆,回来后立即马不停蹄、通宵达旦地撰写文章,修改第二天出版的报纸版面。5月4日,《京报》刊发了邵飘萍写的新闻稿《北京学生界之愤慨》,以及《勖我学生》等评论,将五四前夜的学生大会和时局情况,以最快的速度通报全社会。邵飘萍不知疲倦,一面安排记者采访报道天安门学界集会游行情况,一面自己前往国立法政专门学校,参加北京各校代表举行的集会,并再次上台发表演讲。之后的两个月里,他发表了40余篇署名文章,带领《京报》与全国进步报刊相互配合,形成统一舆论,对爱国学生给予强有力的支持。

邵澄认为,邵飘萍与《京报》反对日本侵华的第三阶段是1925年前后。这一阶段的《京报》特别注重对政局、战局的报道和评论,曾尖锐揭露军阀的反动行为,支持群众的反军阀、反帝国主义斗争。

1919年8月22日,《京报》载文反对当局的亲日卖国行为,段琪瑞政府早就不满邵飘萍五四期间支持学生爱国运动,以《京报》侮辱政府要员的罪名为由,通缉邵飘萍,查封了《京报》,邵飘萍只能再次赴日本避难。1920年9月7日段政府倒台后,邵飘萍回国复刊。

邵飘萍和《京报》支持冯玉祥建立国民军,支持中苏建交,支持孙中山领导的国民革命,赞扬国共合作的南方革命政府。曾出版《列宁特刊》《纪念马克思诞辰专号》和《纪念五一专号》。1925年五卅惨案发生后,《京报》20天中连发3次特刊,详尽报道惨案真相,刊出“打倒外国强盗帝国主义”的口号。1926年“三一八”惨案后,《京报》连续两天用两个整版的篇幅对北洋政府皖系军阀进行猛烈抨击。段琪瑞因此把邵飘萍秘密列入通缉名单。

1925年10月,京报馆新建编辑部落成

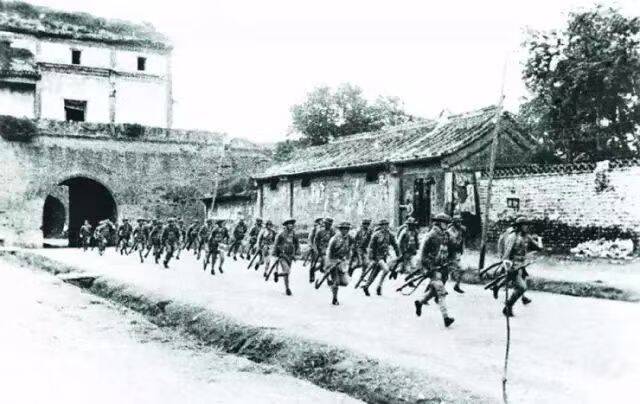

1925年11月24日,奉军第三军军长郭松龄因不满奉系军阀张作霖勾结日本帝国主义,出卖国家利益和热衷于内战的行径,在滦州召开军事会议通电反张,要求张作霖即日下野。同日,冯玉祥也发出通电,历数张作霖的罪状,劝他引咎辞职,并调整军队部署,以示对郭松龄倒戈反张的支持。《京报》于27日刊发了上述电报文稿。

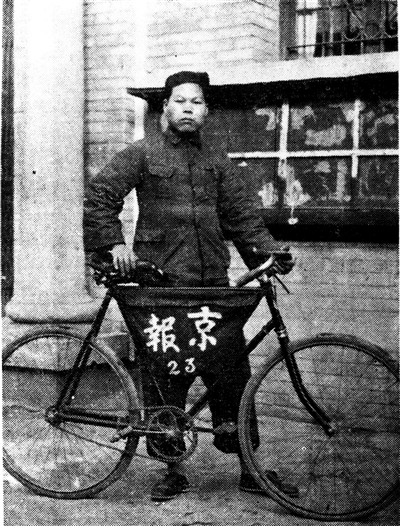

抗战时期,京报员工骑自行车投递《京报》

郭松龄举兵出关,节节取胜,先后攻克锦州等地,直逼奉天张作霖老巢。密切注视战事发展的邵飘萍洞察秋毫,其间在《京报》连续报道战事进程;发表时评支持和声援郭冯联军反张。同时还发表了《日本军阀干涉中国内政》等多篇时评,严厉谴责日本政府干涉中国内政的罪行。而张作霖为保住自己在东北的统治地位,不惜出卖国家主权和牺牲民族利益,签署了卖国条约,以换取日本政府的直接军事介入。随后,日本关东军奉内阁之命,对郭松龄部发出警告,出兵一个师团直接与郭军开战。

郭松龄倒奉失败后的一段时间里,邵飘萍仍不断撰文抨击日本当局政府与张作霖,把事件的真相披露于广大民众,并产生了极大的反响,在中国北方掀起了反日反战的浪潮。

邵飘萍

邵飘萍,这位中国近代新闻事业的奠基人、著名报人、新闻教育家,因坚持“新闻救国”理想,以笔为枪,毫不留情地揭露和批判北洋军阀的黑暗统治,最终触怒了军阀张作霖,被以“宣传赤化”等莫须有罪名判处死刑。1926年4月26日凌晨4时许,邵飘萍被押赴北京天桥刑场。临刑前,他从容地向监刑官拱手说:“诸位免送!”然后仰天大笑,英勇就义。枪声响起,一代报人血染京城、壮烈牺牲,时年40岁。他的死,成为中国新闻史上为坚持真理、揭露黑暗而献身的标志性事件。他用生命践行了“铁肩担道义,辣手著文章”的报人信念。

《京报》反对日本侵华的第四阶段是1928年复刊到1937年永久关停。这个阶段汤修慧妻遂夫愿接过邵飘萍的旗帜,继续揭露日本侵华战争的野心和暴行。

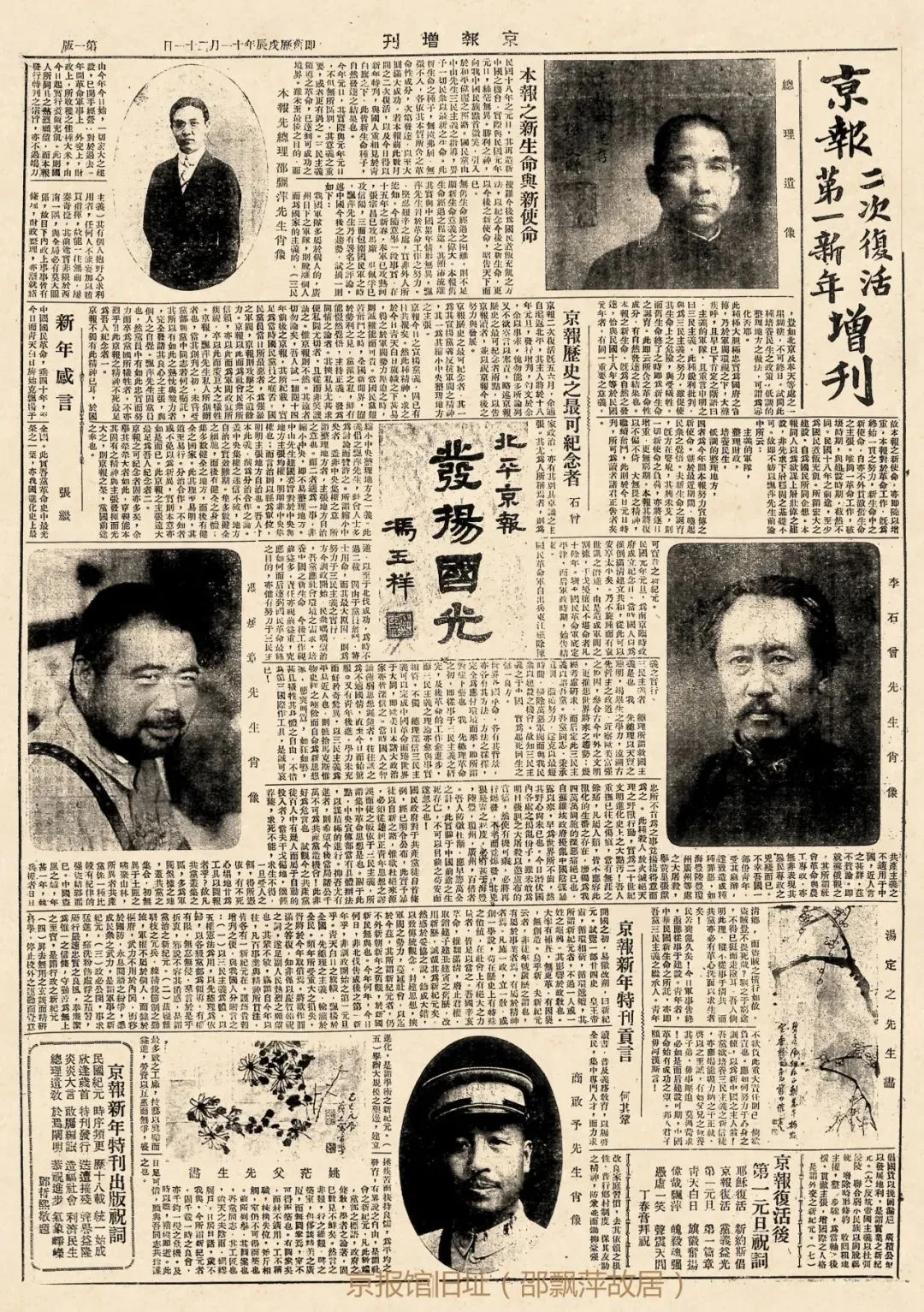

京报第二次复活推出的新年增刊

邵飘萍遇难两年后,妻子汤修慧于1928年6月12日复办《京报》。她撰写《京报二次复活宣言》曰:“呜呼,飘萍先生之丧,于今二十又六月矣……修慧盖无日不椎心泣血,含辛茹苦,以求得机会,一伸先夫宏大之志愿……”汤修慧表达了她继承夫志续办报刊的决心。

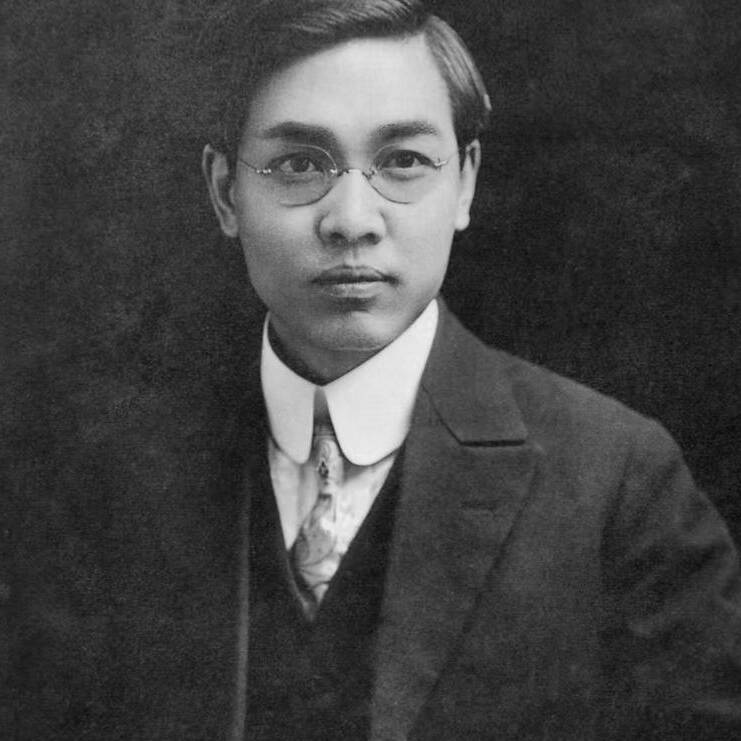

邵飘萍与汤修慧在一起

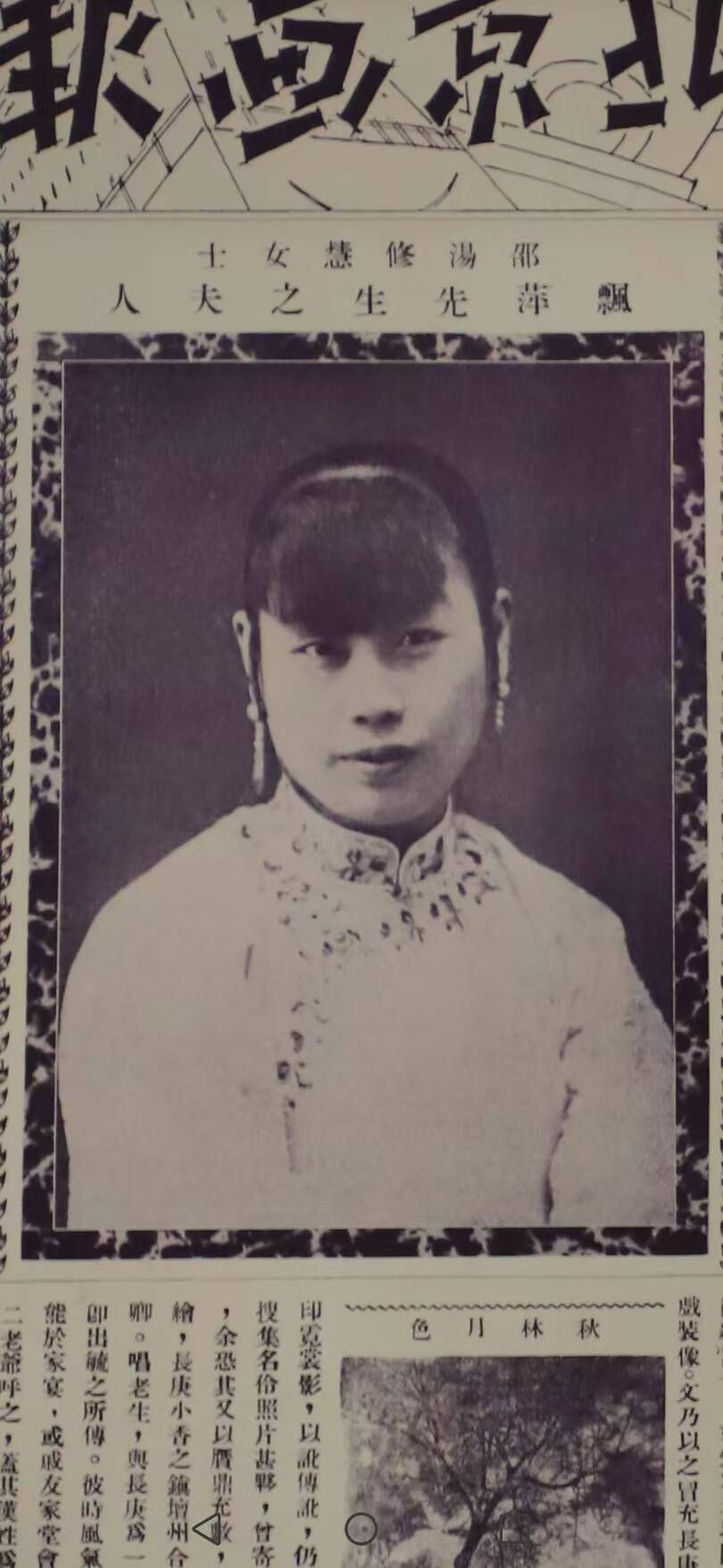

汤修慧,江苏苏州人,生于1890年。她自幼从父学艺,精通摄影技术,后随父亲到浙江金华酒坊巷开汤记照相馆。1910年的一天,邵飘萍来照相馆洗照片时,与汤修慧相识。为了帮助汤修慧提高文化素养,邵飘萍说服汤父,让汤修慧入浙江女子师范学校读书。1912年初,汤修慧与邵飘萍成婚;1916年,随邵飘萍来到北京。《京报》创办后,精通摄影技术的汤修慧成为邵飘萍的得力助手。

《京报》二次复刊时的汤修慧

1931年9月18日,日本关东军突然袭击沈阳,爆发震惊中外的“九一八事变”,日本以武力侵占东北。事实上,《京报》二次复刊后,一直在通过报道告诫当局要提防日本侵略中国的野心。1928年5月3日济南“五三惨案”发生后,《京报》立即投入抗日舆论战,呼吁国人抵制日货,抗议日本的侵略行径。

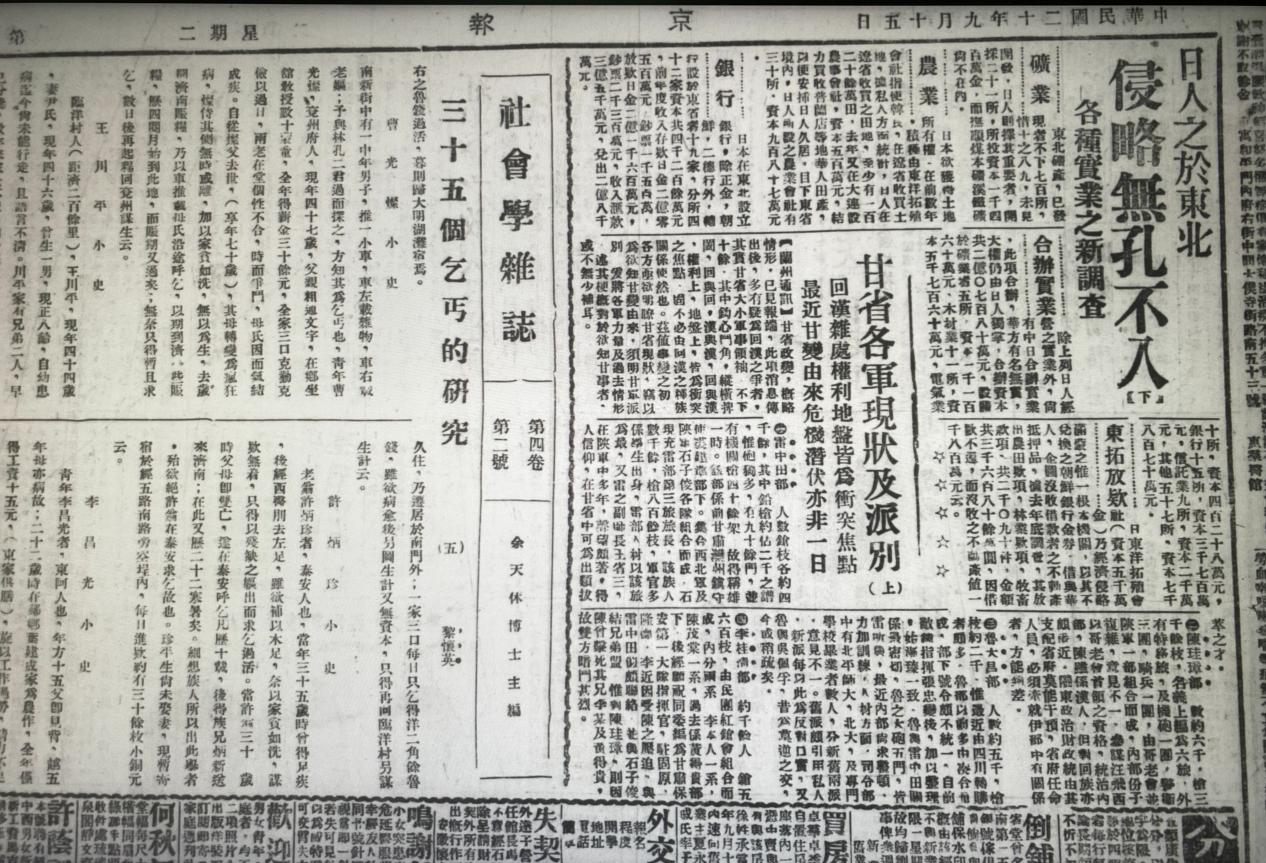

1931年9月15日,九一八事变爆发前三天《京报》刊发《日人之于东北 侵略无孔不入(下)各种实业之新调查》

“九一八事变”之前,《京报》相继刊发了《日人之于东北 侵略无孔不入》的调查报道,9月15日发表的《各种实业之新调查》一文,从矿业、农业、银行、合办实业等多个方面,揭露日本企图通过方方面面的渗透以侵占中国的阴谋。

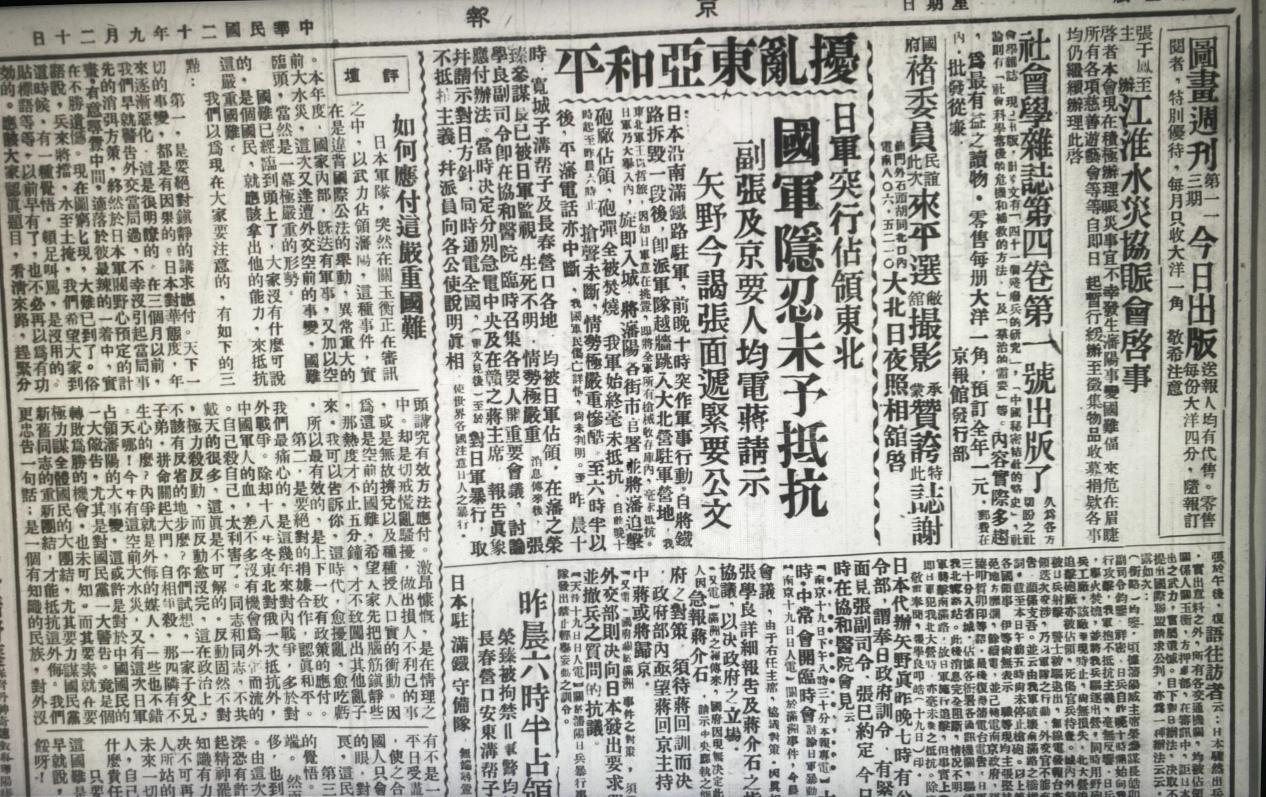

“九一八事变”爆发后第三天,1931年9月20日,《京报》在头条时政消息上标注了【扰乱东亚和平】六个大字,下面是一篇400多字的《日军实行占领东北 国军隐忍未予抵抗》报道。报道称:“日本沿南满铁路驻军,前晚十时突作军事行动,自将铁路拆毁一段后,即派军队越墙跳入大北营驻军营地。我东北军王哲旅因知日军意在挑衅,即将全军所有枪械收存库内,始终毫未抵抗。日军向北大营发起猛烈进攻……自前晚十时至昨晨六时,枪声未断,形势极严重。至六时半以后,平沈电话亦中断,我国军民伤亡详情尚不判明。”

1931年9月20日,《京报》报道九一八事变,并配发评论《如何应付这严重国难》

这则消息的左边,配发了《如何应付这严重国难》评论。评论指出:“日本军队以武力占领沈阳,这种事件实在是违背国际公约的举动。”“天下一切的事变,都是有因果的。日本对华态度,近年来越来越恶化,这是很明了的。在三个月前,我们就警告外交当局过,不幸没有引起当局的重视。”针对严峻的时局,文章提出了三点建议,并呼吁:“兵来将挡,水至土掩,国难已经临到头了,大家要看清来路,顿足叫骂是没有用的。是个国民,就应该团结起来,共御外敌!”

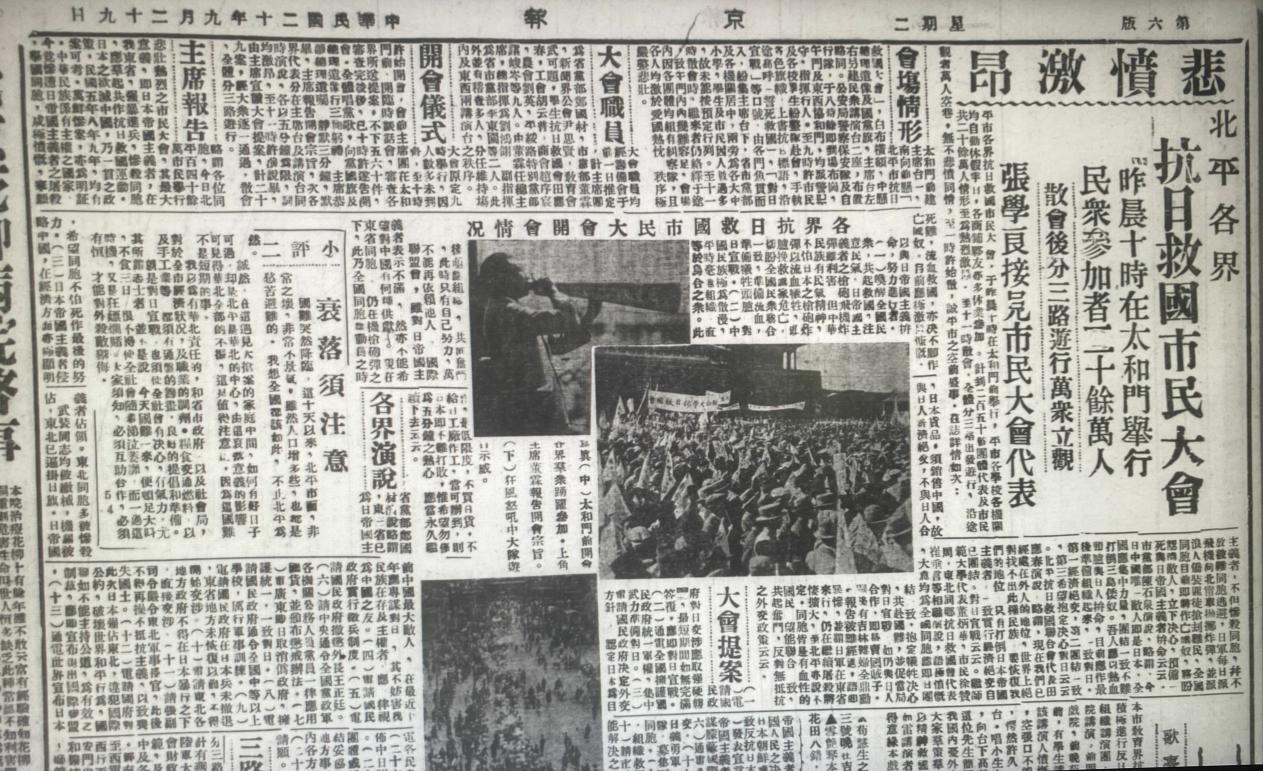

1931年9月29日,《京报》详细报道了对北平各界抗日救国市民大会的情况

“九一八事变”爆发后的一个多月里,《京报》每天腾出重要版面,开辟【各界反日救国】专栏,先后刊发《各校誓死反日》《全国将士纷请宣战》《全国一致激昂反日》《青年之愤激》《各地学生奋起组义勇军》等60多篇报道,为举国上下掀起轰轰烈烈的抗日救国运动起到积极的推动作用。9月28日,北平各界在太和门举行抗日救国市民大会,20多万民众参加,散会后又分三路游行。第二天的《京报》图文并茂,从会场现场、大会仪式、抗日报告、各界演说、大会提案等进行了全方位多角度的报道。

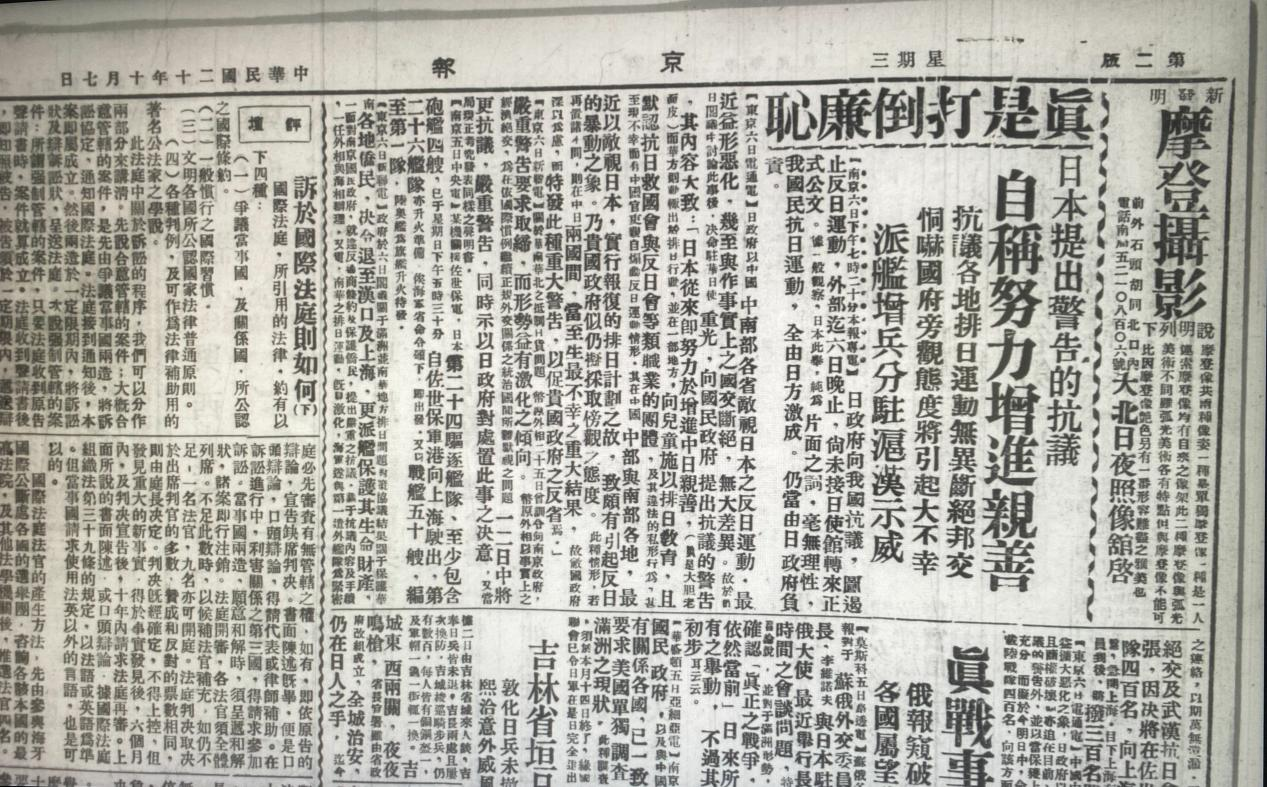

1931年10月7日,《京报》发表评论《真是打倒廉耻》

针对中国民众的反日抗日活动,《京报》利用掌握的国外资讯信息,对日本不择手段的污蔑及时予以披露。日本自称“从来即努力于增进中日亲善”,提出“抗议各地排日运动无异断绝邦交”。10月7日,《京报》以《真是打倒廉耻》为题,彻底撕开了日本帝国主义这张厚颜无耻的“老面皮”。

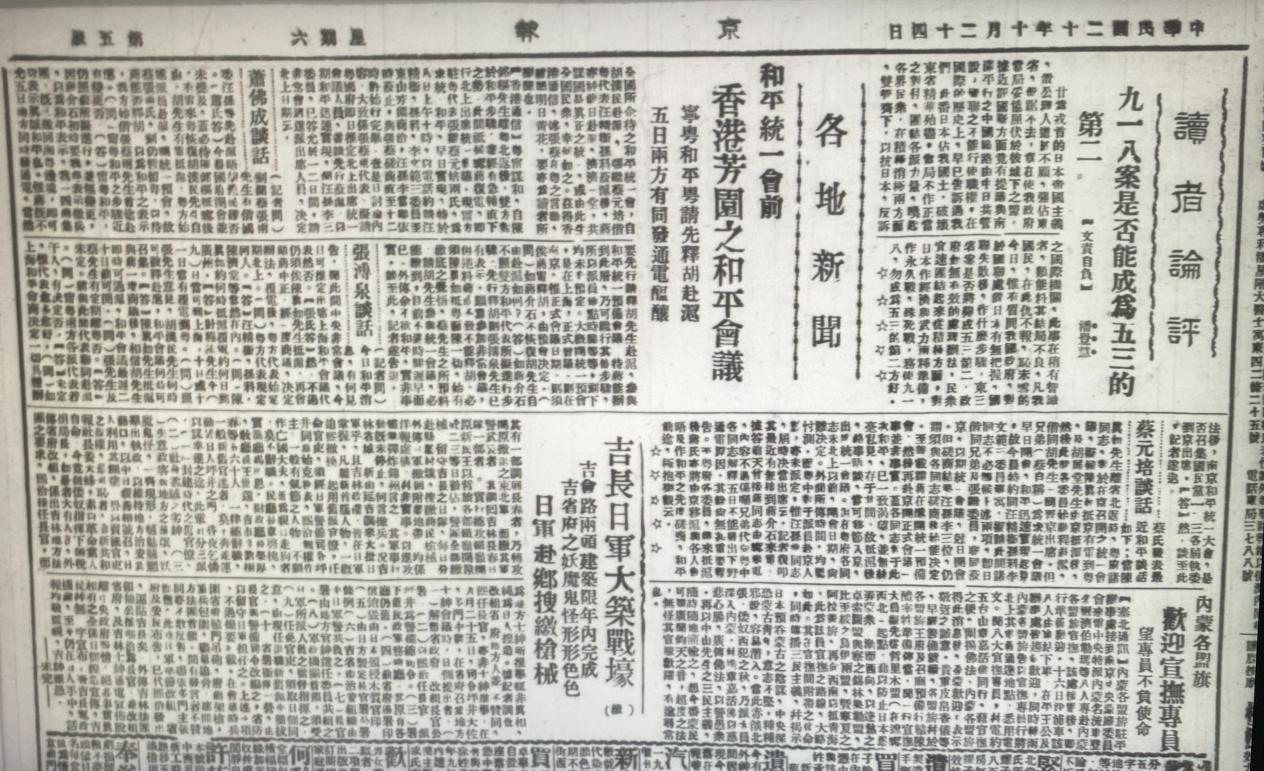

1931年10月24日,《京报》发表署名文章《九一八案是否能成为五三的第二》

10月24日,《京报》第五版刊发了署名评论《九一八案是否能成为“五三”的第二》。文章一针见血地指出,国民政府依赖国际联盟的仲裁是一厢情愿的痴心幻想。“凡我国民,在此仇不报耻未血之今日,惟有质问我国政府:对于国联处置日本有无把握?国联失败后作什么步骤?东三省案是否将成为‘五三’第二?政府如无有效的处置办法,民众宜速团结起来。对日本作经济与武力两种准备,作永久战、殊死战,务使九一八勿成为‘五三’的第二方好!”

1932年的汤修慧

与此同时,《京报》还连续推出《衰弱须注意》《必须充实力量》等一系列评论文章,指出“日人侵占满洲,处心积虑已非一日,今后惟视国人能否觉悟”“这国难不是短期的事。对日宣战须使全社会有决心、有气力,必须有恒,互助合作,才能对外杀敌击侮。”这些评论切中时弊,澄清事实,给迷茫中的国民以信心。

“从1901年《辛丑条约》签订以后,至‘七七事变’前30多年间,日本不断向华北驻屯军增派兵力。这支侵华日军,在各驻守地耀武扬威,像一只登堂入室的恶狼,时时威胁着华北地区的安全。”邵澄说,日本侵略者的野心昭然若揭,《京报》一直在唤醒民众,要保持头脑清醒。

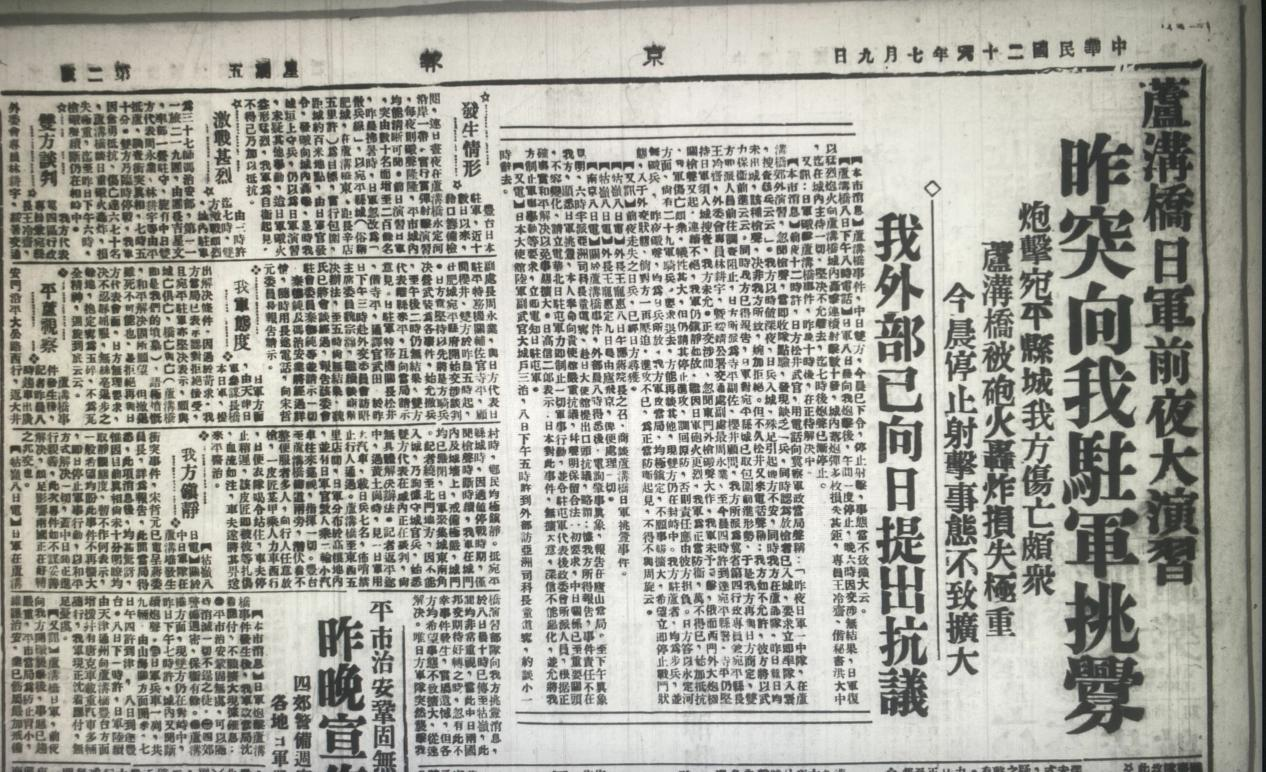

“七七事变”爆发后的第三天,1937年7月9日,《京报》随即刊发了《卢沟桥日军前夜大演习 昨突向我驻军挑衅 炮击宛平县城 我方伤亡颇众》的报道。本报消息:“日军七日夜间在卢沟桥实弹演习,其规模之大,远超寻常演习范围,并宣称我发开枪,日兵有一人失踪,欲入宛平县城搜查。我方予以劝阻,日军竟对宛平实施围攻。”

1937年7月9日《京报》刊发七七事变的新闻

7月24日,《京报》在报道《各界发起组织救国会》的消息后,发表了一篇《宁为炮下灰,不作亡国奴》的评论文章,看后让人热血沸腾。文章说:“日军每日派飞机向北平抛掷炸弹,全国同胞即将作亡国奴。中国虽弱,尚有四万万五千万人民之头颅热血。”宁为炮下灰,不作亡国奴。文章最后表达了全国上下同仇敌忾、抗击日本侵略者的坚定决心:“我四万万五千万同胞牢固不拔之决心,敢信以此决心,必能战胜任何艰苦危难。”“希望同胞不怕死,作最后的努力。以大无畏之精神,救国家于危亡,立下决心,誓死与日本帝国主义者拼命!”

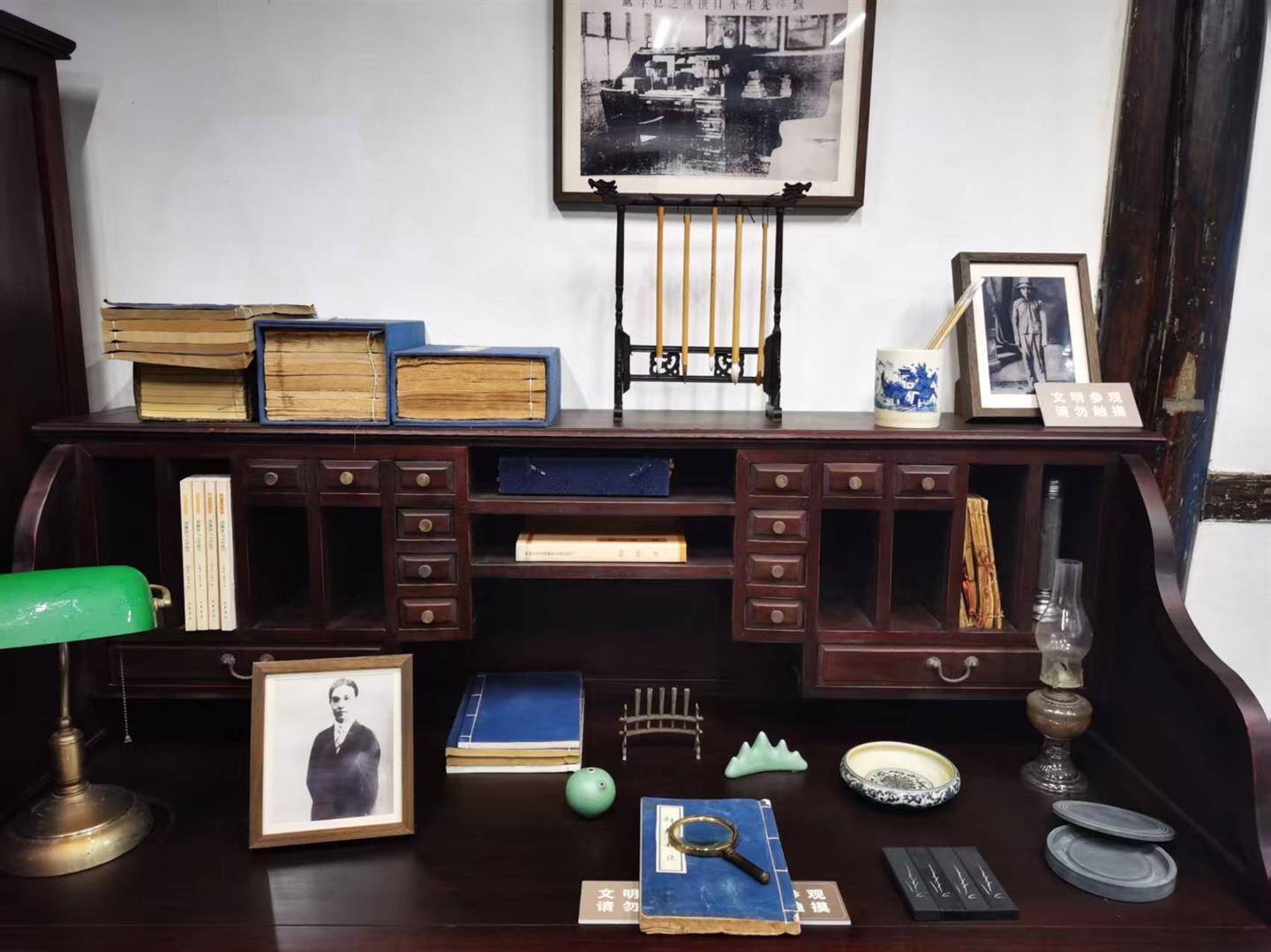

邵飘萍的书桌

从7月9日开始,《京报》每天都用整整一个版面及时发布战事和各界抗日的报道。7月26日夜间,日军轰炸廊坊一整日后,向中国守军发出最后通牒,要求29军在27日中午前退出北平。中国军队拒绝了日军的要求,发布了守土抗敌的通电。7月27日深夜,南苑战事打响。

中国国家图书馆保持有历年来的《京报》

“二十五日夜,日方突向廊坊进兵,对我驻军射击。二十六日晨,日增加大批援军,并以十七架轰炸机肆行轰炸,我军奋勇抵抗,损失甚重。”7月28日的最后一期《京报》,刊发了《时局已届最后关头 我方拒绝任何要求 平市四郊均有激烈冲突》《卢沟桥中日军又有战事发生》《南苑方面昨晚发生激战》等11篇抗战的报道。这一天,南苑失守。

至此,北京城已全部陷落于日本侵略者之手。1937年7月29日,京报社长汤修慧依然决然关闭了报馆,《京报》终刊于第5355期。这是《京报》全体具有民族大义和气节的爱国报人,同仇敌忾,向日本侵略者发出的无声抗议!

《京报》在中国新闻史上的地位是独一无二的。它不仅是北洋军阀时期北方进步舆论的核心堡垒,更以其独立的报格、坚韧的作风、专业的操作和悲壮的结局,树立了一座精神丰碑,对近代中国报人及后来的新闻工作者产生了深远的影响,成为新闻业永远的楷模和骄傲。(部分照片由邵澄及京报馆提供)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。