2025-09-08 06:50:30

来源: 无

“自从战地服务队到金华来以后,我们有了组织,我们有了俱乐部,我们有了训练班,我们要深深感谢他们。明天他们就要离开我们了,我们会像走夜路失了明灯……”

“节目进行到最后,是献旗了……我们向大家保证:这两面旗在不久的将来一定会插到杭州,插到南京,插到上海,插到北平,插上山海关,插上沈阳、长春、哈尔滨,一直到插上兴安岭、长白山!”

1938年4月4日下午,阳光正融解着金华南山北山上的残雪,一场盛大的欢送会在县城举行。黄包车夫、码头工人、铁匠、泥水匠、店员、印刷工人、战时儿童学校的儿童代表齐聚一堂,与第八集团军战地服务队依依惜别。队员杨应彬写下短文《盛大的欢送》,声情并茂地记录了这支队伍与金华人民在抗战期间结下的深情厚谊。

那时,金华人民还不知道,在这个隶属于国民党军队的战地服务队里,秘密潜伏着共产党的一个战斗堡垒——由周恩来指示成立的中共特别支部。抗战烽火中,一群文化人士脱掉长衫同赴战地,坚守信仰潜伏十年,在抗日战争时期和解放战争时期基本完成党所赋予的历史任务,其间没有发生成员叛变、组织遭受破坏等重大事件,最后功成身退。

今年是抗战胜利80周年,记者在搜集资料时发现了这个隐秘的中共特别支部。这么多年过去,支部成员在战火纷飞的年代高歌“动员全国同胞,争取抗战到底”的故事,在错综复杂的环境中斗智斗勇屡建功勋的过往,应该在八婺大地被知晓、被颂扬……

文人壮歌——

“以热忱励士气,以鲜血染征衣”

日军侵略硝烟弥漫,中国仁人志士热血沸腾。

战地服务队成立于1937年抗战全面爆发后,那时,国民党军高级将领张发奎担任淞沪战场右翼军总指挥兼第八集团军总司令,他请朋友郭沫若帮忙寻找人选,想在司令部设立一个政治部,对外从事抗日民众宣传,对内做部队的思想政治工作。在中共中央军委副主席周恩来的指示下,郭沫若动员了一批文化界知名人士和进步青年。

1937年9月25日,战地服务队成立。队员有钱亦石、杜国庠、左洪涛、张健甫、石凌鹤、刘田夫、何家槐、林默涵、唐瑜、张凌青、孙慎、杨应彬、吉联抗、王亚平等34人,队里设有总务科、宣传科、外务科。

考虑到张发奎在国民党军队中的地位,周恩来指示,在第八集团军战地服务队中建立一个秘密的战斗堡垒——中共特别支部。“(1937)十月中旬的一个下午,亦石同志从上海回到奉贤队部,将写有十个人名的名单交给我,并庄重地说:‘这是十个党员同志的组织关系,上级党委决定交给你接收,并指定你担任特别支部书记;要要求所有党员严格保密,不能暴露党员身份和党组织……’”1986年10月,左洪涛撰文写道。

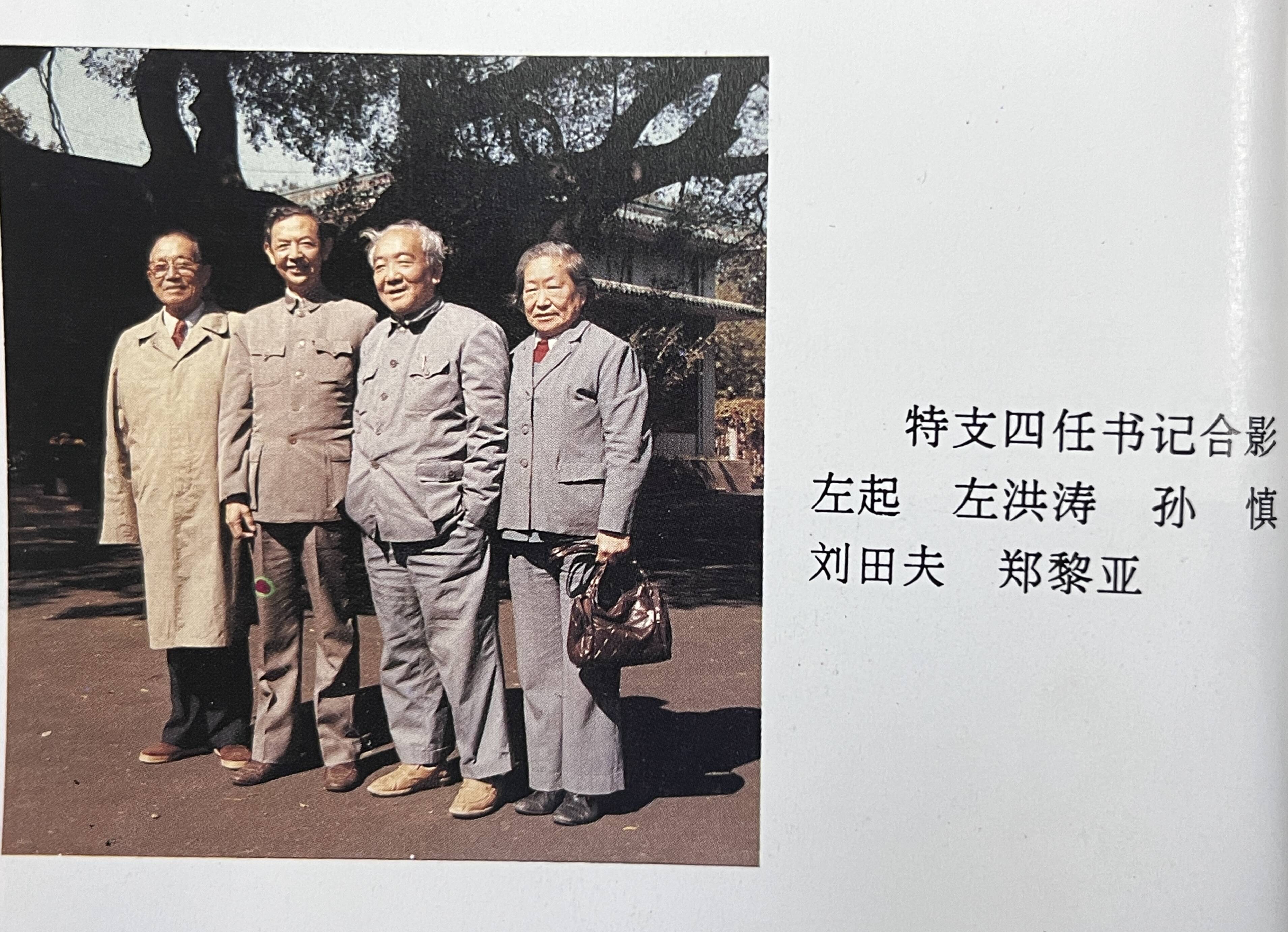

左洪涛

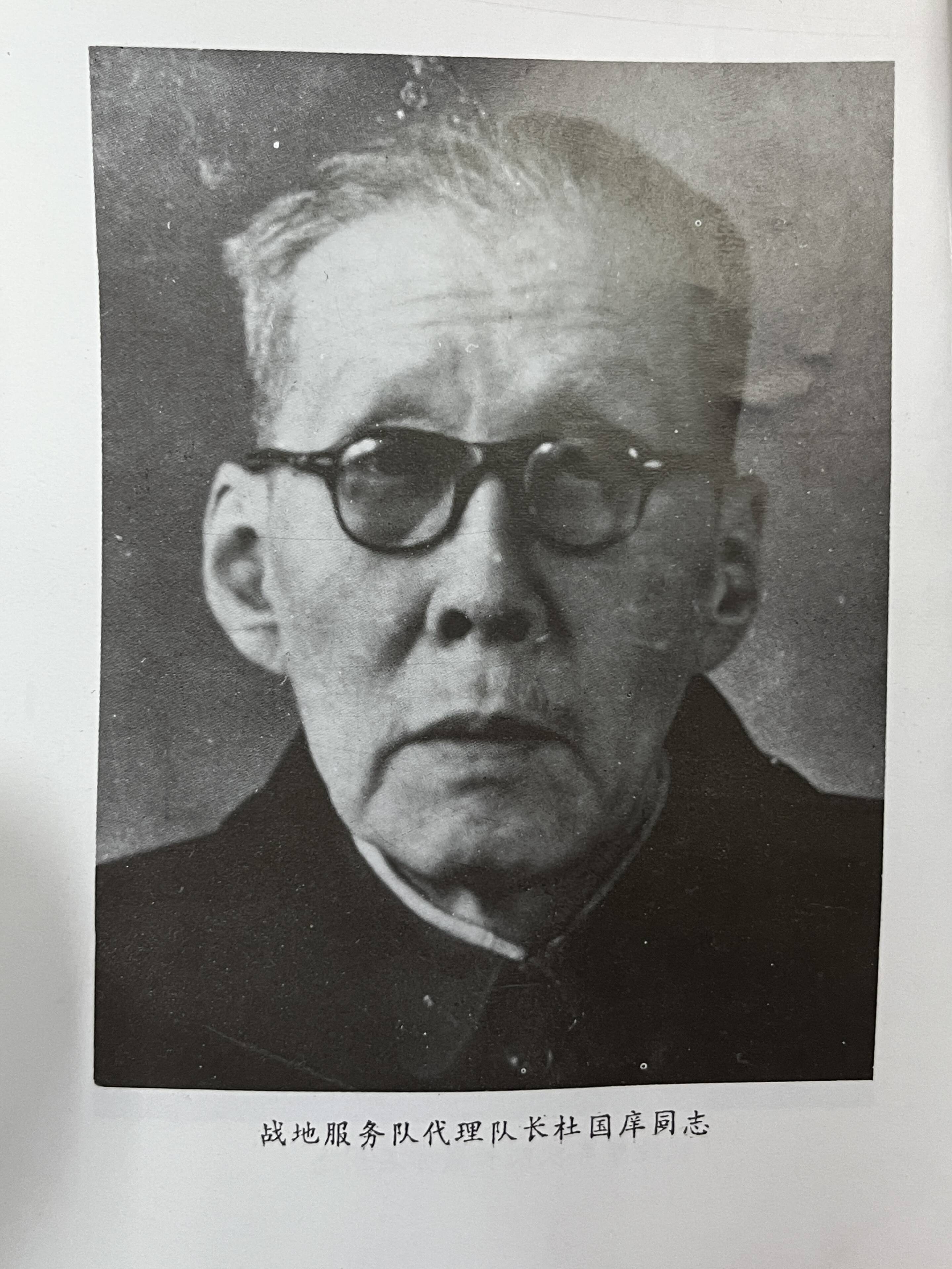

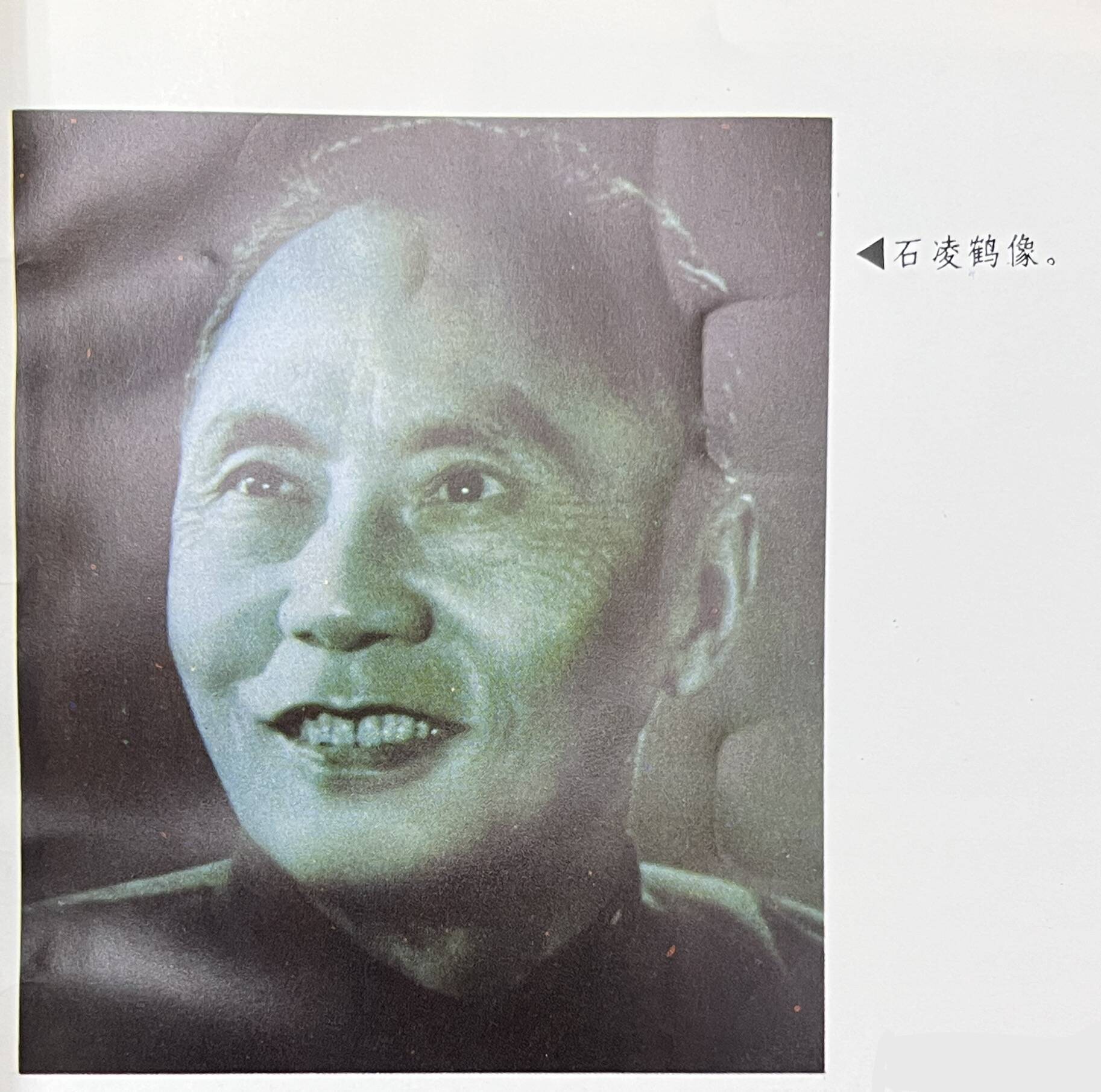

这10名党员为:钱亦石、左洪涛、杜国庠、石凌鹤、刘田夫、何家槐、孙慎、杨应彬、王河天、朱河康。钱亦石担任战地服务队的队长,他是著名的教育家、理论家、社会活动家。左洪涛担任特别支部书记,他与杜国庠、王河天、朱河康、刘田夫彼时刚从国民党监狱出来。石凌鹤是戏剧家,江西人;何家槐是作家,义乌人;孙慎是中国革命音乐先驱,创作了《救亡进行曲》,镇海人;杨应彬年龄最小,才16岁,喜欢文学,广东人。

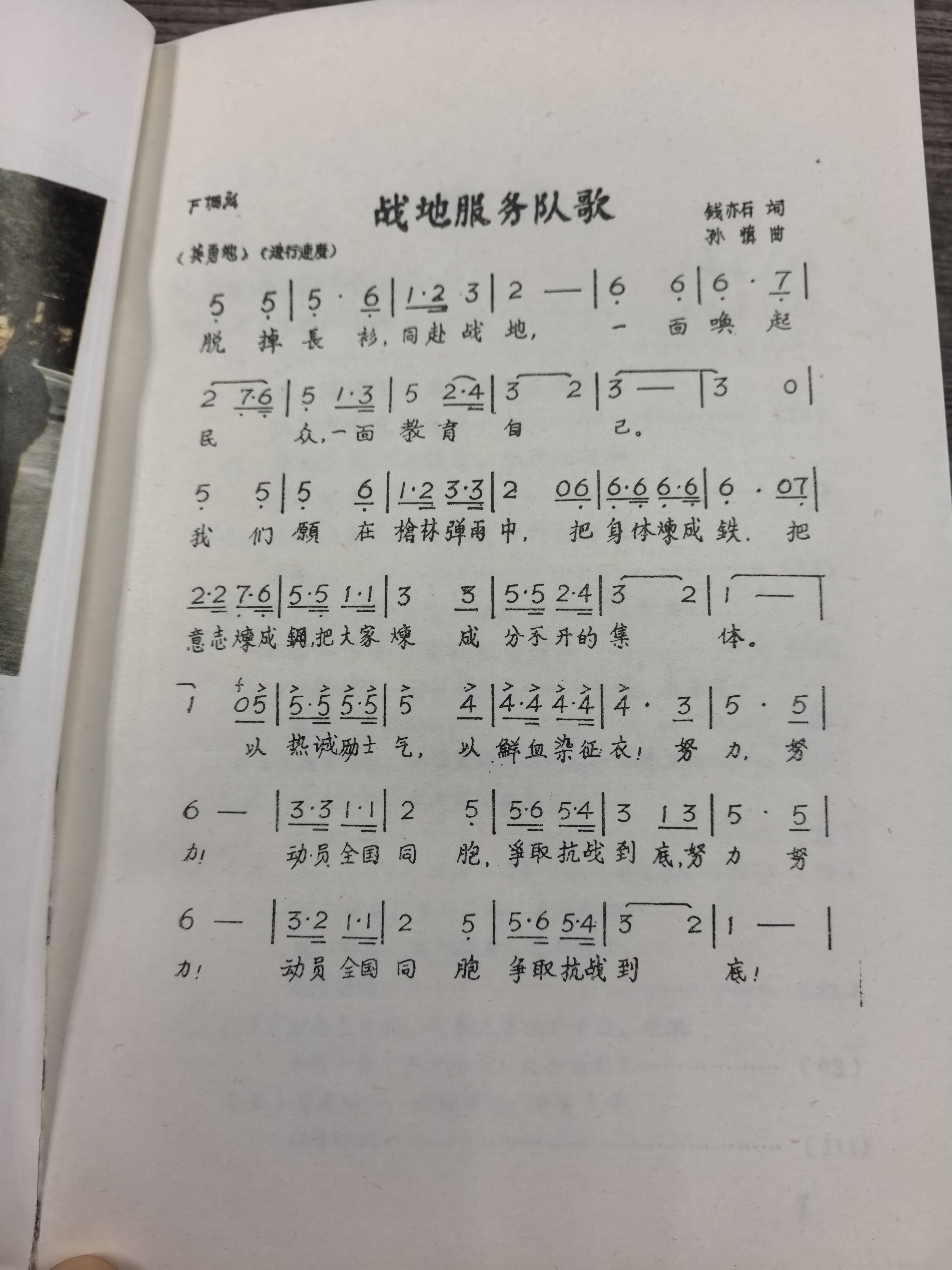

战地服务队成立后,大家开始学唱队歌。队歌由钱亦石填词,孙慎作曲。

“脱掉长衫,同赴战地,一面唤起民众,一面教育自己。我们愿在枪林弹雨中,把身体炼成铁,把意志炼成钢,把大家炼成分不开的集体。以热忱励士气,以鲜血染征衣!努力,努力!动员全国同胞,争取抗战到底……”

歌词有力,语句短小,感染性强。多年后,70多岁的杨应彬回忆:“这首歌唱出了我们的心声,唱出了我们的坚强意志和牺牲精神,到现在唱起来,还充满着激情。”激昂歌声,伴随这个中共特别支部走过了漫长又非凡的十年。

在金三月——

人去城空的县城复活了

战地服务队成立后,先在嘉兴、奉贤一带活动,一面进行短期军事操练,一面深入城乡,发动群众支援和参加抗战。

1937年11月,上海失守,战地服务队跟随第八集团军辗转迁移,开启了激情满怀又颠沛流离的日子。从浦东经松江、嘉兴、杭州、建德、衢州等地一直撤退到江山。行军路上,目睹日寇轰炸,百姓出逃,这群文化人义愤填膺,用演出、标语、演讲、唱歌等多种方式渲染抗战气氛,希望尽早将日寇从中国驱逐出去。

不久,第八集团军被撤,张发奎被调到江西训练新兵,战地服务队暂时拨归浙江省政府主席黄绍竑代管。1938年1月底,寒风凛冽,队员们来到当时的浙江省政治、经济、文化中心——金华,在这里度过了难忘的3个月时间,这是战地服务队前期待得较久的一站。

当时的金华城死气沉沉,百姓都逃到乡下躲避空袭。队员们被安排在金华中学内(太平天国侍王府)居住,双人课桌拼凑在一起就是床铺。战地服务队的特别支部决定,除了继续在城市进行抗日救亡宣传工作外,要把主要力量分散到农村去,发动农民组织农会,把抗日宣传和解决农民的切身利益结合起来,动员农民起来保家卫国。队员们分成四组,全体出动,大显身手。

“外务科、宣传科的同志分别到群众中去开展工作。有些同志协助县政府充实和健全他们原有的一些组织……有些同志到工人中去帮助印刷工人、铁匠、泥水匠、木匠、黄包车夫、码头工人等分别组织起工会和总工会……”

“戏剧组的同志到金华后,把整个县的戏剧运动开展起来了。第一个月宣传民众,第二个月训练戏剧干部和帮助他们建立一个‘民众剧团’和一个‘儿童剧团’……”

“漫画组配合全队,在做难民工作时,就画了一幅指出逃难不是好办法,要生存只有大家起来赶走鬼子的大壁画。”

“音乐组的同志每天都要教全队同志唱歌。因此许多同志都能教群众唱歌,还把歌词作为识字工具和演讲材料,获得很大效果。”

多年以后,战地服务队杨应彬撰文回忆,对在金华的经历如数家珍。

在金华期间,石凌鹤创作了歌剧《夜之歌》和独幕话剧《铁蹄下的上海》。在表演《铁蹄下的上海》时,石凌鹤饰汉奸,一名喝了酒的军人看到“汉奸”向“日本皇军”卑躬屈膝,竟拔出手枪准备射击,幸亏被旁边的观众拦住。

当时,刘田夫被分配到安地镇工作。“经过宣传解释,农民倒是比较热情,同意我们的主张,乐于同我们接近……”

在文章《忆特支十年战斗历程》中,特别支部书记左洪涛多次提到金华。战地服务队在安地、曹宅、东关、岭下朱、后城里等地帮助组织了村抗日自卫委员会,还在二仙桥组织了战时教育工作团,帮助金华农校开展战时教育工作,后来农校竟成为发动农民春耕运动的基干组织。此外还建立和加强了战地妇女的宣传教育和组织动员工作。“三八”妇女节这天,下着大雪,战地服务队的女同志一大早就到酒坊巷布置纪念会会场,并到难民收容所动员难民参加纪念活动。在她们的动员下,这天下午,金华每条街的墙壁上都贴了“纪念三八节要全面抗战、全民抗战”等标语。一群群妇女涌向酒坊巷,大会上有各界代表演讲,当场就通过了《纪念三八要加强和扩大妇女抗敌协会》《纪念三八要救济难民》两个决议,会后还举行了示威游行。

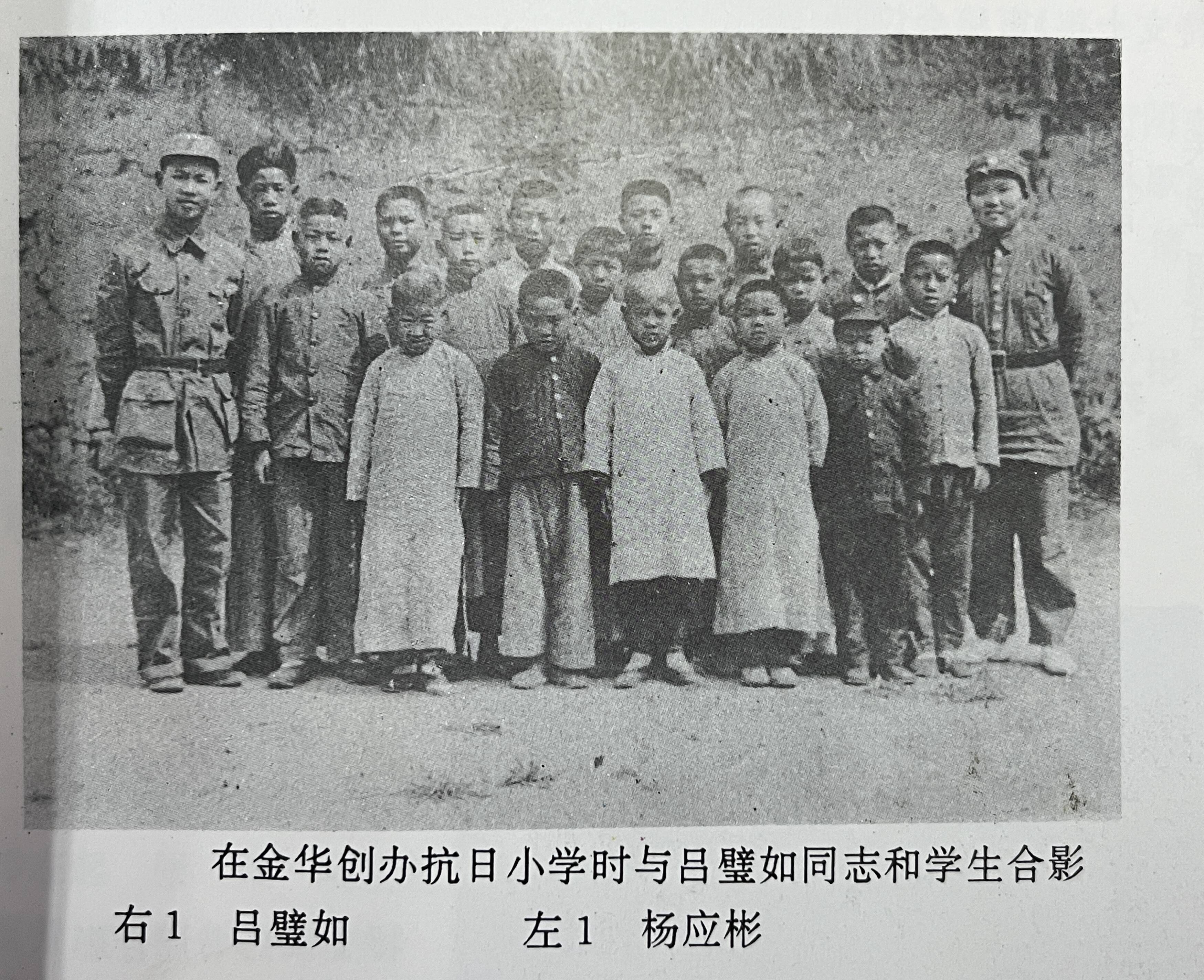

在战地服务队的宣传动员下,人去城空的金华县城复活了,关着的店门也逐渐打开。队员们又把组织和教育失学儿童作为首要任务,开办了战时儿童夜校。借用赤松庙,后城里、王坦等处的祠堂,借用桌椅,编印教材,募捐灯油费,给儿童们讲动听的故事,教唱雄壮的歌曲……

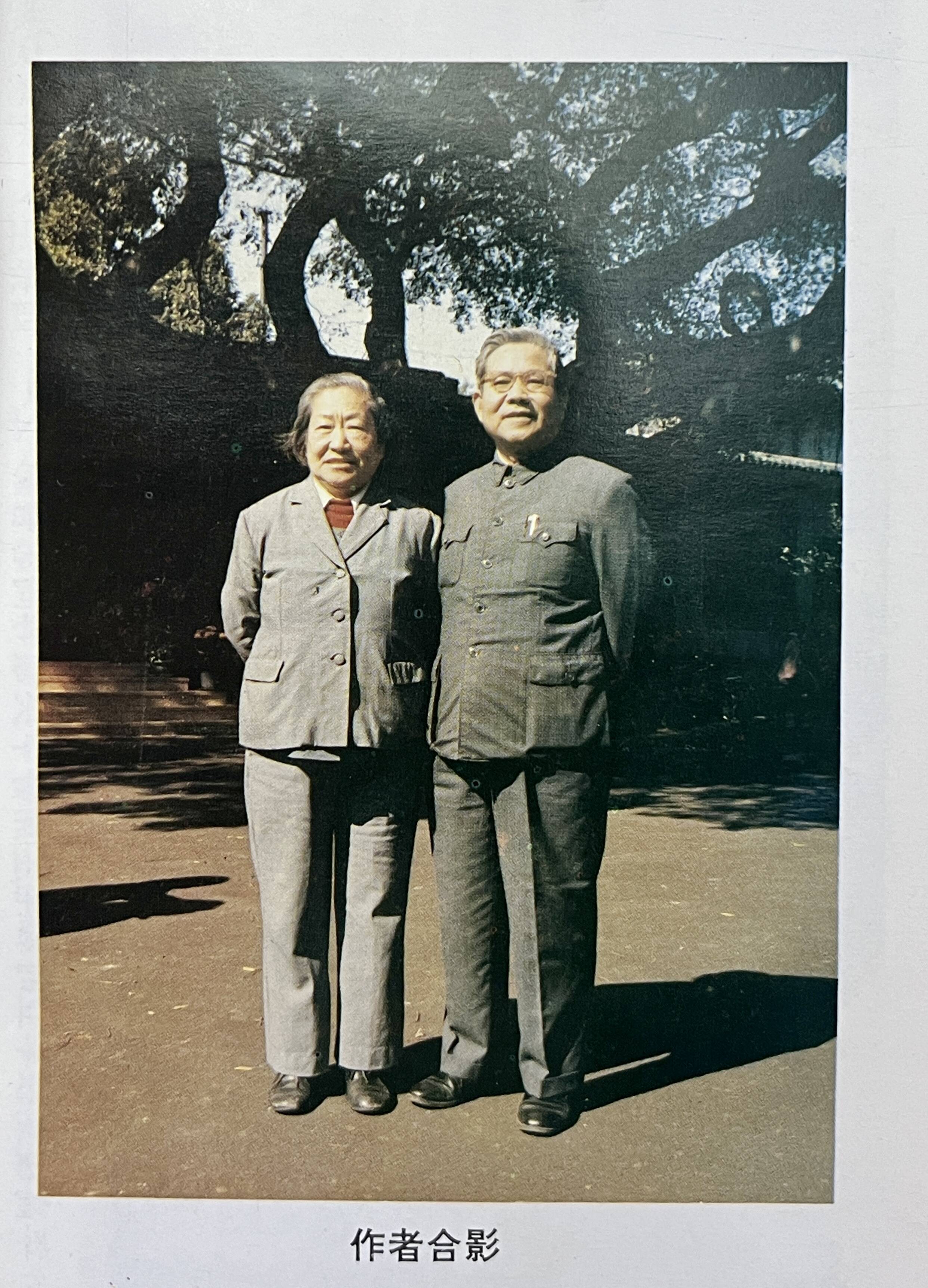

战地服务队的热情和干劲,打动了另一个来到金华的组织——上海青年抗战救亡工作队,一名叫郑黎亚的女队员多年后回忆:“到金华后给我们的第一印象是:这里抗日救亡的政治气氛很浓,穿军装的人很多……后来才打听清楚,他们是第八集团军的战地服务队。”“左洪涛、何家槐等人给我们上《关于如何巩固抗日民族统一战线》等政治课……孙慎、麦新等人教我们唱抗日歌曲……”“他们在文化界也很活跃,在《浙江潮》《战时生活》《战时旬刊》等杂志上写了许多文章,对浙江的群众抗日救亡运动起了指导作用。”后来,郑黎亚也加入战地服务队,还一度成为特别支部的书记,与杨应彬在并肩工作中擦出爱的火花,结为夫妇。

郑黎亚和杨应彬

忍痛送别——

用一切力量保存这两面旗

正当战地服务队在金华干得热火朝天时,他们接到通知——武汉会战将要打响,张发奎重掌兵权,让战地服务队回到他的部队去。

分别的时刻到了。战地服务队的队员们舍不得离开,金华已成为他们的第二老家。在金华的抗日救亡团体苦苦挽留,金华的儿童、农民、妇女,为了他们的离开痛哭流泪。特别支部的成员清楚,他们有更为重要的任务,离开,是为了更好地重逢。

1938年4月4日下午,盛大的欢送会举行。黄包车夫送来了甘蔗,码头工人、铁匠、泥水匠送来了大饼,店员、印刷工人、小朋友送来了饼子和糕,各机关团体送来了糖。

县政治工作队、战时书报社、印刷工人抗敌协会、《浙江潮》、战时儿童夜校等多个组织的代表都来了。

黄绍竑首先致辞:“三个月来,战地服务队在我们金华做了不少工作,这是我们要深深感谢的。如今他们奉命开往别处,我们谨怀着满腔热忱,希望在抗战中,或抗战胜利之后能够再见。”

车夫工会的代表发言:“我们十分感谢战地服务队的各位先生,他们帮了我们不少忙,增加了我们许多知识……”

店员代表用颤抖的声音说:“我们竭诚地希望着你们到了别处后依旧高举你们的明灯,好让我们在光明的照耀下前进。”

战时儿童学校的儿童代表发言:“我们的先生教我们非常热心,不论是下雨、下雪,他们总是来上课。不但来上课,而且还教我们做了很多救国工作,这些工作以后我们依旧要努力做,不过要请各位先生多来信指导我们……”

发言结束,代表们向战地服务队献上两面旗帜。战地服务队的代表表示:“我们会热烈地接受大家的托付去为解放祖国而流血,我们得用一切力量保存这两面旗!”

之后,与会代表邀请战地服务队唱歌。“以热忱励士气,以鲜血染征衣!努力,努力!动员全国同胞,争取抗战到底……”激昂的队歌最后一次在金华响起,队员们热情地唱,使劲地唱。歌声里,有对第二故乡的留恋,有对未来的期许,有对抗战到底的决心……

屡建功勋——

胜利之后成为我党优秀干部

满怀着对金华的眷恋,战地服务队前往武汉。在那里,周恩来召集10名特支成员(钱亦石病逝,麦新加入)开支部大会,指示他们将张发奎所属司令部作为抗日民族统一战线的重要战略据点,要坚持下去。

之后,战地服务队的队员和特支成员有进有出,名称也随着张发奎部队序列番号的改变而改变,特支队伍不断壮大,成员先后有20多名。1939年元旦,张发奎改任第四战区司令长官,战地服务队被撤,全体人员被安排在长官部各个部门。

这时,一直潜伏的特别支部发挥了有效的领导作用,号召大家贯彻党中央提出的“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的秘密活动方针和“勤学、勤业、勤交友”的要求,坚定维护抗日民族统一战线,多次立下功劳。

1939年春,在特支成员的大力支持下,我党刊物《新华南》在广东创刊,使之成为团结人民、孤立反共顽固派的指路明灯;1940年3月,汪精卫在南京成立伪国民政府,左洪涛、何家槐帮张发奎起草声讨檄文,在多家报刊公开发表;1944年夏秋之间,田汉、邵荃麟、葛琴、端木蕻良等人滞留柳州,特支成员积极斡旋,帮这批文化精英安全撤离到后方;此外,以瞿白音为首的新中国剧社也滞留柳州,成员是皖南事变后撤退下来的抗敌演剧队骨干,特支成员做通张发奎的思想工作,将这支队伍改编为战区长官部直属剧团;特支成员结交了国民党内的一批进步人士,借助关系释放了共产党领导的东江纵队部分复员回乡的指战员;抗战胜利后,东江纵队北撤,国民党从中阻挠,意图消灭,特支成员获取情报后四处联络,成功粉碎了国民党的企图,东江纵队的2000多名骨干得以安全北撤……

内战爆发后,特支成员遵照指示分批撤退。1947年夏天,随着杨应彬、郑黎亚夫妇以回乡之名请假离开,所有的特支成员安全撤退。

新中国成立后,特支成员又投入建设热潮,成为我党的优秀干部。左洪涛曾任广东省政协副主席,杜国庠曾任中国科学院广州分院院长,石凌鹤曾任江西省文化局局长,刘田夫曾任广东省委书记,杨应彬曾任广东省委常委,孙慎曾任中国文联党组成员,何家槐曾任暨南大学中文系主任……

1995年,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年,杨应彬和妻子郑黎亚合著书籍《金华集》。这一年,也是他们共同生活50周年。金华,既是他们度过的金色的年华,也是他们相知相爱的地域起点、携手抗日中的一站。

厚厚的书中,两人完整回忆了在金华作的贡献和感受,还收录了杨应彬1938年在金华东关一间药铺楼上一边流泪一边写的歌《献给母亲》——

分别四年了,

苦难的四年间。

祖国的河山残缺半边,

慈母的心灵破碎片片。

……

我伴着异乡亲热的弟兄,

战斗于城镇,

战斗于乡间,

战斗到胜利的明天,

收拾起你的泪,母亲!

收拾起你的泪,母亲!

最短期间,我们不能相见。

继续地战斗吧,继续地战斗吧!

再过四年。

等大地回春了,

胜利的旗帜,

插上长白山巅。

那时候,

母亲呀,

我们欢笑,

我们团圆。

杨应彬写歌时的眼泪,与金华人民忍痛送别他和兄弟的热泪,没有白流。后来,中共特别支部,金华人民,全国人民,全世界反法西斯的人民,一起迎来了胜利,迎来了欢笑,迎来了团圆!

(本文图片为资料图)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。