2025-09-09 06:25:05

来源: 无

诞生于抗战烽火中的英士大学与金华的缘分,并不仅仅是其曾在金华办学,也不止于它把永久校址定在金华,还在于这所大学的历任校长和老师中,有不少金华人。

英士大学从省立改为国立后,东阳人杜佐周执掌英大,成为任职时间最长的一位校长。杜佐周辞去校长职务后,1946年6月,暨南大学校长何炳松受命改任英士大学校长,惜乎因病逝世,未能到任。1946年3月、1947年4月,周尚(东阳县玉峰乡人,今为磐安县玉山镇)两次代理英士大学校长。

在英士大学任教的金华人中,不乏著名学者如吴兆莘、葛绥成、徐东藩、胡不归……

此一篇章“春风化雨润无声”,我们将目光对准英士大学的“先生”们,再现师者风范、学人风采。

家境贫寒,苦读成才

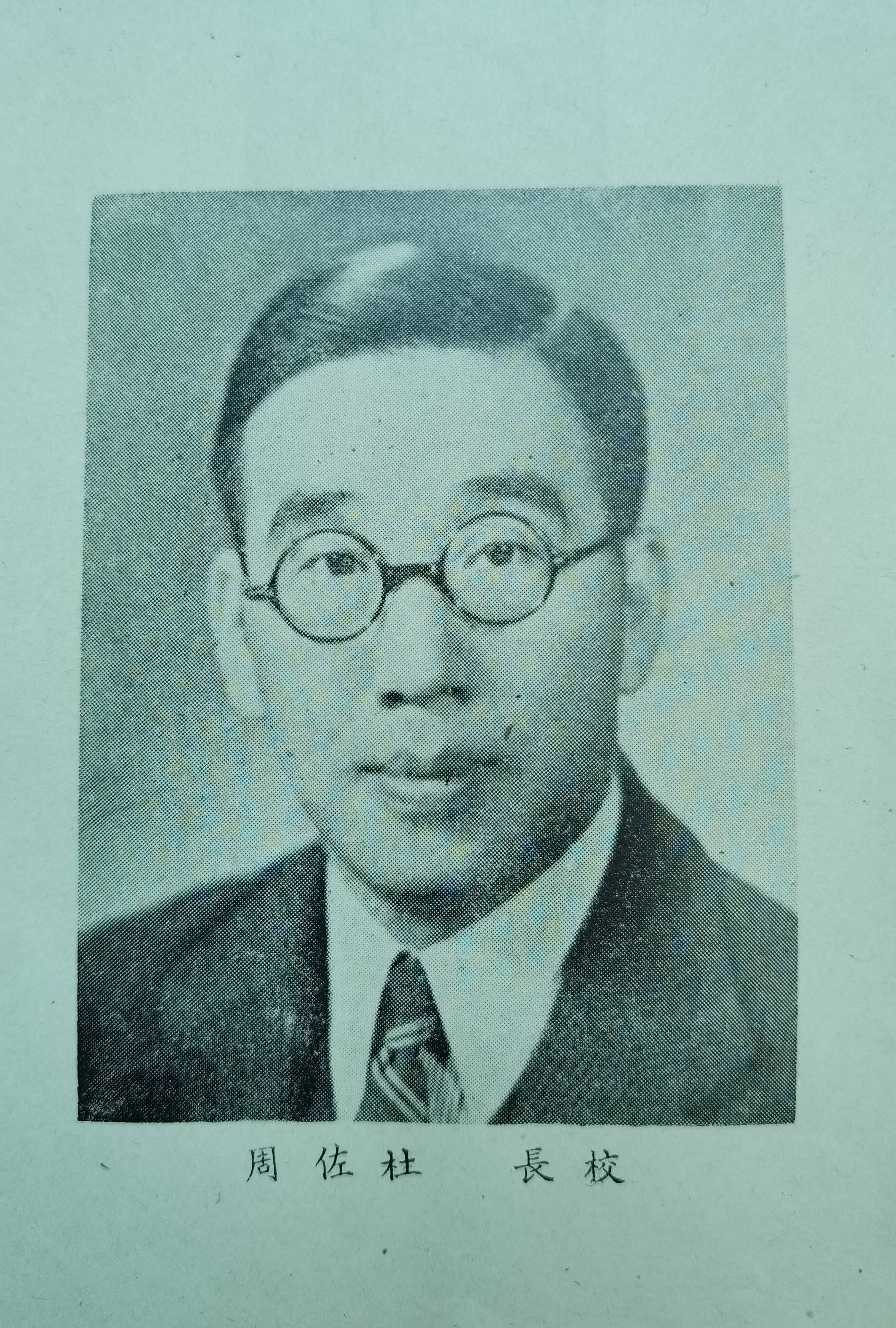

杜佐周出生于1895年,字纪堂,东阳城西旧厅(现东阳市吴宁街道西街社区)人。一生致力于教育事业,著译甚富。有人评价他:“为学不厌,诲人不倦,诚不可多得之学者,教育家也。”1943年2月至1946年6月,杜佐周担任英士大学校长有3年多时间,是历任校长中任职时间最长的一位。

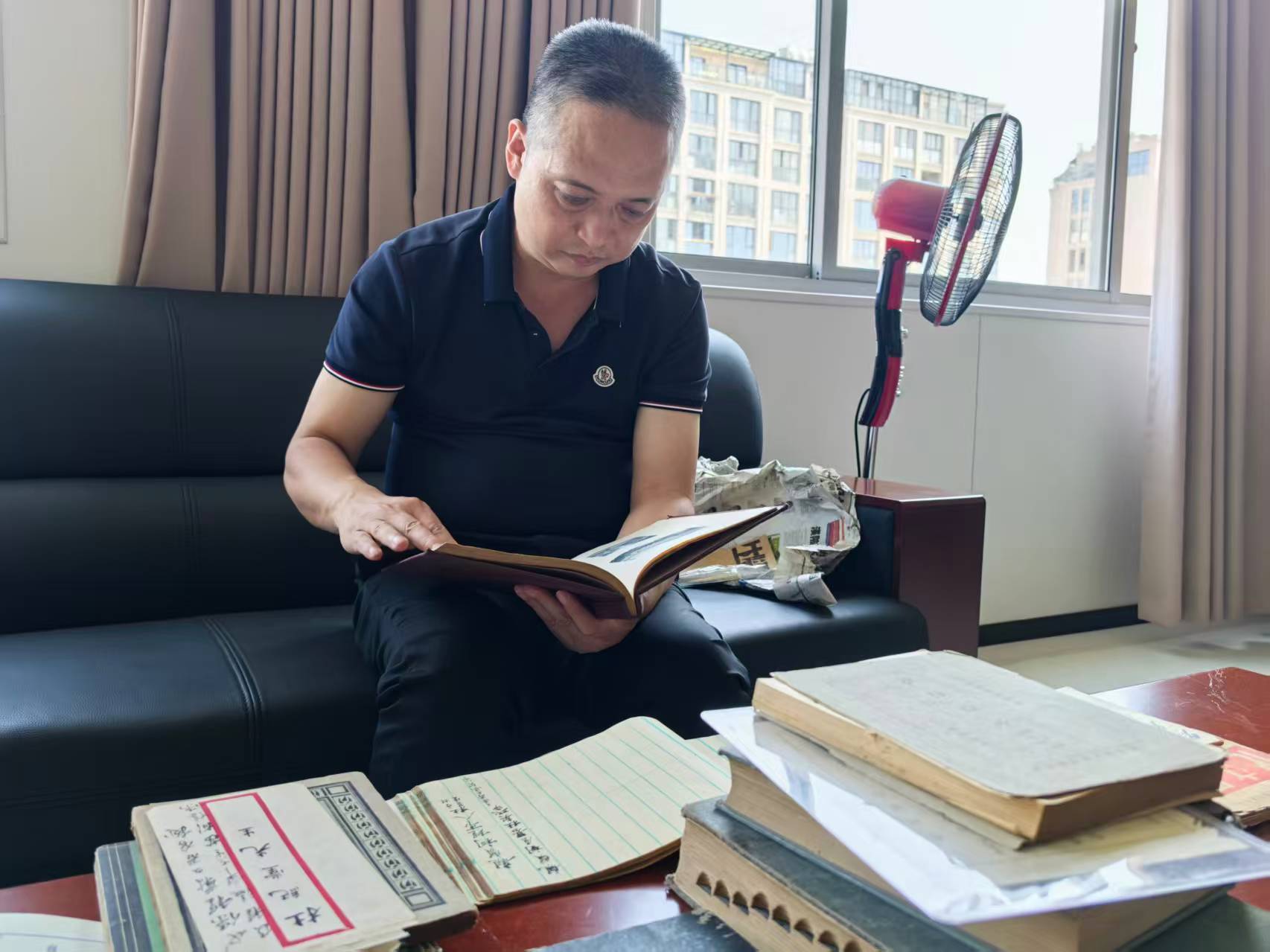

“从2003年开始,我就对这位东阳籍英士大学校长产生浓厚的兴趣,有意识地搜集关于杜佐周的文史资料,有从别的收藏家那里买回来的,有从古玩市场淘来的,也有从网上购买的。截至目前,共收藏杜佐周著作7本、实物史料60余件。”热衷于收藏地方文化名人史料的东阳市历史文化研究会会长徐松涛说。

徐松涛知道杜佐周这个名字,则要更早。在徐松涛收藏的史料中,有其祖父郭佐唐(笔名)写的一篇关于杜佐周的文章,讲述了这名东阳学子的励志故事。“上世纪七八十年代,我还在念初中时,就看过这篇文章,当时,我爷爷在浙江师范学院教书。”他说。

徐松涛

杜佐周从小就很聪明,无奈家境贫寒。郭佐唐在文章中写道:“每学期只需缴纳学杂费3元,每月缴纳膳食费2元,然而往往无法筹措。”每学期开始,杜佐周总为此事忧虑,父母也常为缴费的事煞费苦心。

在老师和亲戚的帮助下,加上当时政府为勉励优秀学子而颁布的减免学费政策,杜佐周顺利读完小学和初中,并考上省立七中,也就是后来的金华一中。

杜佐周的父亲晚年多病,有一次病情恶化,杜佐周从金华赶回东阳家中。父亲见到儿子,说:“汝非郎中,归来与余病无补,徒劳往返,荒废学业,可惜。”父亲嘱咐他速回校,杜佐周泪别,学习更加勤奋。

1915年,杜佐周从省立七中毕业,投考武昌高等师范学校,拔得头筹。在试卷上,他写下:“士君子固当先天下之忧而忧,但即当天下太平之时,亦不容许逸安耽乐,仍宜兢兢业业,力谋国家治安之能永久。”

毕业后,他回到金华母校教书。后应友人王质园介绍,赴京参加全国留学生选拔考试,考生400余人,浙江取5名,杜佐周名列前茅。蔡元培爱其才华,约见了杜佐周,知道其家境困窘,破格给予安家费每月30元。

1920年,杜佐周赴美,入美国爱荷华州立大学,研读教育学,1924年获哲学博士学位,学成归国就任武汉大学文学院院长,潜心教学,不涉政务。1928年,杜佐周又接受厦门大学之聘。任教8年,除专心教学外,埋头于译著,成书有16册之多。

聚东南英才,于战火中淬炼

曾有地方文史专家认为,何炳松是杜佐周的恩师,要写杜佐周与英士大学,绕不开他。何炳松是金华人,南宋理学家何基后裔,金华“何氏三杰”之一。

杜佐周与何炳松的初识,是在他念中学时。当时,何炳松作为英文教员来学校上课。

“他的仪表,他的风度,他的清晰正确的发音,他扼要动听的说明,以及他和蔼可亲的态度,使我们感觉有这样一位老师很幸运。”杜佐周在回忆何炳松的文章中,描绘了对这位老师的第一印象。

后来,何炳松常常鼓励杜佐周,师生情感深厚。毕业后,两个人一直有书信往来。赴美留学前,何炳松详细告知杜佐周留美需要注意的各个事项。

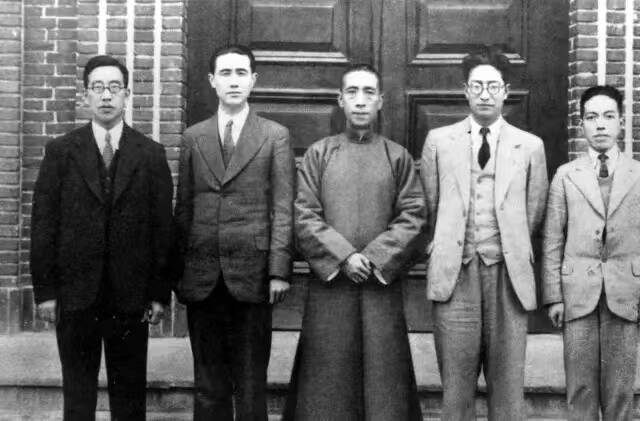

何炳松与杜佐周既是同乡,又是师徒,一直都很提携自己的这位学生。1937年,杜佐周接受何炳松邀约,到暨南大学出任大学秘书长兼总务长。民国年间,大学大多不设副校长,大学秘书长地位仅次于校长,负责协调各方关系。从此,杜佐周作为重要助手,追随何炳松达7年之久。当时的暨南大学不乏知名学者,从一张老照片可见一斑,照片中一共5个人:分别是校长何炳松、大学秘书长兼总务长杜佐周、商学院院长程瑞霖、文学院院长郑振铎、理学院院长程瀛章。

1943年,杜佐周因何炳松推荐被任命为英士大学校长。杜佐周后来回忆说:“英大是在抗战中成立,亦可说是在炮火中诞生的,人事贫乏,设备空虚;又地处前方,常受战事影响而搬迁,校局艰难,可谓达到极点……”他被任命为校长时,原未敢贸然拜命,后因各方劝勉,“同时亦因自己为一研究教育之人,而且籍隶浙江,不特责任所在,且亦义不容辞,故毅然承允”。

杜佐周走马上任时,正逢英士大学在战火中艰难迁徙,是一段十分艰苦的岁月。1943—1944年,英士大学师生在杜佐周的带领下,翻山越岭,艰苦跋涉,分批从云和转迁至泰顺,师生多达800余人。

任职期间,杜佐周提倡学术研究,扩充院系,为抗战建设培养人才。尤其是东南联大法学院和艺术专修科的并入,是英士大学历史上的重大事件,它进一步完善了英士大学的院系结构,从此,英士大学进入三学院二专科时代(医学院、农学院、法学院、合作专修科、艺术专修科)。到1945年7月,工学院重新并入,则发展为四学院五专科时代(增加工学院和行政、财政、会计三专修科),奠定了金华时期英士大学院科基础(增设文理学院,而医学院停止)。1946年,英士大学学生人数超千人,实力接近浙江大学,几与中山大学齐名。

对此,浙江省主席黄绍竑曾赞扬杜佐周:“学者办学,作风纯正,丝毫不苟,难能可贵,可评全国模范大学校长。”

德秀楼

前不久,记者前往泰顺寻访英士大学遗迹。英士大学的行政总部设在司前村东村碉楼,碉楼又名德秀楼。这栋楼就是英士大学司前总部办公大楼旧址。这栋楼的三楼,是校长杜佐周的办公室及住宿房间,陈设非常简单,除了书桌、床和家具,没什么别的家当。杜佐周曾在他办公室门口写下一副对联:“背靠鳌岭千载秀,面对龟山万年青。”

杜佐周任校长的绝大部分时间,都是在泰顺的大山里度过的。他写下英士大学校歌,歌词中写道:“菜根有余甘,敝絮有余温。困而学之,毋负吾先民。”英士大学师生的艰苦卓绝,可见一斑。他提倡大(养成浩然之气)、刚(见义勇为)、中(允执其中)、正(不偏不颇)的精神,在全国大学中“辟一新境界,开一树美丽的花果”。他勉励学生做学问要注重“自己去研求”,立志勤学,砥砺品行,敦品励学,将来能服务社会。

杜佐周认为办好大学最重要的有两条。一是教授。“教授好,学校就好。西洋有一句话‘有教授,才有学校’。换句话说,无教授,就无学校。”二是校风。希望教师“热忱合作,以求精神的愉快;致力进修,以为学生的倡导;从事研究,以求发明;忍苦牺牲,以示模范”。这与梅贻琦“大学之大,不在大楼,而在大师”理念异曲同工。潘天寿、姜亮夫、王季午等一批当时知名学者都曾在英士大学任教。

是校长,也是学者,

有着读书人的凛然正气

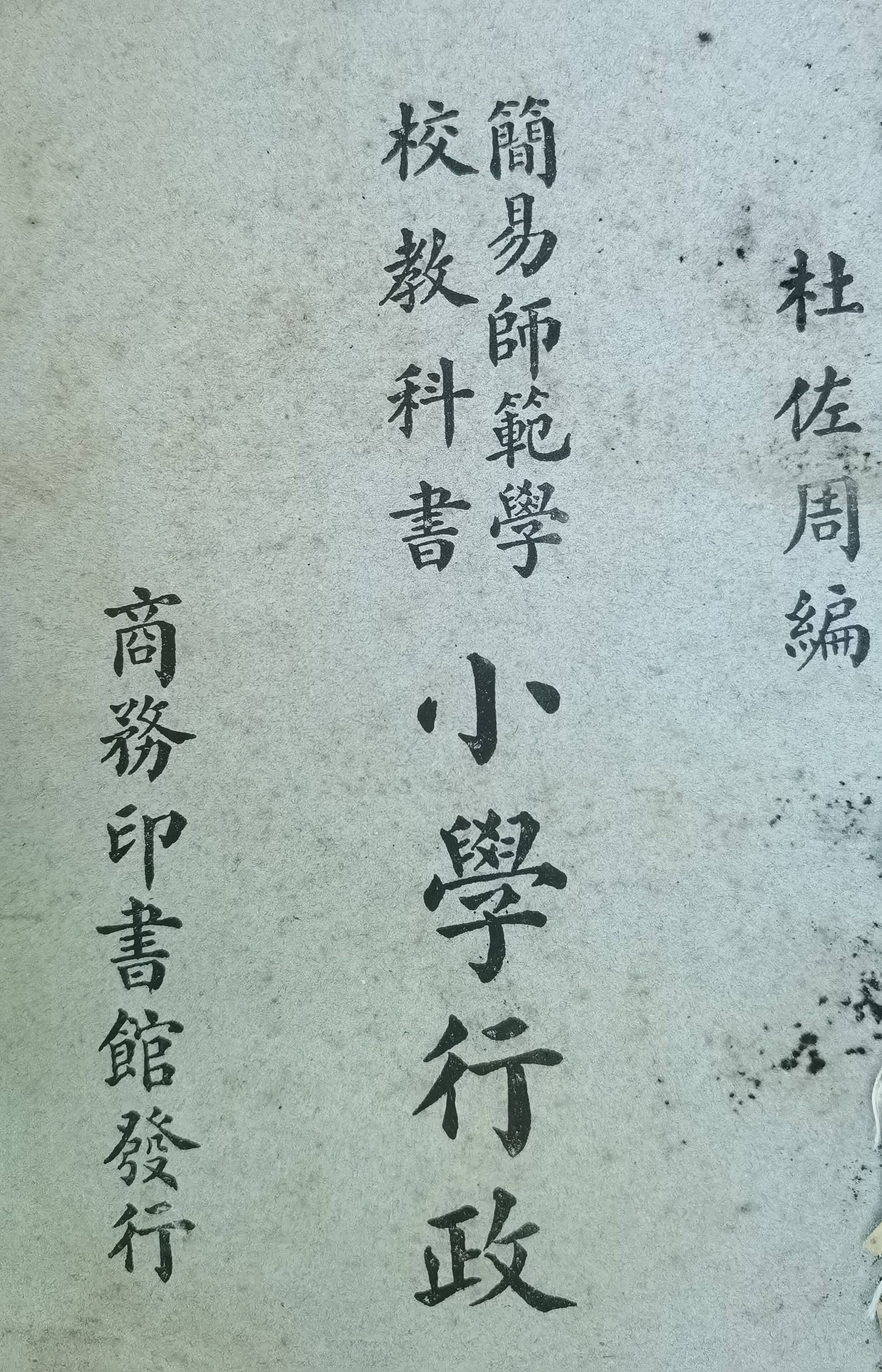

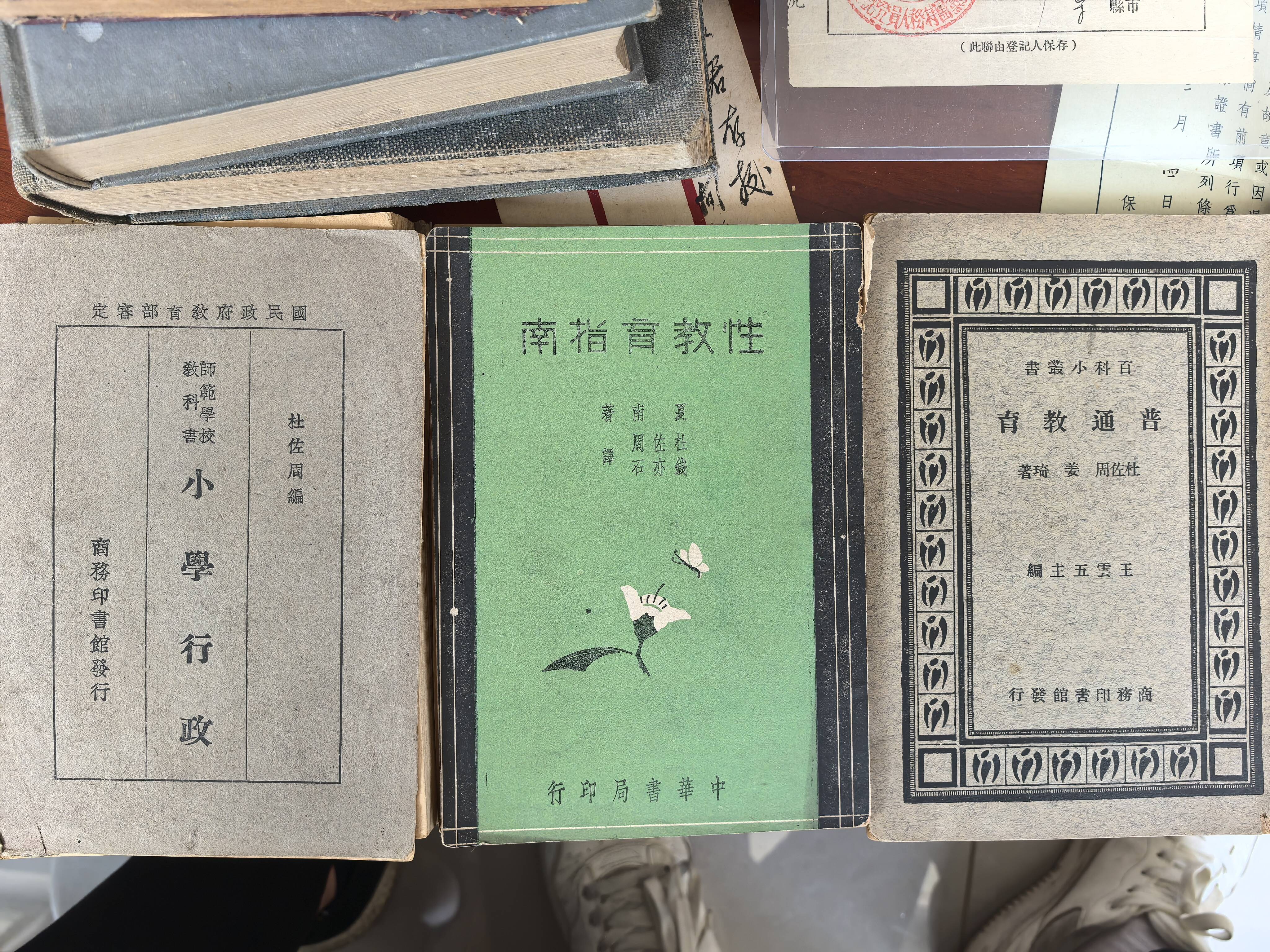

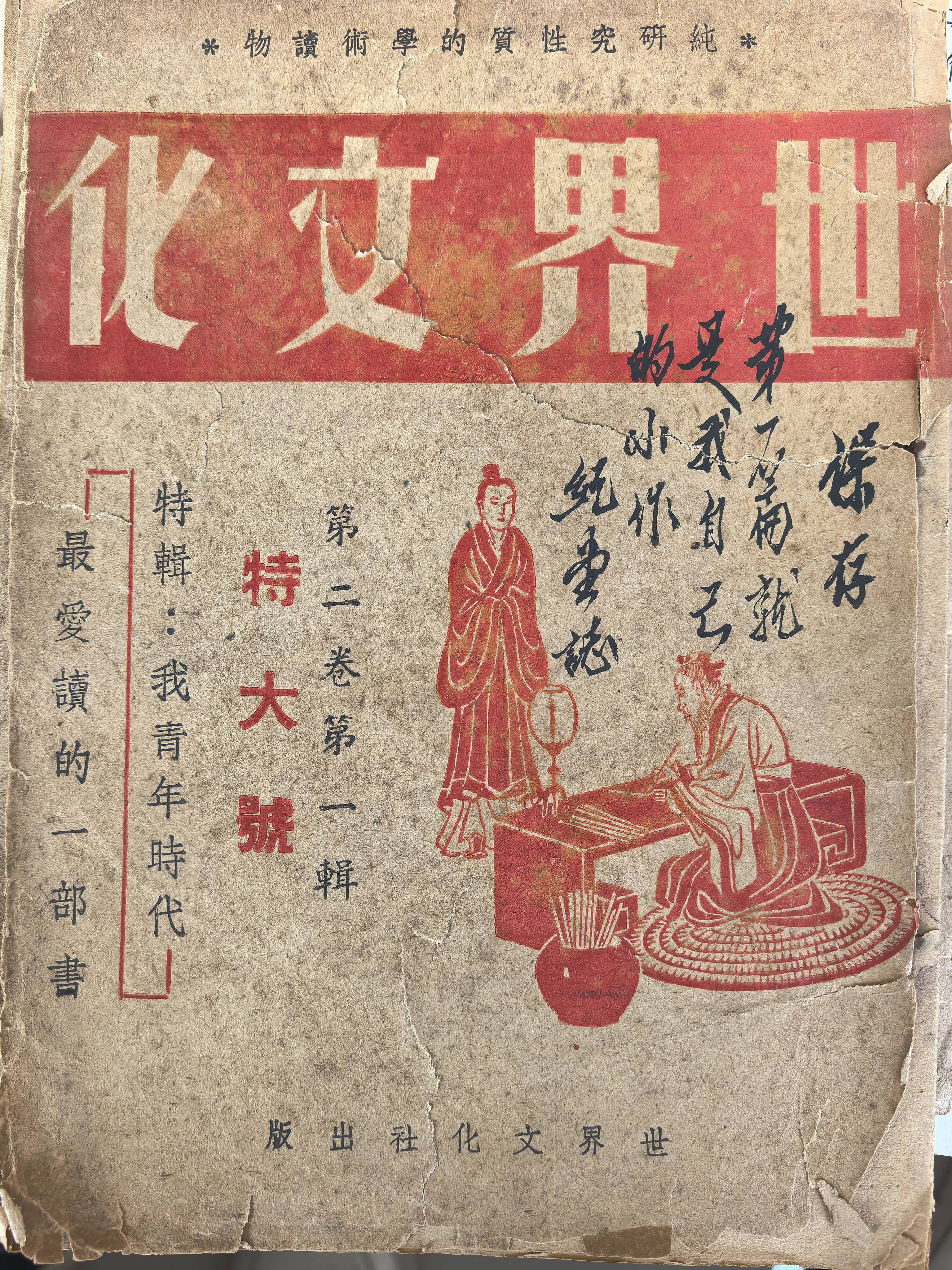

在徐松涛的收藏中,还有杜佐周的一批著作。课堂育才之余,杜佐周的著作和译作不下数十本,其中《小学行政》《普通教育》《成人的学习》《教育与学校行政原理》和《世界教育史》被录入《大学丛书》。“可见他作为一位大学校长,不但教书育人,还笔耕不辍。”此外,还有一本名为《世界文化》杂志,封面上有杜佐周自己写的一句话:“保存,第一篇就是我自己的小作。”

杂志设置了一个专题——“我青年时代最爱读的一部书”,共有18篇稿件,第一篇就是杜佐周写的。他在文中写道:“得到一部好书,正如遇见一个良师或益友一样。”他最爱读的一本书是《林肯传》,最打动他的地方是,林肯即便家庭很贫乏,环境很艰难,可那份求知欲却如火一般燃烧着,“他可跋涉六十里之遥,向各家去借书。这种好学的精神,真是难能可贵”。

此外,杜佐周在教与学的心理研究上亦着力颇多,留有《儿童与成人常用字汇之调查及比较》《成人与儿童学习能力的比较》《学习之经济的心理基础》等专著译著10余部,学术论文60余篇。

遗憾的是,杜佐周的著作,今日多已不闻。而他在英士大学的校长生涯,也以辞职告终。抗战胜利后,英士大学迁至温州,学生们以为从此能改善设施,提高大学待遇。谁知几个月过去,伙食还是不好,糙米蒸的饭,没有油香的菜……“有人说是校长杜佐周克扣学生伙食费缘故”。此后,校园里爆发了“倒杜运动”。1946年夏,杜佐周几上辞呈,终获批准。哪知,替代他的正是恩师何炳松。何炳松未能到任即因病去世。9月,杜佐周撰写纪念文章《我与何柏丞先生》,剖白心迹:

“我不好名,不为利;只求于校有益,一切成败得失,在所不计。学校的事,不论巨细,我愿尽着我的能力,本着我的热忱,亲自计划,亲自处理。我自矢将我的时间、精力,和思想都付予学校。我系贫寒出身,身体强健,我能担当艰苦的事。自信处世接物亦能推诚相与,公平为怀……但在战时,生活艰苦,柴、米、油、盐、交通、医药等,都成问题,都成困难,既不能使人人得到满意……个人毁谤之来,大都种因在此……”

文中,对于何炳松的病逝,他深感愧疚。

徐松涛说,杜佐周有着读书人的凛然正气。国民党当局曾以汉口特区长官、江西省教育厅厅长等要职相聘,被他拒绝:“本人是一个教书匠,不懂行政法规,难以应命,有负抬爱。”又据李崇光《杜佐周传略》,暨南大学内迁福建省建阳县时,为保护和抢运留沪图书和仪器,罗致学生内迁,杜佐周仍蛰居沪上,但事为汪伪获悉,拟聘请其任上海暨大校长。杜佐周不为利诱,严词拒绝,并改装化名逃往内地。汪伪恼羞成怒,将其夫人周德芳逮捕下狱,后为各方友好营救方得出狱。

杜佐周和夫人周德芳合影

新中国成立前夕,国民党相关人员曾多次劝其赴台,杜佐周坚决留在大陆。

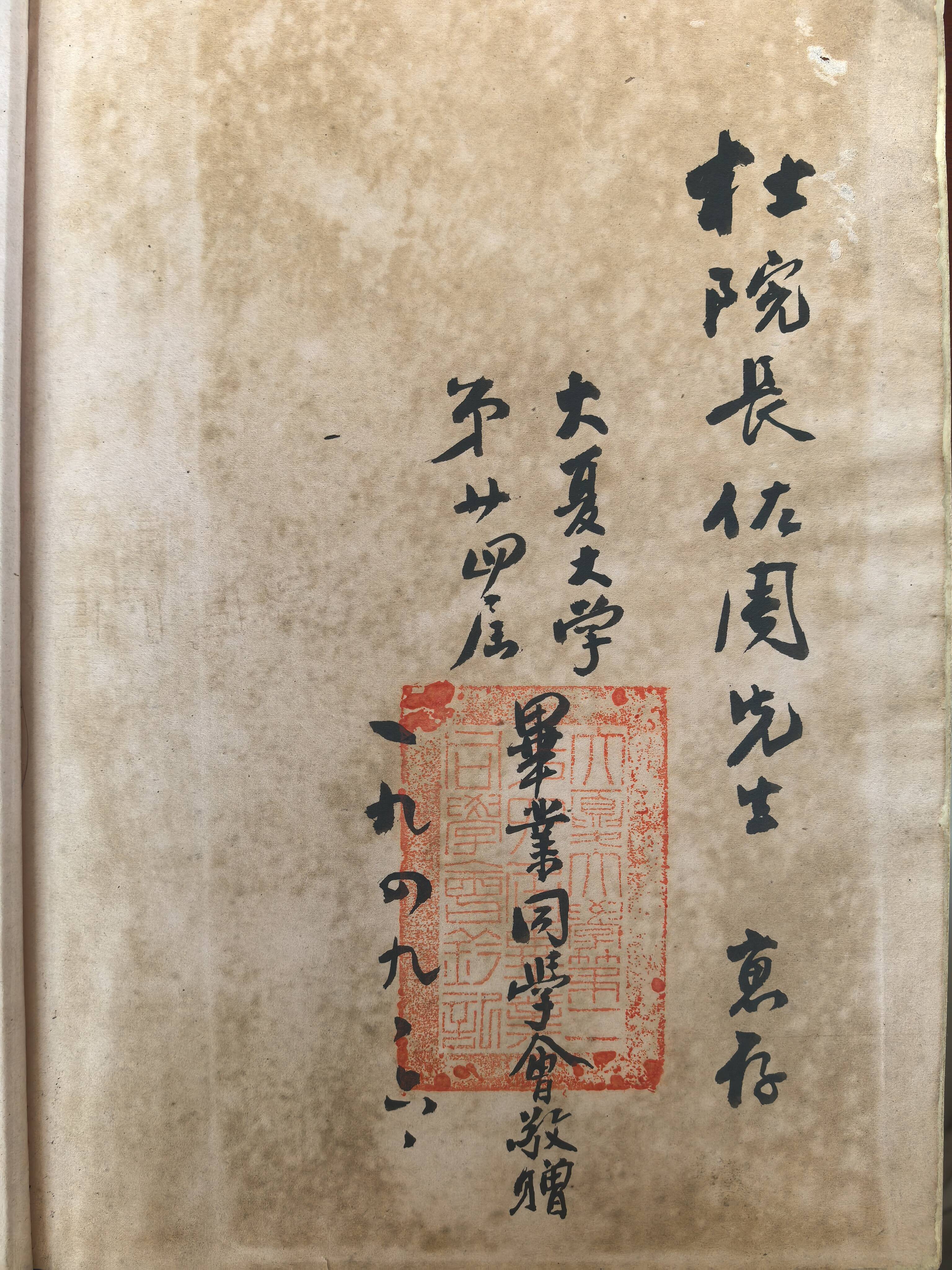

新中国成立后,杜佐周先后在大夏大学、光华大学、厦门大学、福建师范学院、江苏师范学院、南京师范学院任教。在南京师范学院工作时,担任教育心理系主任。徐松涛收藏有一本1949年6月的大夏大学毕业纪念册,里面有杜佐周的照片,当时他是该校文学院院长。根据扉页上的题词信息,这本册子是这所大学第24届毕业同学会赠予杜佐周的。1974年,杜佐周病逝于南京。

(注:部分史料照片由徐松涛提供)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。