2025-09-10 06:00:02

来源: 无

“1937年,我妻子的小爷爷金景镛、金景铨在淞沪会战中先后牺牲,年仅19岁、16岁。可时代久远,连一份阵亡的记录都没有找到。如今,两位爷爷为国捐躯已88年,关于他们生前的关键信息,依然是未解之谜。”9月5日,义乌退休教师金佩庆再次来到义乌江东街道下朱村——两位爷爷出生地,寻访相关信息。

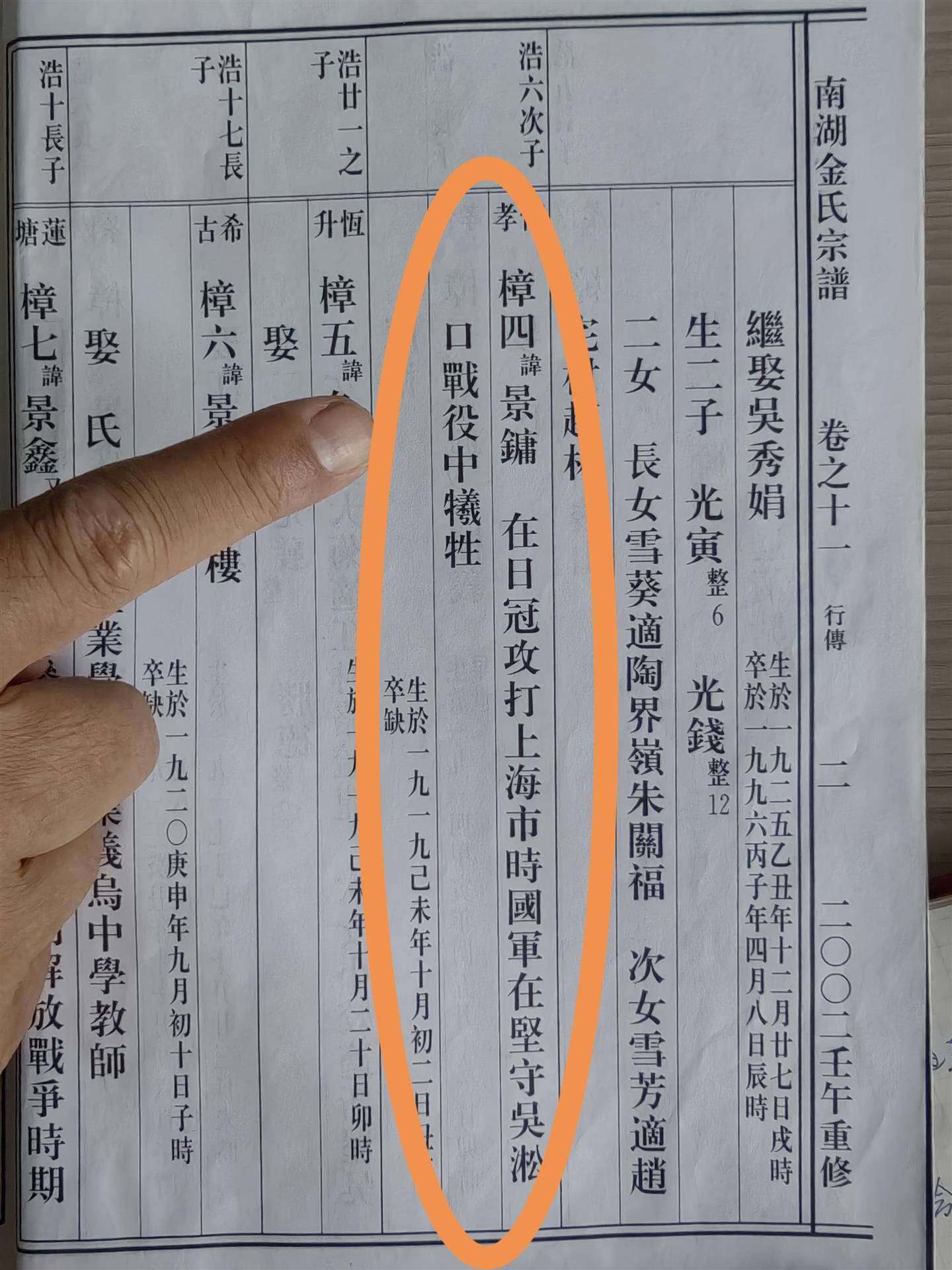

2002年重修的《南湖金氏宗谱》记录金景镛“在坚守吴淞口战役中牺牲”。除此之外,即便是上了年纪的村民也不清楚更多的信息了。

金佩庆(中)向下朱村村民询问两位爷爷的线索

墓碑上的隐秘角落

两个名字里藏着抗战故事

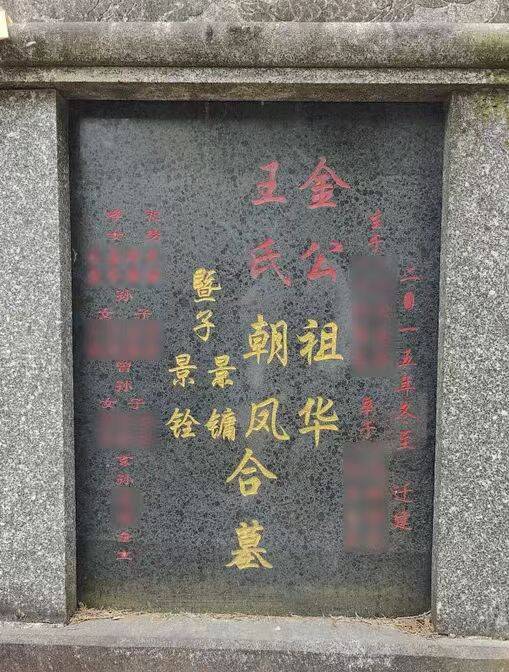

20世纪90年代初,某年的正月初一,首次随岳父家族前往村南山坡地祭祖的金佩庆,在太爷爷与太奶奶的合墓前停下脚步。这块合墓墓碑与众不同:在太爷爷、太奶奶名款左下方,两个稍小字号的名字格外醒目,像是孩子依偎在父母身旁。在落款的子孙名单里,却不见这两个名字。

“太爷爷和太奶奶的两个儿子,怎么没有单独的坟墓?”面对金佩庆的疑问,岳父的回答简短却沉重:“这两位叔叔当年加入国民革命军,都牺牲在淞沪会战中。”这个答案让金佩庆心头一震——原来家族里藏着两位抗日英雄。

此后数十年,岳父家祖墓因土地征用两次迁移,墓碑从本地青石换成黝黑锃亮的花岗岩,但碑刻方式始终未变。金佩庆看着那两个附刻的名字,心中的疑惑与敬意愈发强烈:“他们为国捐躯,不该只成为墓碑上的隐秘符号。” 可时光如消蚀剂,长辈们相继离世,家族中再无人能说清两人的具体信息,连一件遗物都未曾留下。直到2015年,一张残存的炭画像给这场追寻提供了新的线索。

画像里的线索

太奶奶与她的两个儿子

2015年10月,金佩庆妻子的奶奶以99岁高龄离世。在整理奶奶生前居住的房间时,金佩庆与妻子发现了一件特殊的遗物——一张比A4纸稍大的炭画像。画像上的老奶奶面容慈祥平和,底部落款为1969年12月12日。妻子依稀认出,这正是自己5岁时便已去世的太奶奶。

王朝凤遗像

彼时的画像早已没了画框,着色局部脱落,霉斑布满画面,右侧还被虫子啃咬出缺损,但主体依然完整。金佩庆小心翼翼地将画像装入硬纸盒,心中涌起对这位老人的敬佩。

通过家族长辈的零星回忆与日期推算,金佩庆终于理清关键信息:太奶奶名叫王朝凤,共育有3子3女,两位牺牲的爷爷分别是她的二儿子金景镛与三儿子金景铨。金景镛生于1919年11月23日,牺牲时仅19虚岁;金景铨生于1923年2月11日,牺牲时只有16虚岁,几乎是个“娃娃兵”。

“1937年淞沪会战结束后,上海沦陷,太奶奶接连收到两个儿子阵亡的消息,该是何等撕心裂肺?”凝视着画像中太奶奶安详的面容,金佩庆愈发坚定了追寻真相的决心。

四行仓库前的凭吊

他们是否曾在此浴血奋战

今年6月,金佩庆与妻子因事赴上海,途中两人不约而同地提出要去四行仓库旧址看看。当他们站在四行仓库纪念墙前,看着墙上密密麻麻的弹孔,听着周边游客讲述“八百壮士” 坚守四行仓库的故事,夫妻二人不禁热泪盈眶。

“以前在书本和视频里看淞沪会战,只觉得悲壮,可站在这里才明白,那些牺牲的姓名不是冰冷的文字,是像爷爷们一样曾经鲜活的生命。”妻子的话让金佩庆深有感触。

据史料记载,淞沪会战从1937年8月13日持续至11月底,战场涵盖闸北、宝山、罗店、浦东等广阔区域,先后经历闸北市区反击战、宝山长江防御战、四行仓库保卫战等多场战役,中国军队共投入75万兵力,伤亡超30万,而日军仅伤亡6万余人,5∶1的伤亡比背后,是无数将士用血肉之躯筑起的防线。

关于两位爷爷的战斗细节,家族中流传着零星说法:金景镛读过书、头脑机灵,牺牲前已有职务。金景铨刚上战场就阵亡了,至于是淞沪会战的第一场战斗,还是他作为新兵的“第一仗”,始终无从考证。“四行仓库保卫战的部队是国民革命军第88师,装备精良,浙江兵居多。虽然不确定爷爷们是否在这支部队,但这里是淞沪会战的重要标志,来此凭吊,是对他们最好的告慰。”金佩庆说,当天恰逢纪念馆闭馆日,他与妻子约定,下次一定要带着太奶奶的画像再来,让她“看看”儿子们曾守护的土地。

档案馆里的大海捞针

423个名字里并无金家兄弟

从上海返回义乌后,金佩庆四处托人寻找与淞沪会战相关的史料,尤其关注义乌籍阵亡将士的记录。热心朋友帮他找到了1947年12月由“义乌县联合勤务总司令部抚恤处”纂订的阵亡将士姓名录。这份抗战胜利后编制的“初编”名录中,共登记了423名义乌籍阵亡将士,其中6人阵亡于上海,且都在1937年9月,所属部队均为国民革命军第六师。

金佩庆拿着名录逐字逐句翻阅,手指在“上海”“1937年” 等关键词上反复划过,可直到翻完整本名录,也没找到“金景镛”“金景铨”的名字。难道当时两位爷爷不在这支部队?

热心网友宗颖莉女士伸出援手,委托他人查阅“为爱止戈”公益组织的“铭记网”、浙江省档案馆民国阵亡将士名册等资料,遗憾的是,所有检索结果均显示“无相关信息”。

义乌文史研究者傅健的建议让金佩庆看到新的希望:“既然太奶奶当年领过国民政府的抚恤金,义乌市档案馆的民国旧档案或许有记载。”可是,从义乌市档案馆的检索结果看,可无论是金景镛、金景铨的名字,还是太爷爷、太奶奶的名字,都没有出现在档案中。此后,他连续4天专程前往义乌市档案馆,在堆积如山的民国旧档案中大海捞针,意外发现了多张义乌籍士兵阵亡通知书,这些姓名都没有收录在阵亡将士“初编”名册,可见当年纂订的那份阵亡将士的名册并不完全。然而,他始终没在档案馆找到1937—1938年的征兵名册、官兵死亡通知及家属抚恤金发放记录。

“1942年义乌沦陷前,馆藏的民国档案大多被日军销毁了。”档案馆工作人员的话,让金佩庆的追寻暂时陷入僵局。

未结束的追寻

等待迟到的“名分”

从一块特殊的墓碑,到一张残存的画像;从上海四行仓库前的凭吊,到义乌市档案馆的奔波,金佩庆的追寻已持续数年。抗日战争胜利已80周年,两位爷爷为国捐躯已88年,可关于他们的关键信息——所属部队番号、军衔职务、具体牺牲战役、遗体安葬地点,依然是未解之谜。

如今,金佩庆仍在通过各种渠道寻找线索。在他看来,找到两位爷爷的档案线索,不仅是为了完成家族心愿,更是因为19岁的金景镛和16岁的金景铨,不该只成为墓碑上的两个名字,他们的故事,值得被更多人了解。

“或许未来某一天,我能在一份尘封的档案里,看到‘金景镛’‘金景铨’的名字,看到他们为国家而战的记录。”金佩庆的眼中满是期待,这份跨越近百年的追寻,仍在等待一个迟到的结局。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。