2025-09-10 20:00:57

来源: 无

师者匠心,止于至善;师者如光,微以致远。第41个教师节来临之际,浙江省教育厅公布2025年浙江省教书育人杰出贡献奖名单,包括省教学成果奖和省杰出教师奖两个项目。省杰出教师奖获得者15人,我市3人在列,分别是浙师大非洲研究院创始院长刘鸿武、金职大师范学院院长樊丰富、浦江县郑宅镇中心小学教师祝响响。

今天,让我们透过他们的事迹,致敬烛照育人之路的教师榜样。

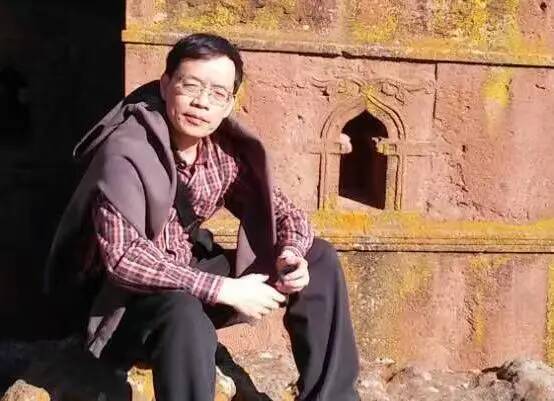

刘鸿武:“一生教师梦,一世非洲情”

从书斋到田野,从中国到非洲,刘鸿武带领师门弟子们走过广袤大陆,探寻中非交流的深层脉络,他被学生亲切地称为“走进非洲的引路人”,也被非洲友人视为“中国来的老朋友”。

“非洲学是一门行走的学问”,这句话刘鸿武不仅常说,更用了40多年的时间,一步一步将之走成了现实。从桑给巴尔石头城到尼日尔河三角洲的热带雨林,从触摸千年斯瓦希里文明到探访嫩贝人部族的生活痕迹,他的足迹遍及非洲30多个国家,他把非洲人民当作朋友,把学问写在了路上。他总是说:“做学问就是要实事求是,扎根在真实生活的大地上。”

“拜非洲人为师”,刘鸿武这样做,也这样教学生。他的学生陈彪至今还记得,在跟随刘老师前往基尔瓦调研斯瓦希里文明古城遗址时,大家蹚过齐腰深的海水,浑身湿透,却无人抱怨。“虽然很狼狈,但能亲身靠近古老文明现场,每个人都激动不已。”赴非调研期间,刘鸿武常组织学生与当地各界深入交往,学会在行走中观察,及时收集一手资料,在真实的相遇中认识非洲,以心换心。

“当非洲传统音乐与中国传统音乐相遇,我仿佛听见了两种文化在对话。”回忆起中非文化和旅游合作交流会,张利萍眼中仍有光,她是刘鸿武的学生,研究方向正是中非、中坦人文交流。“刘老师让我深度参与论坛筹备,我才发现,学术研究也可以如此浪漫。”

这份“浪漫”,源自刘鸿武不畏困难、远渡重洋请来两位非洲民间艺术家,把遥远的鼓点与吟唱带到中国,也让中国学子触摸到非洲音乐的温度。不少参与的学生都说,“从那之后,明白了什么叫‘做有温度的研究’。”

刘鸿武坚持“用心学、勤思考、善做善成”,鼓励年轻人“走出去”,去非洲调研,去孔子学院担任志愿者,去国际学术会议上发声。在他的引领下,其所在团队获得首批“全国高校黄大年式教师团队”称号;在他的影响下,“行走非洲的浙师人”也越来越多:学生张升芸赴喀麦隆雅温得第一大学攻读博士学位,学生林晨走进联合国开发计划署坦桑尼亚代表处担任项目分析师,学生陈彪多次赴非获评“优秀汉语教师志愿者”……

“学术的根要扎在土地上,成果的枝叶要落在人民中。”怀揣“以天下为己任”的责任意识,刘鸿武将个体研究融入时代脉搏,在他的大力推动下,浙师大逐步构建起本硕博一贯、援外研修一体的涉非人才培养体系。他在全国首创“非洲区域国别学本科实验班”,入选“国家急需区域国别学高层次人才培养专项”,为中非合作培养了大量专业人才。

他推动创办中非智库论坛、发布“中非达累斯萨拉姆共识”,先后建成全国高校首个非洲博物馆、中非交流博物馆和非洲翻译馆,提出“顶天立地”“两头落地”“六位一体”等学科建设理念……因数十年来致力于非洲研究与中非友好的杰出贡献,刘鸿武先后荣获“中非友好贡献奖”“感动非洲的十位中国人”,并在2025年荣获“非洲之友奖”。

2024年10月18日,浙师大举行全国教育系统先进工作者刘鸿武教授从教四十周年座谈会,与会专家、领导指出,刘鸿武教授深耕非洲研究数十年,带领浙师大非洲研究团队以非洲特色区域国别为抓手,推动学校多个学科建设渐入佳境,从一枝独秀到满园春色,助力学校各学科迈向非洲+发展新阶段,实现了“一名学者带出一个团队,一个学科变革一所学校,一份情怀服务一片大地”的蝶变。他是一个胸怀“国之大者”的学者,真正践行了中国哲学社会科学自主知识体系建设的大胸怀、大格局——“用双脚真正地丈量非洲这块土地,真正把中国式现代化这样的一种精神、精髓传播在非洲的大地上”。

“一生教师梦,一世非洲情。”如今,他依然行走在广袤的非洲大地上,以知促行,以行促知,用学术照亮现实,用行动回应时代。

樊丰富:“他用师者之心,托举技能之星”

职教改革的浪潮奔涌向前,总有一些身影既扎根于讲台的沃土,又奋力扬起创新的风帆。樊丰富便是这片浪潮中坚定的航行者,他是握着粉笔能让知识发光的“教学能手”,是带着团队突破边界的“创新先锋”,更是把教育温暖送给更多人的“公益使者”。

“学院的每项重要工作,樊院从未缺席。教学、科研、育人……他干什么都有劲,还都能干得好!”说起樊丰富,同事们不约而同这样评价。

他经常工作至深夜,甚至手机没电也浑然不觉,这份认真与执着换来累累硕果。在他的带领下,团队啃下了一个又一个“硬骨头”——研制专业课教学标准和简介,承担国家高水平专业群建设工作;在他和大家的共同努力下,团队收获一项又一项“国字号”——获评国家教学成果奖3项,获评国家级职业教育教师教学创新团队,获全国黄大年式教师团队称号。

在学生眼中,樊丰富是会魔法的老师,课间讲台旁、学生公寓里,常能看到他为学生答疑解惑的身影。他还积极参与“鹿田讲堂”等学生活动,久而久之,学生们都喊他“多哥”,因为他就像一本“活字典”,总有问不完的学问、给不完的温暖。

“复杂的知识点经他讲解,就像重新编码,变得简单易懂。”学生申屠晓君至今记得,那些曾让她头疼的专业理论,经樊教授点拨后竟如拼图般清晰呈现。

对教师而言,他亦是“引路人”。教师于海静感慨:“老樊正直靠谱又不计较,许多老师写好论文课题都会发给他,他总会耐心指导。”这种无私奉献,让他成为同事口中的“男神”,也带动着整个团队的教学创新。2020年,他获评全省高校“最受师生喜爱的书记”,这份荣誉是学生的掌声、是同事的认可,更是他用真心换回的“双向奔赴”。

樊丰富的教育情怀从来不止于校园内,这些年他在金华地区忙着搭起产教融合、职普融通与科教融汇的“桥梁”,牵头成立全国托幼行业产教融合共同体、浙中基础教育研究中心。

他牵挂与父母团圆的“小候鸟”,牵头建起“驻企(村)少年宫”,组织绿荫支教团开展暑期支教;他还带着团队一次次往中西部跑,帮扶西昌民族幼儿高等专科学校等十余所院校,推动学科建设、队伍建设、人才培养,帮着西部的职教事业慢慢“站起来”,用“输出经验、反哺行业”的模式让金职大的改革经验辐射至全国。

课堂上的板书还留着温度,奔走在外的脚步还没停歇,深夜办公室的灯光依旧明亮……这些碎片都记录着一名职业教育工作者的坚守与追求。他用师者之心托举技能之星,让每一份成长都脚踏实地闪闪发光。

祝响响:助推教育均衡,选择一条“难走的路”

“你穿越艰苦与差距,以最初的心赴最美的梦。这个梦叫教育均衡。”2022年全国最美教师发布仪式上的评语,为祝响响29年执教经历写下注脚。她拥有全国人大代表、全国优秀教师、省特级教师、省教书育人楷模等诸多头衔,却一心扎根在农村,从东部到西部,从城区到山区,选择了一条“难走的路”。

17岁从金华师范学校毕业后,祝响响如愿入职浦江县城最优质的公办小学,成为一名语文老师。此后10余年,她潜心教学业务,逐渐成长为在全省小有名气的语文教学骨干,还顺利竞聘上副校长,未来可期。

转折发生在2013年的春天。祝响响应一个公益组织的邀请,赴贵州省黔西南州贞丰县支教。“这些大山深处的学校,不仅硬件简陋,学生上课时,脸上也普遍缺少神采,这和老师的上课方式关系很大。”祝响响说,当时她排满课表在一个个山区学校辗转上展示课、开教学讲座、做教学研讨,切身感受到东西部、城与乡的教育鸿沟,更体味着差距背后的沉重。

大家没想到,这个看似文弱的城区女老师,骨子里有着乐于助人、率性又重情义的侠女风范。从贵州回来后,她为自己往后的教学生涯选择了一条难走的道路——支教。

贵州、四川、西藏、新疆……过去10多年里,她支教的足迹遍布全国十几个教育欠发达地区。她为贞丰县带去多位特级教师、省级名师,又化身“红娘”,让一批批贞丰县小学的语文老师来浙江参加了几十场语文专业培训。她奔波在四川省乐山市金口河区的各个山区学校,逐一“把脉”,手把手引领当地教师转变教育观念,首创“云教研”模式,还为没有书店的金口河区筹集数千本课外书。

对祝响响来说,支教并不只意味着远方。11年前,她主动申请成为一名地道的山村女教师,去的还是浦江最偏远的山区学校——檀溪镇中心小学,成为浦江县“一校两区”办学模式改革第一个“吃螃蟹”的人。

檀溪镇中心小学的教师队伍多数是老教师,其中不乏教龄超过40年的教师。学生则多为留守儿童,缺乏关爱和安全感。面对城区“空降”来的年轻女校长和大刀阔斧的改革,老教师和家长们一开始并不买账。但祝响响又一次跟自己“杠”上了,她把自己全部精力倾注到山区孩子的身上。跟随着祝响响在城区和山区之间日复一日穿梭的脚步,檀溪镇中心小学也不断变样。学校综合考核年年攀升,从全县27所小学的倒数上升到全县第六名,成为当地城乡教育均衡的样板。

这些变化也被大家看在眼里,“响响校长”成了檀溪镇里的名人。学生们叫她“校长妈妈”,爱找她说心里话;老教师们也全力支持着“响响校长”的一项项改革举措;村民们更是说,浦江这是把最好的学校办到了自己家门口。

如今,祝响响又主动卸任校长职务,到浦江县农村的郑宅镇中心小学当一名普普通通的乡村语文老师。她在努力发掘乡村孩子学习潜力的同时,还成立了浦江县第一个农村学校名师工作室,她的课堂向全校教师开放听课。无论哪位青年教师要参加比赛,都有祝响响出谋划策的身影。

越来越多的人不理解:你已经做到了教师这一行的极致,为何不回到城区学校,让自己过得轻松一些?“郑宅小学是我的母校,也是我教师梦开始的地方。”祝响响说,城乡学校的硬件设施已相差无几,师资正成为城乡教育最大差距所在。名师就像一束光,可以引领一群农村青年教师蓬勃成长,乡村教育才能充满生命力。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。