2025-09-12 04:51:04

来源: 无

何炳棣在《读史阅世六十年》一书中,对于少年何炳松的描写特别有意思。光绪二十九年(1903),还不满十三足岁时,何炳松已经中了秀才,发榜那天正是立夏,“金华乡俗立夏之日吃耳朵那样大的馄饨,一定由长工先吃。这位未满十三足岁的孩子饿了,吵闹着要先吃。正在吵着,打锣报喜讨红纸包的人到了,柏丞兄(何炳松字柏丞)不得不立即结束具有部分嬉游半淘气特权的儿童时代,硬是提前跨进了成人阶段”。

这位年长27岁的堂兄,是何炳棣青少年时期“模拟攀登”的对象。自小,他就对“阿松哥哥”的求学经历了解得相当清楚:浙江省官费留学,先取得威斯康星大学学士,后取得普林斯顿大学硕士,成绩优异,若非父母一再催他回国,完成博士学位应该没有问题……

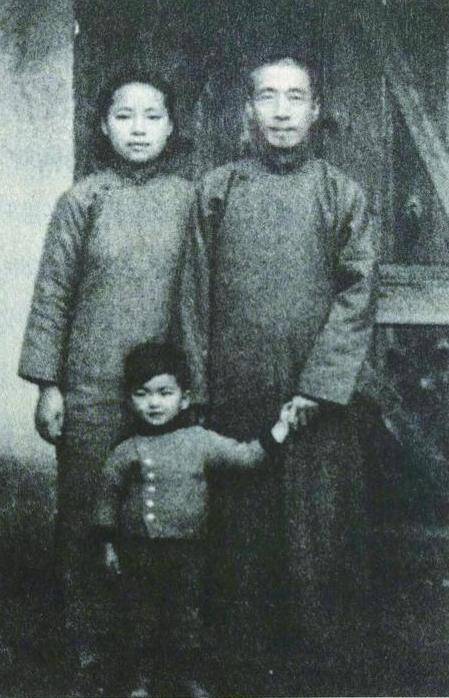

回国之后,何炳松马上脱下西装,改穿长衫。于是,我们在照片中,看到的总是一个身着长衫、面容清癯的形象。

1917年,何炳松执教北大,后任北京高等师范学校英语部教务主任。1924年,进入商务印书馆工作,任编译所所长多年,并致力于史学研究。1935年,任暨南大学校长,在抗战烽火中,带领学校走过艰难困苦的10年岁月。其间,筹备东南联合大学。1946年,为暨南大学复员而奔忙时,被任命为英士大学校长。劳心劳力中,何炳松身殉文教,年仅56岁。

作为史学家的何炳松著述宏富,作为教育家的何炳松,更是彪炳史册。何炳松的一生如一本大书,在此选取几个篇章,以纪念这位坚持抗日救亡的一代学人,未上任的英士大学校长。

毁书,救书

1932年,一·二八事变爆发。日军飞机轰炸闸北,商务印书馆总厂被炸。四天后,商务印书馆所属的东方图书馆又遭日军纵火焚毁。

当时,何炳松一家避居租界,住在西藏路东方饭店。何炳松二女儿何淑馨回忆:“我和父亲站在旅馆六楼房顶上,眼看商务印书馆所属的远东最大的东方图书馆着了火,纸张飘扬在半空中,父亲痛苦得牙根都发炎肿胀了。”

之后,何炳松写下《商务印书馆被毁记略》,沉痛记录这一毁灭性时刻:“……顿时火势燎原,纸灰飞扬。直至傍晚,此巍峨璀璨之五层大厦方焚毁一空。东方图书馆三十年来持续搜罗所得之巨量中外图书,极大部分之旧四部各善本书,积累多年之全部中外杂志、报章,全套各省、府、厅、州、县志,以及编译所所藏各项参考书籍及文稿,至是尽化为劫灰。”

日本海军陆战队司令盐泽幸一扬言:“烧毁闸北几条街,一年半就可恢复。只有把商务印书馆这个中国重要的文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。”

然而,他完全错了。巨创半年后,1932年8月1日,“为国难而牺牲,为文化而奋斗”的标语,悬挂于商务印书馆上海发行所,宣告了商务印书馆正式复业。何炳松与其同仁们,以艰苦的工作,开启了“文化复兴”:由各学术领域著名作者组成委员会,编撰《大学丛书》;编印《小学生文库》500册;推出“复兴教科书”,成为教科书出版史上的里程碑……

值得大书一笔的,还有何炳松与郑振铎等人在抗战烽火中的抢救古籍文献行动。

郑振铎在《求书日录》中详细叙述了抢救文献的经历。八·一三事变后,江南文献遭毁无数。有些藏书毁于战火,更多的是被出售。爱书如命、痴迷收书的郑振铎发现,江南藏书家流出的文献,往往被运往北方,大多被送到哈佛燕京学社和日本人办的华北交通公司,殿版书和开化纸的书则大抵送到伪满洲国。这让郑振铎忧心如焚:“这些兵燹之余的古籍如果全都落在美国人和日本人手里,将来总有一天,研究中国古学的人也要到外国去留学。这使我异常的苦闷和愤慨!更重要的是,华北交通公司等机关收购的书,都以府县志及有关史料文献者为主体,其居心大不可测。近言之,则资其调查物资,研究地方情形及行军路线;远言之,则足以控制我民族史料及文献于千百世。”

于是,他和当时仍留在上海的何炳松、张寿镛等人商量抢救之策。他们联名致电重庆政府,要求在上海成立专门的购书组织,搜访遗佚,保存文献,以免落入敌手,流出海外。

他们的要求得到了同意,并得到购书拨款300万元。此后,几人一起,成立文献保存同志会,开始了长达两年之久的文献抢救工作,直至太平洋战争爆发,上海租界被占领。

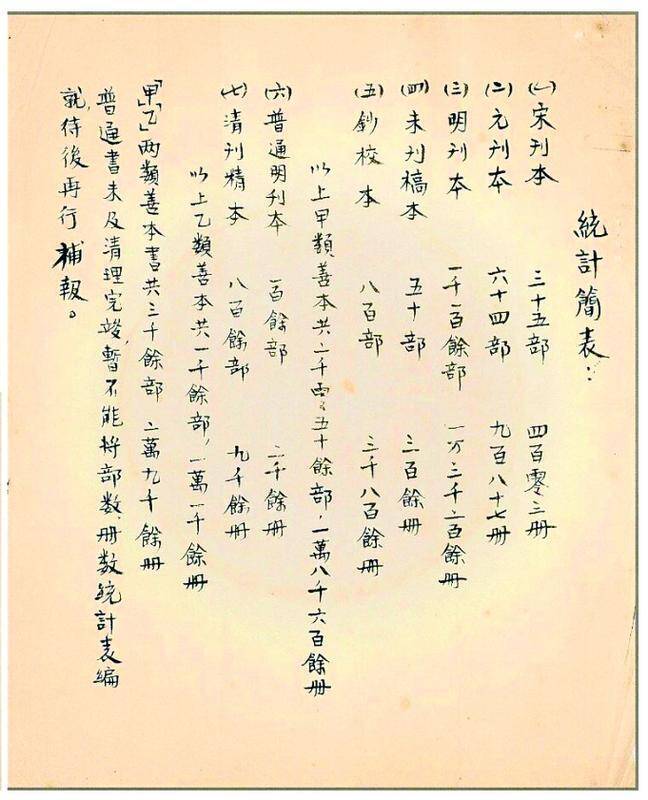

1941年10月底,“文献保存同志会”所购书籍统计简表

《求书日录》一月十九日日记记载:“最后,一致同意,自今以后,江南文献,决不听任其流落他去。有好书,有值得保存之书,我们必为国家保留之。此愿蓄之已久,今日乃得实现,殊慰!”郑振铎起草了《文献保存同志会办事细则》,经何炳松等人审阅通过,刻写油印备案。

此项工作进行得很秘密,对外只以暨南大学、光华大学和涵芬楼图书馆的名义购书。此项工作进行得也很顺利,很成功。据统计,在近两年时间里累计抢救、搜购了约10万册古籍,其中善本古籍约4.8万册,包括宋元刊本300余种及历代孤本。这些善本古籍数量几乎等同于当时北平图书馆入藏善本数十年的总和,为国家保存了大量珍贵的文化遗产。如郑振铎在书里所写:“在这两年里,我们抢救了,搜罗了不少的重要文献。在这两年里,我们创立了整个的国家图书馆。”

在搜购古籍时,他们还真正做到了抢救文献:做了孤本书籍的翻录副本、出版稀见本及编纂丛书的工作。

艺术专修科:

从东南联大到英士大学

何炳松与英士大学的渊源,可追溯至东南联合大学(以下简称东南联大)时期。

西南联大大家都知道,东南联大却知之者不多,因为它的存在时间并不长,仅仅一年多时间。太平洋战争爆发后,上海租界被日军占领,孤岛沦陷,为安置上海各大学内迁师生,1942年1月,教育部决定设立东南联大。东南联大筹备委员会委员为上海各专科以上学校校长,暨南大学校长何炳松被任命为筹委会主任。

1945年,何炳松与二女儿何淑馨、大女儿何淑馨儿子郑开中在建阳合影

“遴选何炳松先生主其事,是深孚众望的。”谢海燕在《何炳松与东南联大艺术专修科》一文中,详述了东南联大从成立到解散,艺术专修科并入英士大学的过程。

当时,谢海燕代理上海美专校长。在上海专科以上学校校长联谊会上,他认识了何炳松。“何校长安详笃厚,正直果敢,抗日爱国立场十分坚定。他的赤胆忠心,感人肺腑的发言给我留下了深刻的印象。我就是在这个联谊会上同他相识并深佩其为人的。”

东南联大筹备处设在酒坊巷金华中学内。从上海内迁的各校师生络绎不绝来到这里。此后,因浙赣战役爆发,学生们继续内迁。东南联大因战局的不断变化,目的地数度更改,最后定福建建阳童游乡为临时校址。

郑开中回忆何炳松

东南联大设文理商法四学院、艺术专修科和一个先修班。虽然师资短缺,物资短缺,但东南联大在何炳松的领导下,因地制宜,保证了较高的办学质量。

谢海燕回忆,开学时,艺术专修科专业教授只有四人,除了他之外,另三人为倪贻德、潘天寿、俞剑华,都是当时颇负盛名的画家。学生仅十几人,但素质很好,至于教学设备和画具材料都很缺乏。学生进行基本练习没有石膏像,就画庙里的泥塑菩萨,画附近农村的农民,画童游街的铁匠、水木工和山沟里的畲族猎户。画素描的木炭条是自制的。

在与何炳松的交流中,谢海燕也深感其学识之渊博,以及爱国之热忱。何炳松谈及费城博物馆馆藏唐太宗昭陵六骏中的两大块石刻浮雕,波士顿博物馆的唐阎立本名作《历代帝王图》,在他看来,美术作品都是研究历史的宝贵资料,而我国任文物被破坏、劫掠、盗卖,令人痛心。谈到浙赣战役中,壮丽的万佛塔好端端被无知的守军于溃退前炸毁,何炳松更是十分气恼。“他期望大学艺术科系、建筑系和艺术专科学校,不久将来能培养更多的美术家,创造无愧于我们先人的现代建筑、雕刻、绘画和工艺美术的杰作出来。”

然而,东南联大还未正式成立,就宣告结束了。1943年,根据教育部训令,东南联大文理商三学院和先修班并入暨南大学,法学院和艺术专修科并入英士大学。7月底,东南联大正式结束,此时离成立筹委会,还不到一年半时间。

追随何炳松长达10年的杜佐周被任命为英士大学校长。谢海燕、倪贻德、潘天寿诸教授,也从福建到浙江,跨越崇山峻岭,来到云和小顺,在这座山村教书育人。当年从金华投考东南联大的学子,如蒋风、施明德等人,也成了英士大学的学生。曾在英士大学就读的金华书画家不在少数。

法学院从东南联大并入英士大学,对于浙江法政教育来说,则是达成夙愿:浙江省公立法政专门学校于1927年停办,浙江法政教育中断了16年,而此时,终于得以恢复。

鞠躬尽瘁,身殉文教

抗战胜利,何炳松回到上海,积极筹备暨南大学复员。

1946年5月12日,何炳松一家搬进中华学艺社居住。这已经是他们自1945年10月从建阳回上海后第四次搬家了。“以前都是借住在朋友家里,或学生家长住宅中。原来胜利复员后,上海住房均需用金条去顶租,父亲没有钱,只能辗转借住朋友家,最后住到了学术研究社团办事处内……”何淑馨回忆文章中写道。

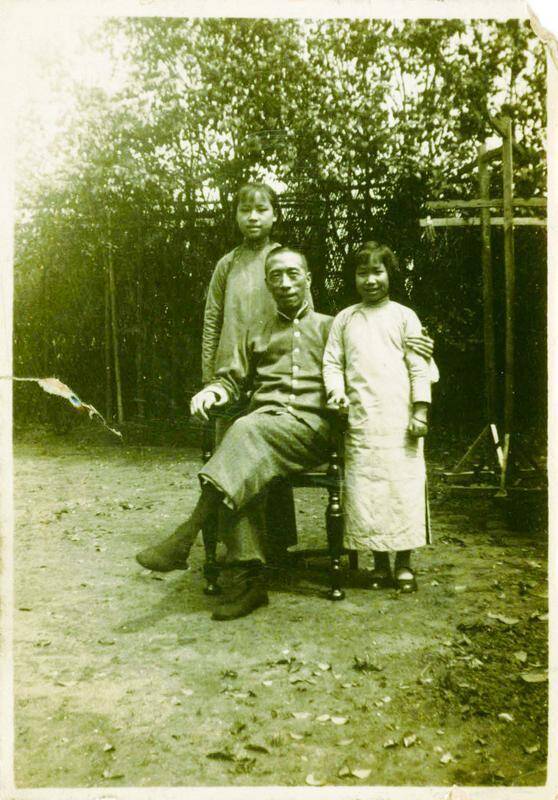

何炳松与两个女儿合影

一直以来体弱多病的何炳松,此时身体已多有不适。除了筹备暨南大学复员外,他还身兼数职,千头万绪,百端待理。

几天后,何炳松调任英士大学校长的消息突然传来。朋友们为此感到惊讶,何炳松本人也毫无思想准备。何淑馨回忆:“我只记得他立即打电报给当时的教育部朱家骅部长请求辞职,并准假两年疗养身体,竟未获准。最后父亲只能去电:‘松力疾拜命。’这时的他已几乎有着以身殉职的心情了……”

何炳松多年同事兼好友周予同说,何炳松曾就出任英大校长一事征求他的意见。周予同认为,就健康状况和所负的文化责任而言,完成所要完成的史学著作的意义和价值远比做一个大学校长高,何炳松也颇以为然。但是数天后,他告诉周予同,几天中受到各方面的督促,只有再去努力。

此时的英士大学,可说一无所有,虽已迁至金华,但校址设在何处仍争论不休。

然而,为了这“一无所有”的大学,何炳松又开始劳心劳力。他派盛伯梁等人先行去金华,借用当地的空房旧屋,加紧整修,以便早日开学;同时动员返沪的暨大教师去英大任教。卓如教授“因言论进步,遭当局密切注意”,以致无人敢聘,失业在家,并有随时被捕的危险,于是向何炳松求援,遂被英大聘用……

何淑馨回忆:“接着,工作头绪越来越多……英大的校址要确定,英大的教员要物色,学校的交接工作要办理……客人终日络绎不绝,他们坐在床前,父亲躺在床上。人越来越憔悴了,腿也越来越痛了。”

何炳松决定7月到金华,选择英大校址。朋友们都为他的健康担忧,建议他离沪前先做全身健康检查。7月15日,何炳松住进了中美医院(今长征医院)。然而,10天后,7月25日凌晨,何炳松遽然离世。何淑馨回忆文章写道:“临终前半小时似乎知觉有些恢复,两眼看着围在床前的部分暨大教工、朋友以及我们亲属,眼泪直淌,但最终未能说出一句话来。至今无法知道当时他想讲些什么:是关于暨大的复员和再展宏图呢?还是关于英大的择址、延师以及购置设备呢?还是要求我和姐姐两人今后好好侍奉母亲,努力学习报效祖国呢?被派往外地接收英大工作的教员接到电报赶回上海,同在上海的朋友、同事也感到十分意外。大家都为他死得太早、太突然而感悲痛。是的,他的死太出人意料了,要知道那时他还未满五十六足岁啊!”

高风亮节,情重如斯

何炳松最后的居所是中华学艺社的房子,他在上海没有自己的房子。

他逝世后,甚至连治丧的费用都是朋友筹集的。

“当时国立大学校长的工资是不低的,何况他的版税收入也十分可观,可是这些钱照例都是用来资助清寒学生和亲友的。”的的确确,在许多回忆何炳松的文章中,都看到了他急人所急,纾人所难的例子。

建阳多瘴气,师生患病不绝。暨南大学除了为患病师生延医购药外,创办了一座疗养院。学生们还记得,何炳松夫人每周总烧了菜送去。过年,何炳松要请与家乡失去联系的学生吃年夜饭。冬天很多学生无棉衣,他设法为他们募到土布棉花,制成棉衣。

暨南大学建阳办学旧址

留在上海筹备东南联大的杜佐周为躲避日寇抓捕,出逃后方。途中行李尽为飞机扔下的炮弹所毁。杜佐周短衫薄裤,走山路数百里,始抵江山,见到何炳松,悲喜交集。“何师安慰之余,赠我以四季所需的衣服。这数年来,物资艰难,无力新添,可谓全衣何师之衣,私心感戴,终身难忘。”

在郑振铎看来,何炳松忠厚而开明。有什么计划去和他商量,他总是热忱地赞助其成。他深深记得,“在20多年前了,我们几个朋友们发生了很严重的事件,险有被捉的可能。但过了几时,这件事却渐渐地消灭无形了。事后才知道是柏丞先生极力疏释的结果。他自己却始终不曾和我们谈过这事”。他说,何炳松凭着他一腔的同情,热忱地为朋友帮忙,然而绝不求人知。“有好些人实在做过不大对得起他的事,但事情一过去他更不念旧恶,依然好好地接待着,帮助着他们。”

傅东华的怀念文章中,写到何炳松在美国快要拿到学位时,自己还是一个在社会上瞎碰瞎撞,以觅自我教育机会的流浪青年。何炳松却突然和他通起信来,而且通信频密。“他为什么要和我通信呢?如说为友谊,他未出国之前跟我的往来并不密。如说要跟我切磋学问,他从我这里是得不到什么益处的。这疑问的唯一可能的解释是:我当时那种自我教育的苦斗生活使他感动了,这才不断地以书信给我鼓励,给我安慰的。这就是他那毕生献身教育精神的一种表现。”

他特别讲到何炳松的“情重”:“柏丞兄唯其情重,所以一生克己,因为情重则求利人的时多,而利人与利己是往往不能并容的。而他的死因也就种在这里了。”

何炳松逝世后很长时间内,其人其事湮没不闻。直至1986年,暨南大学上海校友会为其举行逝世40周年追思会。与会人员一致认为,“一代爱国民主教育家,其身后寂寞如此,令人叹息”。此后,在一众校友的努力和推动下,其著作和纪念文集得以出版,坟墓和故居也得以重修。

何炳松故居后因城市改造被拆。何淑馨将拆迁款捐赠给了浙江师范大学。

去年,何炳松外孙郑开中向金华市档案馆捐赠了62件(组)何炳松档案,主要包括何炳松的著作、照片、实物,纪念何炳松的书画等。

前些日子,郑开中不顾腿脚不便,带我们去了一趟何炳松墓地。外公在世时,郑开中尚年幼,记忆中的片段都是零碎的。比如,外公威望很高。学生十几米远处看到他,就远远地鞠躬。又如,暨南大学在上海孤岛的“最后一课”,看到一个日本兵过来就关门。他也记得,何炳松回故乡安葬时,下着大雨,来了许多许多人,十分隆重。

何炳松墓地在道院塘,平地中一个微微隆起的小山坡,绿树环绕,环境清幽。墓地背对尖峰山,正是何炳松喜爱的家乡风景。墓志铭为孙智敏所撰,墓联为谢海燕所书,恰是何炳松一生写照:

德操播青史,教泽衍瀛寰。

高风歌亮节,劲骨凌岁寒。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。