2025-09-12 17:24:10

来源: 无

金华市教育局联合金华市新闻传媒中心在《行风热线》《金华教育》推出“新学年 新发展”2025书记、校长访谈特别节目。自9月9日起,邀请全市10所学校的书记、校长走进直播间,并通过FM104.4及“浙中教育”视频号全程直播,欢迎持续关注后续精彩内容。

今日上线学校:金华开发区汤溪初中

今日上线嘉宾:金华开发区汤溪初中书记、校长田龙伟

主播:龚望

问:作为一所农村初中,您认为学校当前面临哪些机遇和挑战?

答:当前,农村学校正迎来前所未有的发展机遇,主要体现在三个方面:

一是政策红利持续释放:去年,在义务教育优质均衡发展政策的推动下,学校新建了综合楼、多功能教室及阅览室,所有教室都已经配备智慧黑板,师生教学条件得到了一定的改善。在刚刚结束的开发区教育强区建设大会上,也出台了一系列有利于乡村学校发展的好政策。

二是技术赋能打破边界:依托“教共体”平台,学生每周可以共享市级名师优质课程,实现优质教育资源共享。

三是社会关注度显著提升:企业、公益组织等社会力量主动结对帮扶,为学校提供资源与大力支持。

当然,挑战与机遇并存:随着城镇化进程加快,出现部分优质生源外流,留守儿童人数增加;教师队伍也存在结构断层和老龄化现象,年轻教师“引进难、留住难”,老教师对新技术应用力不从心;办学资源虽有所改善,但在专项经费和社会资源的获取上,与城区学校相比仍有一定差距。

问:请问学校如何促进孩子的全面发展?

答:我们构建了以“乡土·生命·成长”为核心的“田园课程”体系,将五育有机融入教育全过程:

德育方面,学校高度重视校风校纪建设,从行为习惯养成到文明礼仪规范,要求“样样落实、天天坚持”。此外,开展“走进老汤溪”实践活动和“国旗下的讲话”,每月评选“礼仪之星”“劳动之星”“孝心少年”等榜样。同时聘请老党员、老军人担任德育辅导员,开展“红色记忆”讲座。

智育方面,开发“田园智趣”校本课程,将学科知识融入乡土情境。与城区学校开展同步教研、共享资源,实施“双师课堂”。

体育方面,倡导“自然体育、快乐体育”的理念,利用农村自然环境开展远足、越野、农耕体验等特色活动。

美育方面,利用汤溪本地的非遗与民间艺术资源,开设剪纸、婺剧脸谱绘制等社团课程。在校园环境布置上,营造充满乡土情趣与艺术气息的育人氛围。

劳育方面,将校园闲置空地打造成“耕读园”,由学生参与种植、管理、收获和烹饪全过程。同时,学校推进跨学科融合教学,实现“寓教于劳、五育融合”。

问:面对生源和师资等方面的现实条件,学校有哪些“小而优、小而精”的教学策略来提升课堂效率与学业成绩?

答:学校全面推行以“四精”为核心的教学改革——精心备课、精彩课堂、精准作业、精细批阅。

一是精心备课,向备课要精度。推行“集体备课+个性调整”模式,强化学科组每周集体备课,做到四定:定时间、定地点、定主题、定主讲人。二是精彩课堂,向课堂要效率。聚焦“个性化辅导”与“校长推门听课”两大举措,构建高质量教学闭环。三是精准作业,向作业要质量。围绕“减量、提质、精准”原则,构建分层作业体系,将作业分为基础巩固、能力提升和拓展探究三类,努力实现“一人一策”。四是精细批阅,向批阅要实效。强调“全改全批”,关注对错的同时更注重解题思路中的亮点和误区,通过个性化评语引导学生反思。

此外,学校积极借助“教共体”建设平台,与城区优质学校开展“双师备课”、资源共享及教师交流,弥补自身资源短板,最大限度提升教学效益。

问:农村学校常有相当比例的留守儿童或困境学生。新学年,学校在关爱这些学生、促进其心理健康与人格成长方面,建立了哪些新机制?

答:新学年,我们构建了“同心圆”护航计划,以学校为核心,联动各方力量,为孩子们营造安全、温暖、支持性的成长环境:

内环聚焦精准建档与暖心陪伴。通过全员家访、问卷调查等途径,为每一位留守与困境学生建立个性化的“成长档案”。

中环是专业心理干预。学校配置了专业心理老师,定期进行心理健康筛查。开设“阳光心语”课程,帮助孩子识别和管理情绪。针对亲子沟通困难家庭,提供家庭指导服务。

外环是社会支持扩展。学校计划与金华部分高校签订合作协议,正式启动“大学生伙伴”计划,招募志愿者为有需要的学生提供课业辅导与情感沟通。同时,也将积极对接本地企业,推动设立“扬帆基金”,构建“学校+高校+企业”协同关爱网络。

问:学校如何为青年教师搭建平台,又如何激发资深教师的工作热情?

答:在青年教师培养方面,我们实行“内部精心培育、外部积极推优”。校内,构建“教学+管理”双线并进的培养体系:为每位新教师匹配学科与班主任“双导师”,通过“传帮带”严格规范教学常规,夯实专业根基。校外,鼓励教师“走出去”积极参加各种教学评比、论文竞赛等活动。

对资深教师,倡导“尊重赋能,焕发新活力”。学校聘任他们担任教研组长、校内督导等关键岗位,充分发挥其传帮带作用,带领青年教师开展教研、深入课堂听课指导。同时,鼓励他们依托专长开辟新领域,不断激发教育热情与创造力。

在机制保障方面,学校秉持“待遇留人,环境暖人”,持续改善后勤条件,积极营造“家”文化——教师生日送上关怀,遇到困难学校出面及时帮助解决,定期举办文体活动。

问:学校如何创新家校沟通,调动忙于农活或在外务工的家长参与教育?

答:学校探索出了一套“线下暖心+线上精准”的融合模式,努力让每一位家长都能找到适合自己的方式参与孩子的成长。

在线下,鼓励家长深入参与学校日常管理——如食材验收、食堂安全监督、校园执勤和招标采购监督等。让家长从“教育的旁观者”转变为“办学的合伙人”,真正构建起“学校主导、家长协同”的共治格局。

在线上,直面农村“隔代教养”的普遍现状,创新设立了“隔代教育关爱群”,专门服务于爷爷奶奶、外公外婆。采用语音讲解、情景短视频示范等直观形式,定期推送“如何培养孩子学习习惯”“怎样与孙辈有效沟通”等实用内容,让隔代教育更科学、更轻松。

另外,积极整合社区资源,推行“乡村导师”计划,邀请本地企业家、老党员等带领学生参与各种实践活动、讲述创业故事、传播传统文化;同时,学校也向社区敞开大门,开放运动场地等资源;学生社团也主动融入村镇,实现“校园小课堂”与“社会大课堂”无缝衔接。

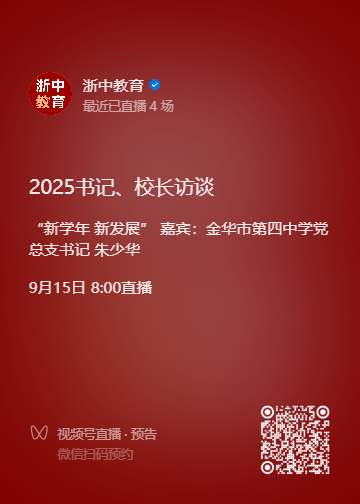

下周一预告:

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。