2025-09-13 04:21:02

来源: 无

正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,由市委党史研究室、金东区委宣传部、金东区委党史研究室联合编撰的《永不褪色的光影——雷烨作品集》出版。于我而言,完成了一项久藏于心的夙愿;于广大读者而言,终于有了完整的雷烨作品集。

天时地利人和

作品集如愿问世

去年10月,我到市委党史研究室工作不久,就专程去雷烨的家乡——金东区孝顺镇后项村,参观雷烨纪念馆。对这个紧邻孝顺镇、浙赣线边上的小村子,我并不陌生。因为我的一个姑妈嫁在这里,从小每年我们都要到这里拜年。这个村的村民基本上都姓项,到本世纪初,我(包括绝大多数本村人)并不知道从这个小村走出了一位叫项俊文的老乡,就是后来被民政部公布为第一批抗战英烈的雷烨。

雷烨作品《回旋于热河的万山丛中》

杭千高铁从这个村上空飞架而过。在纪念馆里,当看到展示在墙上的照片时,我就在想,作为世界知名的战地摄影记者,雷烨的摄影作品肯定不止这些;作为抗战时期冀东军分区政治部宣传科长的雷烨,其新闻报道应该不少。如果能把它们收集起来专门出版,让家乡人民更多地了解这位80多年前典当家产奔赴延安、最终为国捐躯的英烈,该有多好!但这个念头也只是一闪而过,因为我清楚,把雷烨怎么参加革命、又怎么牺牲在冀东抗日前线的过程还原出来,已经是千难万难,要想把雷烨的作品搜集起来,几乎是无法想象的事,这事也就暂在心底搁下了。

今年3月,市作协原主席,也是我在原金华县委办工作时的老领导、老同事李英,给我送来他刚出版的新作《远方的“雷烨树”》。该书是他历时4年,行程数千公里、全方位采访的呕心之作。用他自己的话说,“里面的每一个人物、每一个细节都经得起历史的检验”。我想起4年前,为庆祝建党一百周年,《金华日报》曾经做过一组金华籍红色新闻人的系列报道,其中就有雷烨。当时我们特别派了一个组到河北寻访雷烨事迹,时任市作协主席的李英知道后主动加入这个小组,原来他早就“预谋”写关于雷烨的报告文学了。

《远方的“雷烨树”》构思精巧,用上下两部的形式,分别再现了雷烨短暂光辉的革命历程和后人半个多世纪的寻访过程,将一位消逝在历史深处的战地记者,栩栩如生地展示在我们面前。我几乎是一口气看完,为李英数年如一日深入细致的采访而感慨,也为雷烨的事迹感动落泪。

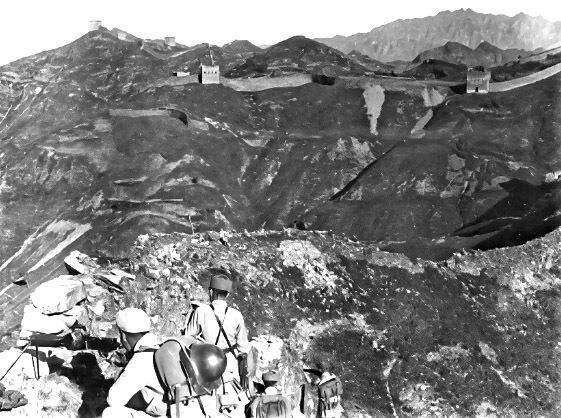

雷烨作品:《一九四二年,端阳节战斗中,子弟兵在喜峰口附近向敌人阵地扫射之一》

此时,原先的念头又不可遏制地冒了出来——把他的新闻报道、通讯、摄影作品专门编成一个集子!从李英那里得知,他在采访过程中收集的,以及雷烨的外甥女项碧英那里掌握的,基本可以涵盖雷烨所有作品。作为一个党史工作者,本应挖掘家乡的红色印迹,丰富革命烈士史料,今年又正值抗战胜利80周年,此时不编,更待何时!

我立即与金东区委宣传部、金东区委党史研究室联系,几乎一拍即合。于是立即启动相关程序,浙江摄影出版社也是特事特办,仅仅用了几个月的时间,作品集问世了。

“一分钟也不脱离群众”,

作品诠释毛主席的教导

经过延安抗大短暂的培训,年轻的文艺战士雷烨对自己肩负的担子以及面临的困难有着清醒的认识。他在《创造抗战突击队员的斗争》里写道:“一切前后方的各地都在对我们迫切希望着,要我们供给无数的工作人员。中国民族的将来,是担负在我们每一个学员的身上。”“每一个同志都成为最好的民族战士,最好的抗战干部。这就是说,要每一个人都能坚定地把握着正确的政治方向,而且具备着艰苦卓绝不畏一切困难的斗争精神。”

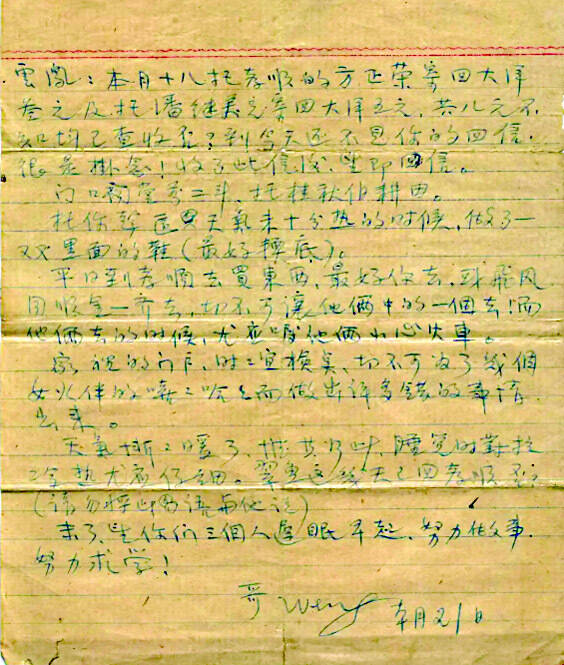

雷烨留存下来的唯一家书

毛泽东主席对抗大学员寄予厚望。他为雷烨发表在《新华日报》上的报道《抗大同学毕业上前线》、照片《参加欢送大会之学员》题词“学好本领上前线去”“继续努力以求贯彻——给抗大四期毕业同学”。从雷烨到前线后的通讯报道来看,显然他是很好地领会并忠实践行了毛泽东文艺思想的精髓。他写道,“抗大的创造者毛泽东在青年队伍里,他是最受青年学生敬爱、最受青年学生喜欢的领导者,他讥讽日本法西斯最后的命运是陷落在火焰山的一匹蛮牛,但他亲切地叮咛中华民族优秀的子弟‘连一分钟也不能脱离群众’”。

“我们的创作方法是抗战的现实主义”。雷烨的新闻报道始终把笔触对准八路军与群众鱼水深情。经过日本军队、伪满军队11年的奴役,塞外群众对日伪军充满了愤怒和仇恨,他们热切地盼望人民子弟兵的到来,八路军也用严明的纪律、坚定的抗战意志为群众撑起一片自由的天。《我们怎样收复了塞外的乡村——我们的队伍回旋在长城外之二》用老百姓的话说,“队伍走了一夜,还上山找大伙到天明,要是口上‘官家’的队伍,老早就打枪了!现在,无论大人小孩,该挨捧的没挨揍,该哭的没有哭,你们真是吉祥的队伍,你们真是从口里开来的八路军,中国的弟兄,我盼你们有11年了……”“我们的眼睛都盼烂了,哪怕今夜死掉,也算亲眼看见了中国的弟兄……”

用现实的笔触揭示老百姓饱受日伪军的欺凌,雷烨的笔下没有消沉与灰暗,有的是对抗战必胜的信心和革命的浪漫主义:“这正是给子弟兵回旋的月夜,正是喀喇沁牛群赶路的月夜。也正是草原姑娘复活她的童年梦的月夜呵!”(《那是,从喀喇沁赶来的牛群》)

“雪后,塞外的天是那样明净,是那样蔚蓝,白金似的太阳辉耀着新收复的乡村、山脉。孩子们穿着战士们在秋天赠予的绿色的衬衫,白的、绿的裤子,在火边和战士们欢笑,孩子们竟答应向战士叫声叔叔以争取他们唱一支歌或奏一次口琴。”

雷烨的通讯也记录了日军在中华大地上犯下的滔天罪行,揭示了日寇惨无人道的屠杀,强烈地激发起读者对侵略者的仇恨。他在《潘家峪大惨案》里对日寇烧杀之后的描写令人不忍卒读:

“这大院子是死尸盖着死尸,大院子里是满满的,火苗还旺,我们这些来认尸的就挑水泼了半天,水泼下去人肉发出‘吱吱’的细响,发出焦臭……把火苗泼灭以后,稍微可以辨认的尸身已抬去掩埋了。”

“最使我愤痛的是老人、妇女、儿童的惨死。这些弱者的尸首,也触目皆是,单就大院里来说,孩子们小小的尸肢就不是一个两个,也不是百十个,死尸场中就很难将孩子的尸首数清楚,使人所惊吓的那弯曲的污黑的小手,焦黑模糊的小头,焦炭似的小腿、小棉鞋,在大院里几乎随处可见。”

日寇的烧杀掳掠没有使中国人民屈服,反而更激发民族的仇恨以及青年参军的热潮。《冀东是我们的》:“冀东是谁的?不是日寇的,是我们的!我中华民族这一柄复仇复土之剑,必将愈磨愈利,直指白山黑水,直指日寇心脏!”

“公葬的祭礼是在庄严悲愤的夜里举行,没有唱一支挽歌,也没有用葡萄和花酒,人们只用一颗愤怒痛悼的心,在西北风的怒吼中默默在站着。不过几天,附近不少村庄的青年都参加到八路军那里去了。”(《潘家峪大惨案》)

雷烨一手持笔,一手运镜,用相机镜头记录下八路军行军作战、野地宿营的情景,天高意远、雄浑壮阔,表达出对八路军战士的热爱与崇高敬意。如1940年的《行进在祖国边城》、1942年《回旋于热河的万山丛中》,陡峭高耸的山脉下面,是穿梭其间的八路军战士,动静之间衬托出八路军战士的英勇无畏。《冀东子弟兵艰苦生活》系列,抓取八路军读报学习、开会讨论、山岗晚炊瞬间,反映了抗战将士的艰苦卓绝。《塞外山岗上的晚炊》《塞外的宿营地》,则以优美的画面表现革命战士的乐观主义情怀。最令人揪心的是《日寇烧杀潘家峪》系列,被焚烧殆尽的残垣断壁、无家可归仰天大哭的孩子、焦黑圈曲的累累尸骨,惨不忍睹的画面,是对日寇令人发指罪行的有力揭露!

面对日寇突如其来的扫荡,雷烨本来是有机会转移的,但他首先想到去通知村里老百姓转移,耽误了时间,即便如此,在警卫员的掩护下他仍可以脱身,但他把生的希望留给了战士,毅然把最后一颗子弹留给了自己——他是真真正正实践了毛主席的嘱咐:“连一分钟也不能脱离群众。”

编书存史,留影为证!正如封底所言,这本战地记者雷烨经典之作,传递的是“伟大的爱国精神、壮烈的英雄气概、光辉的抗战文学、超拔的艺术修养”。

谨以此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年!

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。