2025-09-13 19:30:27

来源: 无

9月12日,在浙江师范大学附属中学的人工智能专业教室内,一群高中生正围坐在电脑前,专注地调试着图像识别模型的参数。屏幕上,番茄生长的实时图像被算法精准分析,预示着智慧农业的未来图景。这个看似普通的课堂场景,背后却蕴含着该校在人工智能教育领域长达十余年的探索与创新。

2024年1月,教育部公布了一批全国人工智能教育基地名单,浙师大附中凭借其系统化、分层化的人工智能教育体系成功入选。这所省级重点中学正以其独特的人工智能教育“金字塔”模式,为高中生打开通向人工智能世界的大门。

十余年创新探索

从优秀教研组到国家级基地

浙师大附中的人工智能教育探索始于2010年,当时该校信息技术教研组获评“全国优秀教研组”,为人工智能教育奠定了坚实的师资基础。随着新课改的推进,学校在创新教育领域持续发力,经历了一段从基础积淀到硬件与空间建设,再到课程体系形成的递进过程。

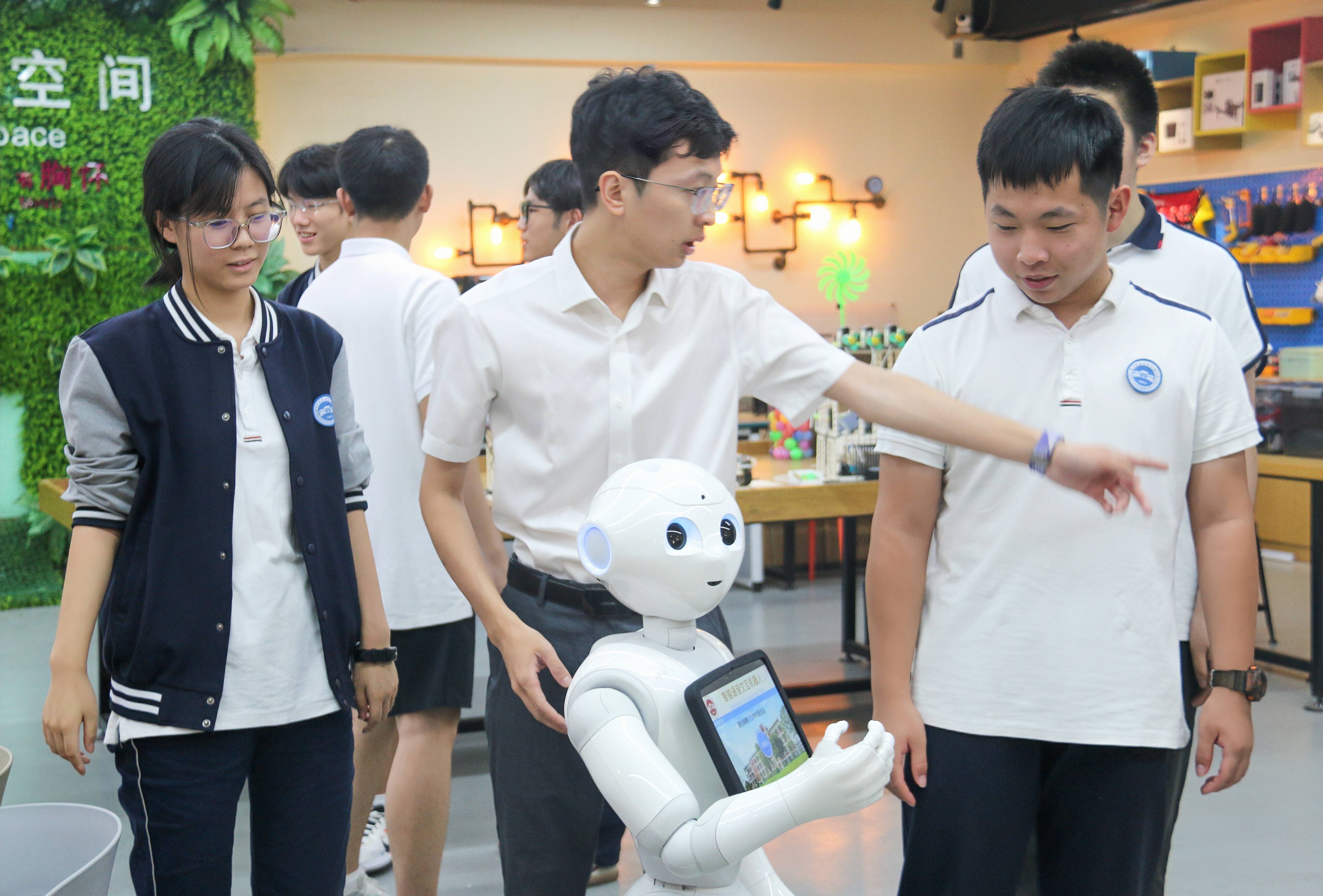

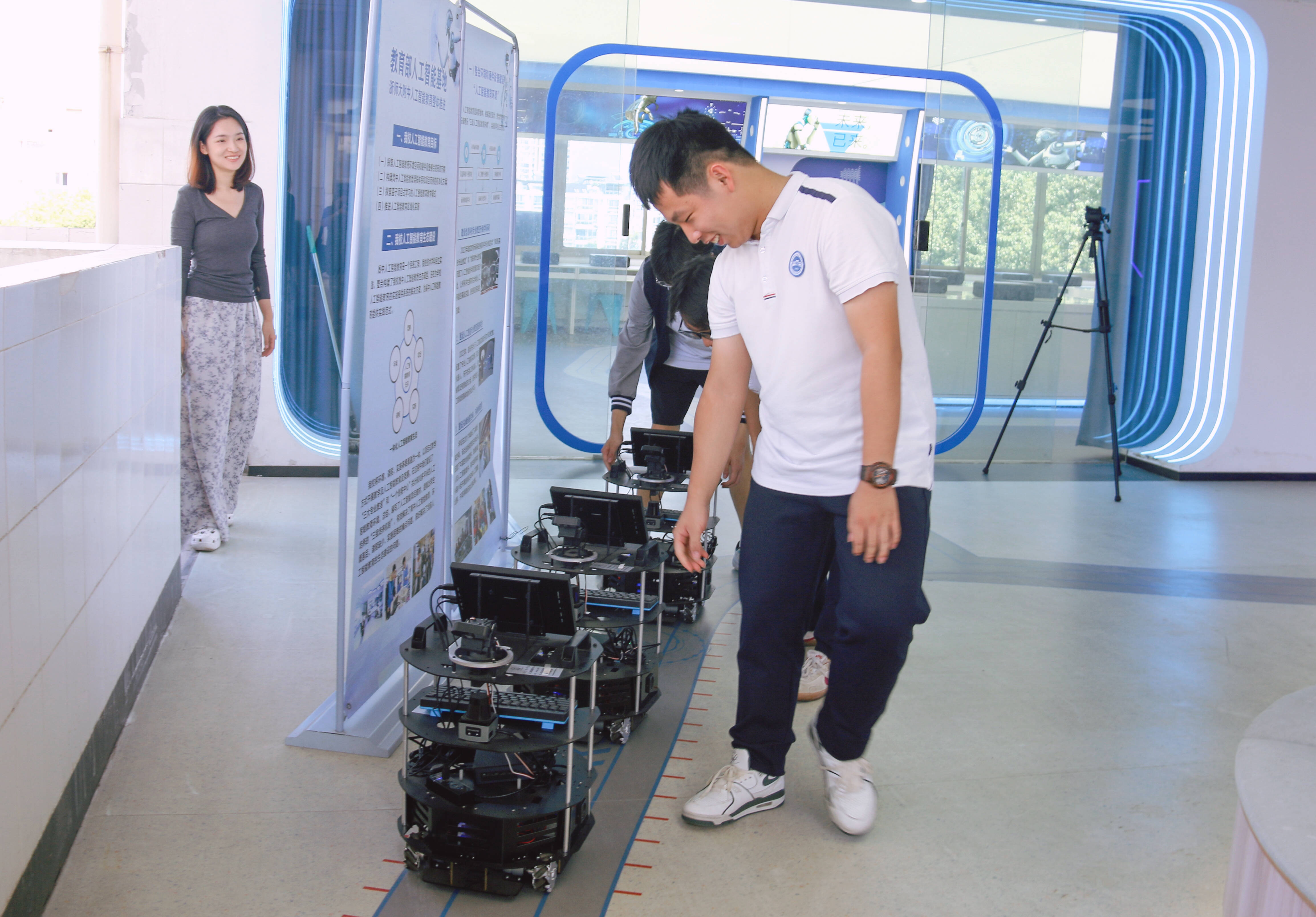

2017年学校建成了300平方米的“尖峰创客空间”,首次形成通用创新实践空间,引入机器人、编程等AI相关基础设备。2021年又专门建设了“人工智能专业教室”,配备了AI训练平台、人工智能实验箱和ROS机器人等专业设备。

这种从通用创新到AI专业化的升级之路,不仅体现在硬件投入上,更反映在教育理念的深刻转变——从单纯的技术传授转向素养培育,从知识灌输转向创新能力培养。

近年来,学校在人工智能教育领域收获累累硕果:2019年“智慧敬老院机器人”项目荣获全国冠军,2020年“疫情检测机器人”项目获得世界人工智能大会“AI+机器人未来英才”奖,2024年“智能泳池”项目再获全国“创新之星”最高奖。

技术学科主任潘晓锋介绍说:“我们从环境建设、课程开发到项目实施,形成了一套完整的人工智能教育生态体系。这些奖项正是我们教育成果的最好证明。”

创新人才培养机制

“金字塔”课程体系与“四链”教学模式

获批教育部基地后,学校依据相关政策要求,针对高中人工智能教育环境落后、课程缺少、实施困难的痛点问题,开展了深入的实践探索。学校创新构建了“人工智能基础课程—人工智能实践课程—人工智能项目课程”三级递进式课程架构,形成覆盖不同兴趣、不同能力层次学生的培养路径。

基础课程面向全体学生,以高中信息技术必修课程为核心,系统讲授AI基础概念、技术原理与应用场景,让学生建立对人工智能的基础认知。实践课程聚焦有兴趣、有潜力的学生,依托专业教室的智能硬件、编程平台等设备,开展算法编程、模型训练等实操性教学。

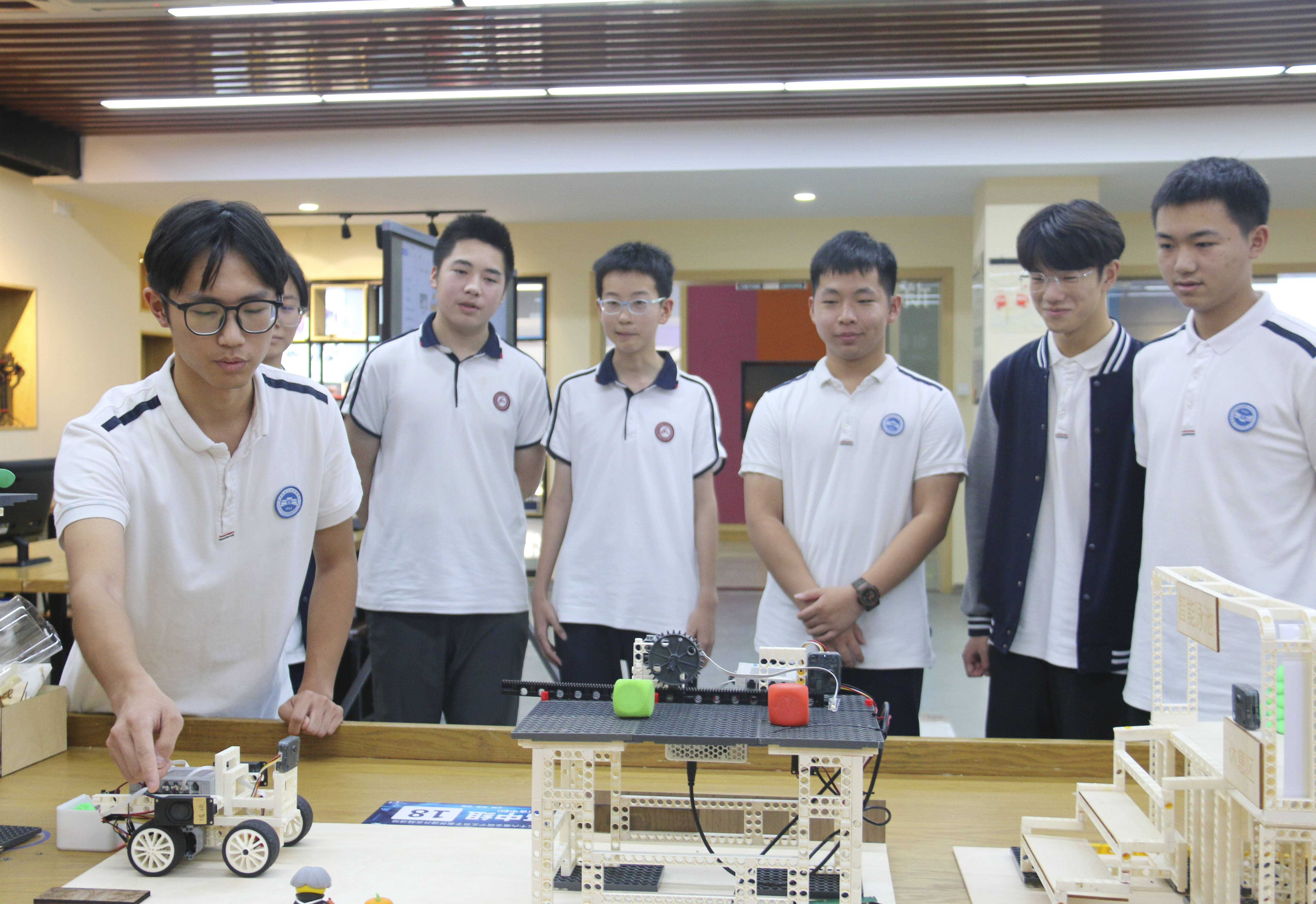

项目课程作为体系塔尖,瞄准国家级、省级人工智能赛事,选拔突出潜力学生组建竞赛团队。这些团队围绕智慧生活、社会服务等真实问题开展项目式创作,经历从需求分析到技术实现的全流程创新实践。

这种分层培养形态既保证了人工智能教育的普及性,又为有特长的学生提供了成长通道。

在浙师大附中的人工智能教育实践中,“四链”项目式学习模型成为一大特色。该模型通过情景链、问题链、知识链和素养链的有机衔接,构建完整的创新素养培养体系。

以荣获全国“创新之星”的“智能泳池”项目为例,该项目以游泳训练场景为真实情景(情景链),聚焦“运动员签到效率低、泳姿矫正不及时”等问题(问题链),引导学生整合人脸识别、姿态识别、Web开发等AI技术与编程知识(知识链),最终开发出集人脸签到、智能泳道分配、实时泳姿识别等功能于一体的智能系统。

“我们坚持学中做、做中学的理念,让学生在真实项目中培养创新能力。”项目指导老师范豪杰介绍说。“在这个过程中,学生不仅掌握了技术,更培养了工程思维、创新能力和技术应用素养。”这种课内外一体化的实践模式,让学生经历了从“问题发现”到“技术落地”的完整创新流程。

值得一提的是,该校的项目设计特别注重社会价值导向。“智慧敬老院机器人”“疫情检测机器人”等项目都体现了“科技向善”的理念,让学生在技术创新中培养社会责任意识。

教育成效与未来展望

从知识学习到创新创造的蜕变

人工智能教育的深度实施,正在重塑学生的学习方式和思维模式。许多学生从最初的技术认知,逐步成长为能够独立开发AI应用的创新者。

高三学生孙天阳从小学开始接触机器人课程,如今已成为该校学生人工智能项目的骨干成员。“人工智能带给我的最大收获是自主学习新知识的能力。这种能力让我能够适应技术的快速迭代,从容面对未来的挑战。”

学生徐晨朗则在项目实践中培养了坚韧品格:“调试程序多次失败后终于成功的经历,让我明白坚持的意义。这种精神用在其他学科上,也能促进学习进步。”

更深远的影响体现在学生的职业规划上。近年来,越来越多毕业生因在校期间的人工智能学习经历,选择进入相关领域深造和发展。有学生申请到香港理工大学人工智能专业,有学生进入浙江大学计算机专业,更有人创业成功并被知名企业收购。

“人工智能教育不仅传授技术,更是在培养一种思维方式和创新精神。”校长周建平表示,“我们希望学生能够从技术的学习者转变为创新的创造者,具备用科技解决实际问题的能力和责任感。”

随着人工智能技术的快速发展,浙师大附中正在探索更加系统化、专业化的人工智能教育路径。学校依托浙江师范大学的学术资源,在课程开发、师资培训、项目研究等方面开展深度合作。

与此同时,学校也在积极构建更加开放的人工智能教育生态。通过校企合作、校际交流等方式,引入行业最新技术和理念,保持教育内容的前沿性和实践性。

“我们的目标是形成可复制、可推广的高中阶段人工智能人才培养附中方案。”潘晓锋主任表示,“这个方案不仅包括课程体系和教学模式,更包含评价标准和师资建设等全方位要素。”

浙师大附中的教育探索通过系统化、分层化的人工智能教育,正在为学生打开科技之门,培养适应未来社会的创新人才。这种从“知识灌输”到“素养培育”的教育转型,或许正是面向未来的教育应有的模样。

从课堂到竞赛,从理论到实践,浙师大附中的人工智能教育实践展现了一条清晰的路径:以分层课程体系为基础,以项目式学习为方法,以创新素养培育为目标,让每个学生都能在人工智能时代找到自己的定位和价值。这条路径不仅为其他学校提供了可借鉴的经验,更为中国的人工智能教育发展提供了有益的实践参考。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。