2025-11-02 15:08:54

来源: 无

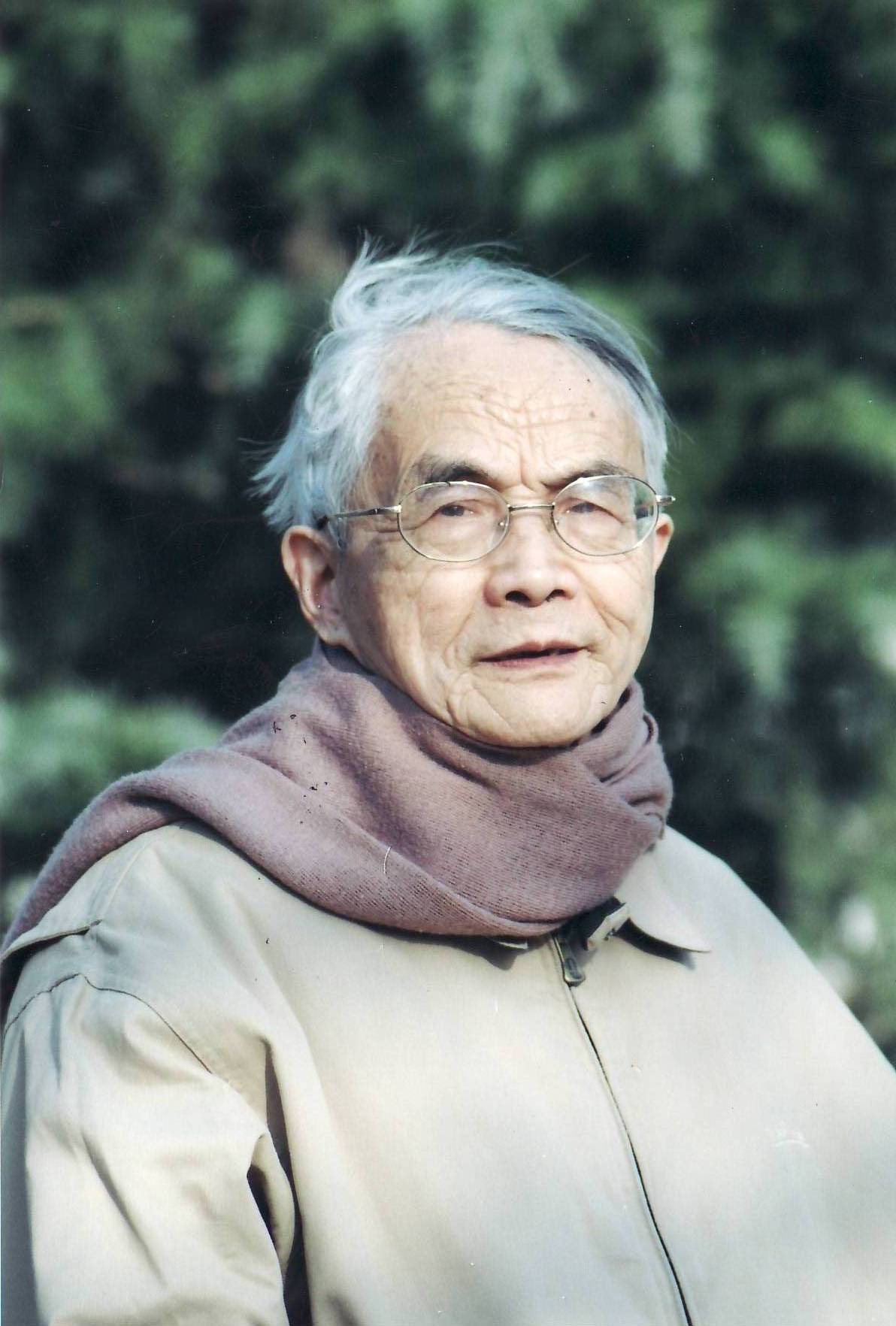

11月1日上午9时41分,圣野因冠心病致心脏衰竭在上海逝世,享年103岁。

他是编辑,主编《小朋友》杂志长达28年,用童诗点亮一代又一代孩子的心灯。

他是诗人,一生写了上万首诗歌,出版了60多种诗文集,99岁高龄时获得第33届“陈伯吹国际儿童文学奖”的“特殊贡献奖”。

他长期致力于儿童诗创作辅导和推广,担任几十所学校的儿童诗社顾问,是孩子们忠实的好朋友。

他是东阳人,原名周大鹿。圣野是他的笔名,他希望自己写出来的诗“既有严肃认真、力求圣洁的一面,又有野马奔驰、放荡不羁,发挥浪漫想象的一面”。这位一直与孩子相伴的百岁“诗娃娃”离开了,却在新中国童诗史上留下了不可磨灭的印记。

一生与诗为伴

《小朋友》主编是圣野最为人熟悉的身份。这本杂志与圣野同龄,1922年由上海中华书局创办,1953年改由少年儿童出版社主办,是我国少儿读物中出版时间最长、出版期数最多的刊物。封面上“小朋友”三个字,由宋庆龄于1952年亲笔题写。

圣野担任《小朋友》主编是在1958年1月,而前一年,他才刚刚从部队转业到少年儿童出版社工作。从一名军人转变为儿童文学编辑,看似跨度大,可对于圣野来说是水到渠成。在这之前,他已经在诗歌的道路上做了10多年的准备。

圣野的第一首诗《怅惘》,发表在1942年3月23日的《前线日报》。在那个动荡的年代,圣野与金华中学的进步青年同仇敌忾,不断用诗歌抒发家国情怀。有一阵子,他一天内能写出19首诗,他的哥哥周槐庭写信鼓励他:“这辈子,你就写诗吧。”

1945年,圣野考入浙江大学师范学院英语系。在校期间他接触到更多的进步刊物和爱国志士,一首首极具战斗力的诗歌作品喷涌而出。1947年,他出版了自己的第一部诗集《啄木鸟》,当时《诗创造》的主编臧克家鼓励他“用诗歌作为武器,做一个真正的战士”。

1949年3月,圣野参加了浙东游击队金萧支队,真的成为了一名战士。他依旧没有停下手中的笔,主动出营地墙报,写行军小诗,创作通俗易懂的墙头诗、快板诗。新中国成立后,他在部队做文教宣传工作,业余时间坚持写诗。1955年3月,他的儿童诗集《欢迎小雨点》由少年儿童出版社出版,被评为浙江军分区业余文艺创作一等奖。

两年后,圣野从部队转业到上海的少年儿童出版社工作,开启了他长久的童诗创作、编辑和推广工作。他把诗歌版面放在重要位置,专门创办了供作者交流创作经验的《〈小朋友〉笔谈会》,并积极联络著名儿童文学作家为杂志提供优秀作品。他还牵头发起倡议,上海所有儿童报刊在每年10月拿出专门版面发表儿童诗,使得“十月儿童诗会”成为一个响亮的品牌。

圣野曾说,“把一本一本诗‘打扮’得漂漂亮亮的,送它们‘出嫁’,是我一生最大的快乐”。在无数个日夜的悉心浇灌下,一本本充满童真童趣的《小朋友》来到孩子们手中,成为他们童年的好伙伴。

离休后,圣野竭尽全力复刊《儿童诗》,并担任顾问和编委。他还参与操办全国小诗人夏令营,使得儿童诗社活动在长三角一带蓬勃发展。2003年,圣野去武义联系筹办全国小诗人夏令营活动,在回程的路上不慎大腿骨折。他乐观地说,“这也没有动摇我继续开展儿童诗活动的决心”。

一个完全被诗迷住了的人

圣野把好诗比作是“特别亮的灯”,只有特别亮的灯才能照得特别远。正如他对诗歌的热爱,照亮了他长达103年的人生。

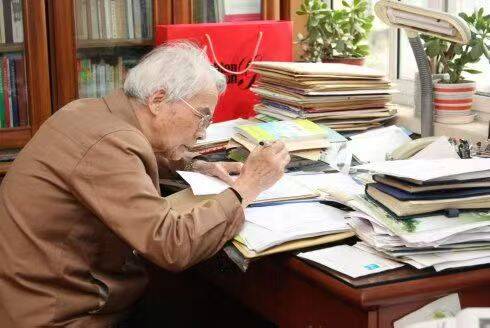

熟悉圣野的人,都知道他总是抓住日常的间隙写诗,吃饭、走路、坐车都有可能在写诗,甚至一夜开灯好几次写诗。他曾说,饭凉了,可以再热,车走了,还会再来,而“思路跑了,却再也找不回来了”。

浙江师范大学教授韦苇评价圣野,“他的‘诗人生’的全部内容就是对好诗的梦寐以求和让好诗赢得更广阔的传播空间。”韦苇写过一首叫《诗人圣野素描》,其中一段写道:

他说他常和诗一起散步。

今天我看他带诗一起上车,

一次停车他写好两句,

三次停车他已经把诗结束。

北风可以吹秃沿街的梧桐,

却冰不住诗人感情的飞瀑。

圣野有一首诗叫作《小水坑》:

下了一天雨

小水坑说

太满了

太满了

一天不下雨

小水坑又说

太干了

太干了

水井不说一句话

不管多久没下雨

总是有水冒出来

诗人柯岩曾说,圣野就像井一样,“他静静地写作,诗从他心里涌出来,就像水从井里涌出来”,真正是一个完全被诗迷住了的人。柯岩为圣野的作品《雷公公与啄木鸟》作序,她写圣野的形象,是“清癯的面孔,温和的笑容,在人面前总是那样腼腼腆腆的……可躲在厚厚眼镜片后边的一双眼镜,目光是那样清澈,那样专注地看着你,天真得就像孩子一样”。

“老爸的确是个童心十足的纯粹的诗人。”圣野的女儿周晓波回忆,几个子女小时候以及下一代几乎都进入过父亲的诗里。圣野晚年在家还办过手抄版的《诗迷报》,他把自己和朋友们写的诗都手抄在这份小报上,还请朋友配上刊头和插图,编好后再复印上百份寄给诗友交流,自得其乐。

儿童文学作家鲁守华是圣野的学生,长期陪伴在圣野身边,协助他进行童诗研究和推广。鲁守华曾略带遗憾地对圣野说:“我要是小时候就能认识您,现在应该会更有出息吧。”圣野看看天看看地,只蹦出一句:“你可以从现在开始。”

“我恍然大悟,圣野老师的意思是,只要热爱,任何时候开始都不晚。”鲁守华说,“很多人受益于圣野老师,他特别会发现别人的闪光点,他从不说这首诗写得不好,总能挑出里面的好句子,像呵护幼苗一样用心陪伴热爱童诗的孩子。”

与家乡情牵梦绕

圣野的家乡在东阳李宅,那里留下了他儿时与小伙伴们唱童谣、做游戏的美好回忆。圣野多次回到家乡,和孩子们讲童诗,亲切交流。10年前,93岁的圣野回到他曾经就读过的城东李宅小学,即兴创作:我叫周大鹿,喜欢小朋友。我一坐下来,变成小朋友。他说,只要和孩子们在一起,就能感到前所未有的快乐。

96岁时,圣野来到东阳市巍山镇中心小学,他愉快地喊道:“到了巍山镇校,我也变成了一个小神仙啊!”99岁那年,他来到金华市荣光国际学校,朗诵了自己创作的诗歌《家乡》,还为金报小记者团题字:“金报小记者:小朋友好!天天向上!”

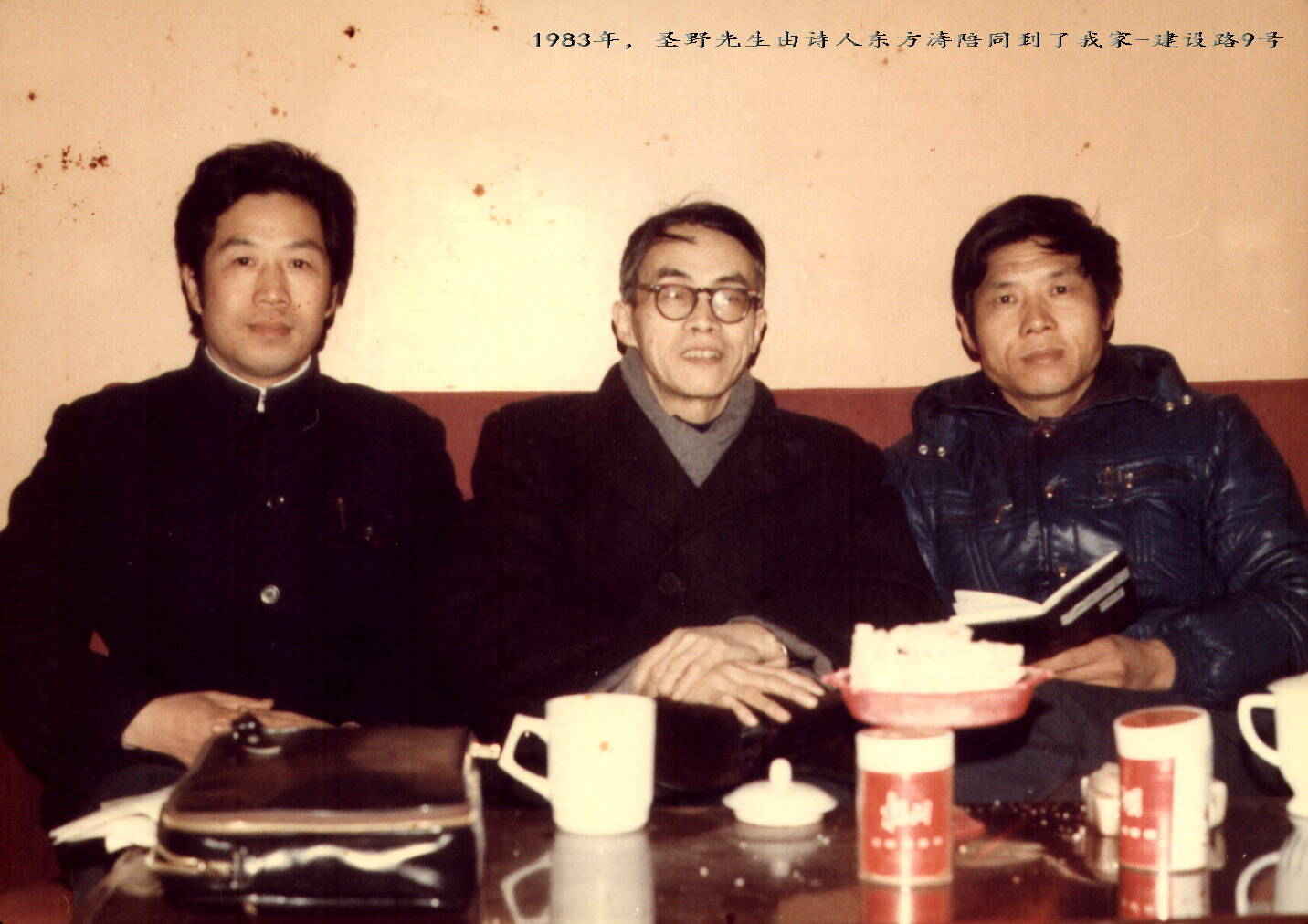

该图片由洪铁城提供

去年6月,著名建筑师洪铁城、东阳市图书馆馆长韦恋华等一行东阳老乡去上海看望圣野。他们带去了手工索面、择子豆腐、玉米饼等家乡特产,圣野特别高兴,对家乡的爱溢于言表:“童心串起来了,圣野回家了,娃娃回家了,你的名字叫快乐!”

2014年,圣野写给洪铁城一首诗:“洪铁城同志/跟我一起/回到东阳乡下头/捉泥鳅去吧/因为/你跟我一样/也是一个/从东阳乡下头/跑出来的/泥巴孩子呀!”那天在上海的见面,让洪铁城又想起这首诗,他提笔写下:“欢迎圣野小朋友,回故乡东阳一起去抓泥鳅。”圣野“嘿嘿”地笑,回赠他一句:“能够回故乡,一起抓泥鳅,那滑溜溜的滋味,会滑得你,从美梦里笑出来的呢。”

此行,韦恋华还带去一个好消息,东阳市图书馆新馆将专门开辟一个空间,拟称“圣野儿童诗之家”,在这里,有关于圣野的生平介绍、书籍和诗歌,往后想打造成一个青少年儿童诗创作基地。圣野听后感到很高兴,并给图书馆捐赠了数千册图书。

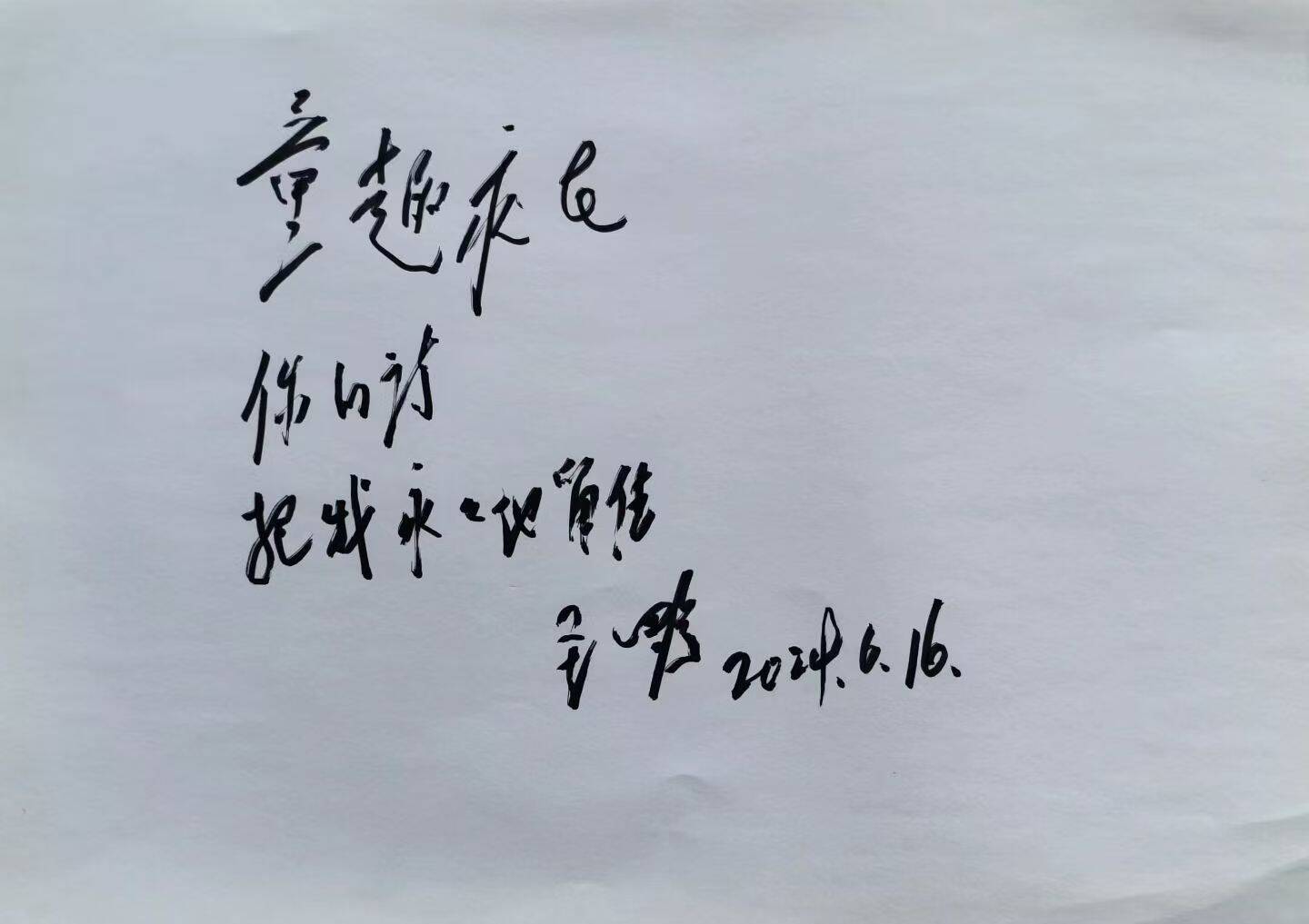

“我们临走前,圣野老师突然拿起笔在纸上写下‘童趣永在,你的诗,把我永久地留住’。”韦恋华说,可惜圣野老师没能等到新馆启用,他对童诗的热爱已深深扎根在家乡。

在周晓波心中也有一份遗憾:“父亲写了那么多童诗,出了那么多专集,却没能在他在世时出一套属于自己的全集。”

斯人已逝,童诗永在。在一代代由童诗陪伴成长起来的孩子心中,都有一首关于圣野的诗,那是所有孩子对他的致敬和缅怀。

(图片由周晓波提供)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。